观众在展厅外排队等待

四川在线记者 成博

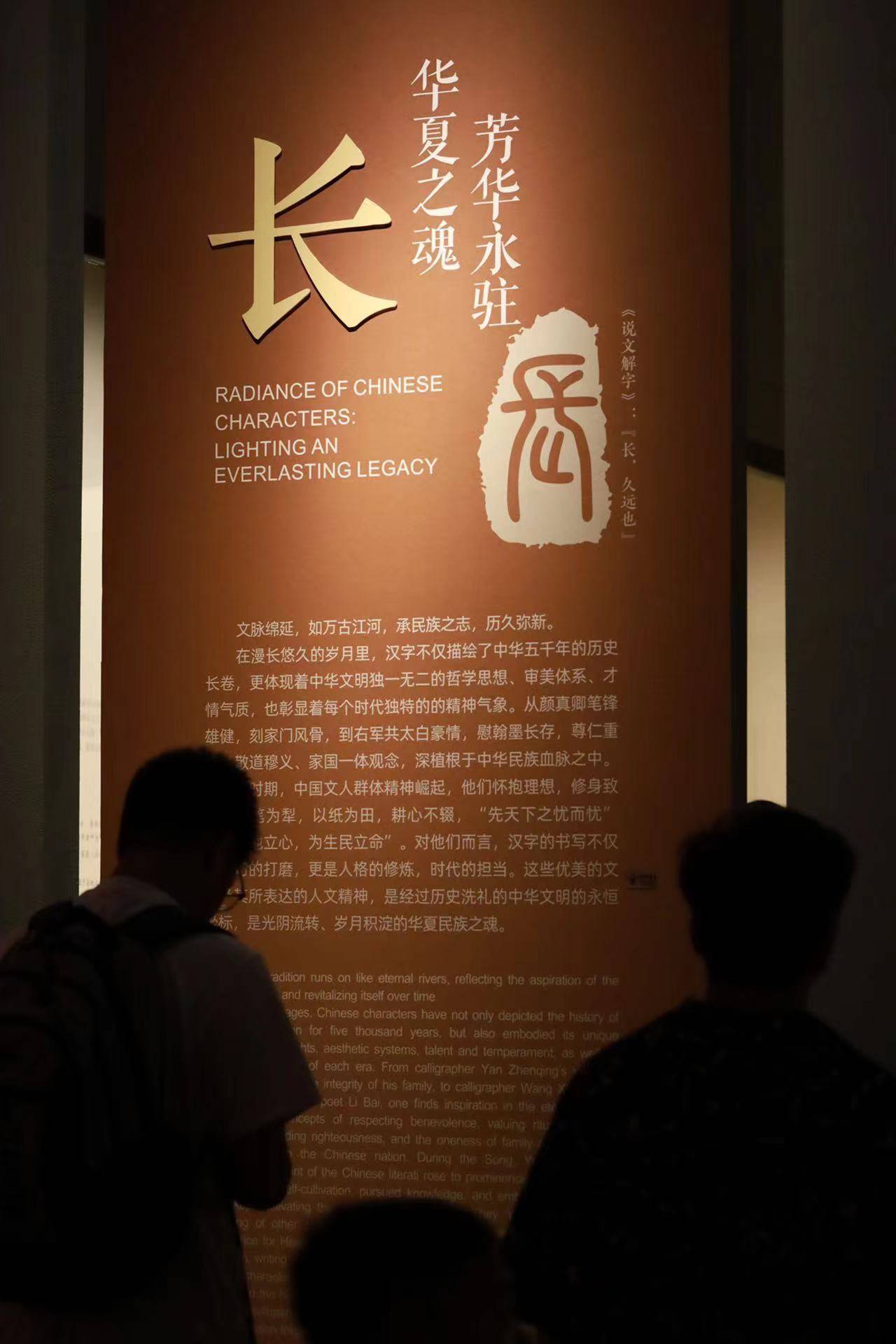

排队2小时只为一睹赵孟頫临《兰亭序》,辛弃疾唯一真迹《去国帖》前围起密集人墙……说到6月的成都哪里最“火”?成都博物馆“汉字中国——方正之间的中华文明”特展一定能名列其中。

自6月10日开展以来,该特展已累计吸引近20万人次观展,其中85%的观众为青年群体,省外观众与省内观众比例达1:1。大家以汉字为媒,跨越8000年历史长河,一览源远流长的汉字与中华文明。6月25日,记者独家采访成都博物馆策划研究部主任、“汉字中国——方正之间的中华文明”执行策展人魏敏,揭秘人气大展的台前幕后。

观众近距离欣赏晋公盘

策展:像写博士论文一样搭建展览脉络

说起“汉字中国——方正之间的中华文明”特展的缘起,魏敏表示,去年10月28日,习近平总书记到安阳殷墟遗址考察给了策展团队很大的启发。习近平总书记在考察时指出,“殷墟我向往已久,这次来是想更深地学习理解中华文明,古为今用,为更好建设中华民族现代文明提供借鉴。”

成都博物馆从去年11月起初步定下在今年夏天举办一场汉字主题展览的计划。“我们对国内已有的汉字主题展览进行了考察,发现多数展览聚焦于汉字本身,知识性很强,但普通观众看下来可能会感到生涩。因此我们在策划之初,就确定了要做一场面向大众的汉字文化展,并且要透过展览来解读汉字与中华文明相生相发、相互成就的历史进程。”

由于汉字本身内涵丰富、外延广泛,因此策展团队在定下展览主题之后,就购进了大量相关书籍开始钻研学习,并在学习的过程中进一步厘清展陈思路。“这个过程和写学术论文很像,论文要求以准确可靠的资料来论证观点,展陈则需要匹配最恰当的展品来体现展陈意图。”

观众在展厅内参观

在那段时间里,魏敏和同事们从学术专著与学术论文中不断汲取养分、获取灵感,并将著作中专家学者用来论证观点的文物记下来,列入借展文物清单。“因为相关文物众多,且大部分分散在国内多地的博物馆中,因此除了从资料里找文物线索,我们也会积极发动有长时间合作基础的博物馆,请大家一起集思广益,不断拓展和丰富展陈思路。”

魏敏认为,由于此次展览的文物上几乎都有文字,而通常展厅内的说明也是以文字为主,如何避免观众参展过程中阅读量过大的问题,是策展团队在整个策展过程中都在反复思考的问题,“最终,我们选择了更多的图示、更少的文字说明,放到展厅图版上的文字经过几轮精简,最后只保留了最初计划的二分之一。”

同时,为了让观展过程更具趣味性,团队在策展的同时也在不断思考各类互动手段的引入。“比如在第一单元的甲骨文旁边,我们放置了甲骨文查询装置,观众可以输入自己感兴趣的字,看看它的甲骨文写法。围绕汉字字体,我们设置了汉字消消乐环节,观众从屏幕上的众多汉字中选择相同的字体汉字就能消除。”魏敏告诉记者,原本在第三单元的雕版印刷展品旁,策展团队还放置了多枚印章供观众盖章留念,也是对雕版印刷原理的一种直观感受,“不过后来由于观众量过大,为了避免排队拥堵,我们已经将印章移到展厅外侧。”

魏敏认为,汉字与中华文明相伴相生,而汉字的书写更是历代文人思想情操的体现。“所以在展览的第四单元,我们还设计了一个古代文人书房的情景还原,他们在书房中书写汉字,既是致知修身,也书写着自己的家国情怀,这些都是对汉字与中华文明关系的有益补充。”

展厅内景

借展:预约文物档期靠缘分

“借展是展览策划中占据很大一部分时间的环节,而借文物本身还是一件非常看缘分的事情。”魏敏表示,在前期策划阶段确定了展览需要的文物信息之后,需要一家一家跟对方博物馆进行沟通,而多数珍贵文物其实都有自己的排期,“可能已经被别的展览预定了档期,或者因为相关的文保要求不能外展等,遇到这些情况,都需要我们及时调整相关计划。”在确定文物档期之后,博物馆还会对借展方的文保条件、展期等进行综合考量,最终决定是否出借文物。

观众欣赏纸本真言

此次“汉字中国”特展的借展文物中,让魏敏感到尤为难得的,是史墙盘和《去国帖》的到来。“史墙盘是西周时期微氏家族的史官‘墙’,为歌颂周王功绩、纪念先祖而制作的青铜盘,盘面刻有284字铭文。这些铭文不仅能够帮助观众对金文形成一个直观的了解,由于其记录的内容与《史记·周本纪》吻合,更使它有了丰富的史料价值。”

观众近距离欣赏祝允明草书《岳阳楼记》

而《去国帖》是辛弃疾唯一传世墨宝,作为宋代的纸质文物,由于年代久远、纸张易碎等原因,对展陈环境的温度、湿度、光照条件等都有严格的要求。根据相关文保规定,《去国帖》一次只能展出1个月,展出结束后将进行长时间的“休眠”,未来几年内应该都不会再进行展示。针对这种借展文物在展期结束前需要提前返馆的情况,在策展时还需要做好备用方案,为文物撤走之后的空位找到一件能够补位的文物,这件文物同样需要与整体的展陈逻辑、单元结构等契合,最好还能从一定程度上给展览带来一些新的理解和阐释空间。

此外,首度从甘肃庆阳的镇原县博物馆走出外展的秦始皇二十六年铜诏版、很少外出的晋公盘等珍贵文物的到来,都极大丰富了此次展览的内涵深度,兄弟单位对“汉字中国”的大力支持也让成都博物馆的策展团队大为感动。“在确定贾湖刻符龟甲能够参与此次展览之前,我们还花了很多时间去探讨展览序厅放什么。所幸最终成功接到了刻符龟甲,8000年的历史和刻画符号,使它毫无争议地成了序厅的唯一展品。”

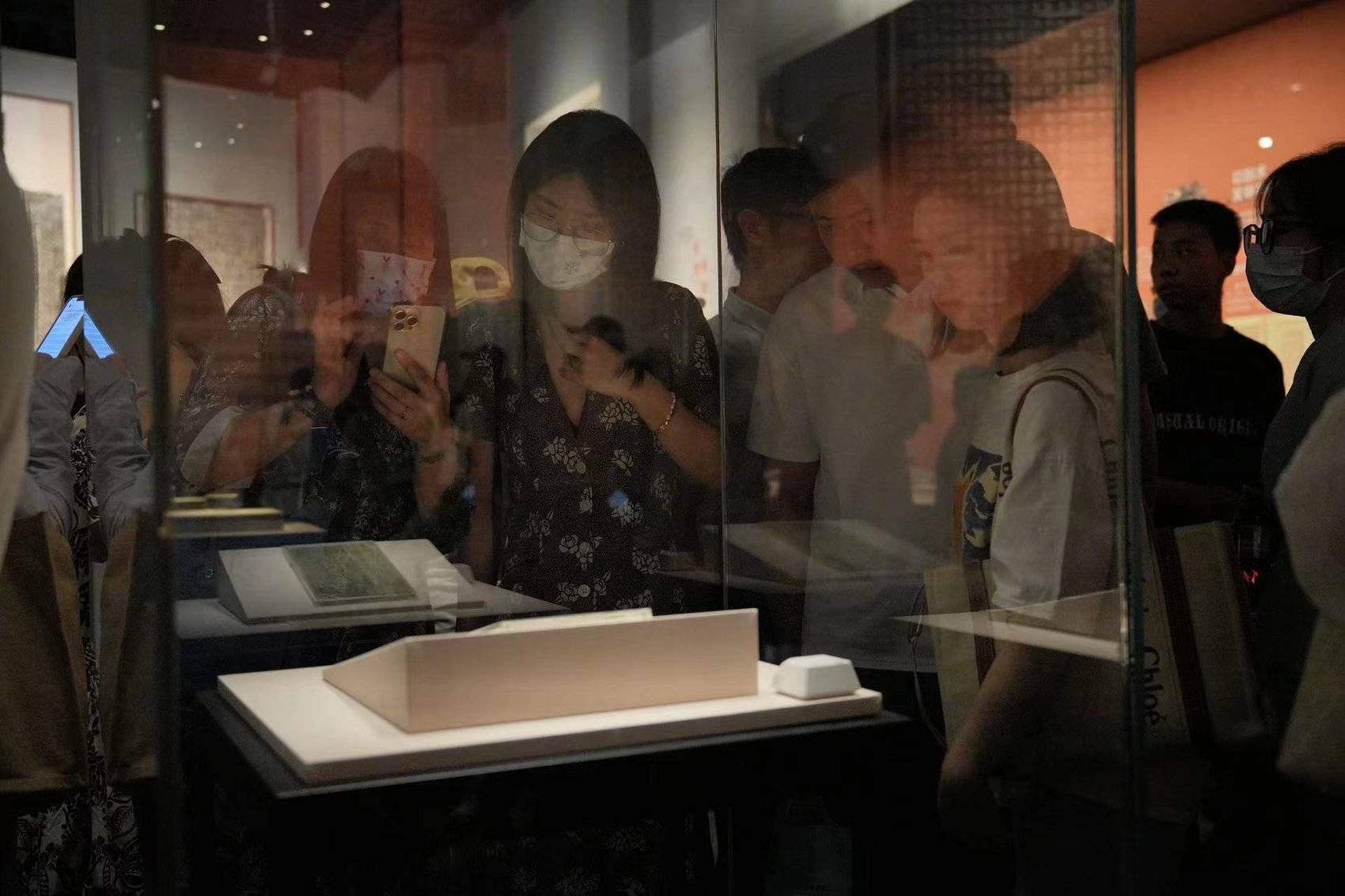

魏敏告诉记者,本次展览由于珍贵文物众多,为了确保文物安全,在布展过程中,几乎都是由出借文物的博物馆派工作人员到场参与布展,布展完成后统一封柜,“之后如果有需要开柜调整的,都需要征得文物所属博物馆的同意,并在双方工作人员的共同监督下进行调整。”由于此次展出文物中纸质文物占有很大比重,为最大限度做到文物保护与参观体验的平衡,展厅的灯光整体偏暗,以细节打光为主,主要目的就是把文物上的文字照亮。

布展:在排列组合中让展览好看又好玩

走进“汉字中国”特展展厅,长江、黄河的轮廓图首先映入观众眼帘。魏敏表示,这其实是从中华文明的发展脉络中进行的考量,“长江、黄河孕育了中华文明,见证了汉字的出现和发展壮大,我们以此提示观众从文明的角度理解汉字。”同时,展厅的四个单元,策展团队也以日出为灵感,安排了四种主题色,“从第一单元的天青色,到第二单元的红,第三单元的橙,第四单元的黄,色彩的变化一方面在提示观众单元主题的变化,另一方面也是在表达汉字从黎明破晓到霞光万丈的发展。”

展厅的布置以展览大纲为依托,在此基础上会通过电脑形成展厅平面图,策展团队反复确定每个单元内的文物如何摆放、如何组合以贴合单元讲述内容,“展览大纲我们先后调整修改了大约8次,平面图的调整也不下10次。”魏敏告诉记者,平面图的设计不完全依照文物的类别划分,文物的重要性也会在平面图以及之后的展厅布置中进行体现,“比如重要的文物一定要使用独立柜进行陈列”。

在确定文物如何陈列的过程中,魏敏和同事们也对每个单元的陈列进行着反复的提炼与总结。“本次展览中的四个单元划分其实我们很早就确定了,但是以什么样的主题来归纳总结这四个单元,却是到了后期才确定。”魏敏告诉记者,“源远流长”作为中华文明的特点,其实很早就出现在了展陈大纲中,也是展览所要表达的基本主题之一,“但是直到5月的一天,我们突然想到,把这四个字拆开来看,其实正好可以和四个单元对应起来。”为了验证这个想法,魏敏翻开了《说文解字》去查询这四个字的意涵,“比较有意思的发现是对于‘远’的解释,我们通常可能觉得它是遥远的意思,但在《说文解字》里,许慎将这个字解释为‘远,辽也’,这其实和我们第二单元想表达的汉字广播宇内、汇融天下的主题相当契合。”

“当然,虽然我们有布展的思路,但是当观众走进展厅时,如何观看、如何解读展览和展品却是一件各花入各眼的事情。”魏敏表示,一开始将赵孟頫临《兰亭序》安排在展厅第二单元时,是为了展示魏晋南北朝时期汉字楷书、草书、行书等字体的发展,但最终观众们为了一睹赵孟頫的真迹而在展厅排起长队,就大大出乎了策展团队的预料。魏敏告诉记者,此次展出的赵孟頫真迹并不止临《兰亭序》一件,在展览的第四单元展出的赵孟頫章草书《急就章册》同样是赵孟頫书法成就的体现。

“展厅中还有很多国宝级的文物,观众在排队的过程中其实也可以对这些文物多一些关注。”魏敏说。