人物名片

汤儆

全国档案工匠型人才、四川档案工匠,四川省档案馆档案保护处三级调研员。作为档案仿真复制领域技术骨干,2012年以来,独立制作了大量珍贵档案的仿真复制制品,为丰富馆藏、抢救和保护档案资源、传承和传播档案文化、推动珍贵档案利用等方面发挥了积极作用。

□四川在线记者 蒋京洲

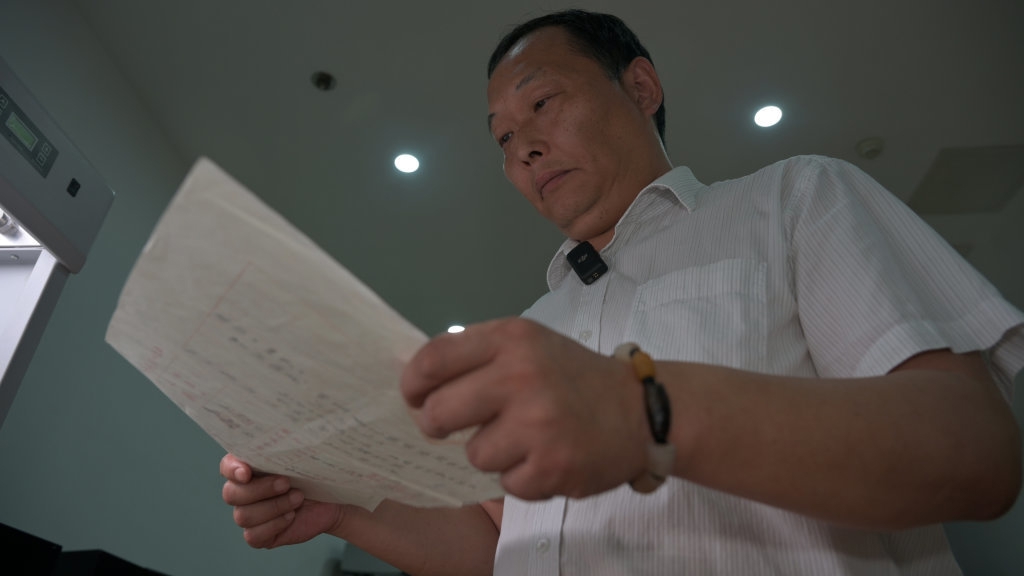

6月2日,成都刮起大风。汤儆将工作室的窗子推开一条小缝,任由风卷动起窗帘,室内飘着淡淡的油墨味道。他弯着腰在桌前仔细整理着档案夹里的文件和资料,“工作上的有些事情过去太久了,我忘记了这里面还记着呢。”

汤儆工作的档案仿真复制室不大。各式各样的设备围绕一圈,一张方桌置于正中,橡胶桌布之下盖着形形色色的历史档案。泛黄的清代官府书契、革命烈士的褪色照片、国家领导亲笔批阅的文件……方寸之间,却展现了近现代中国历史的一个个鲜活切片。

“这些都是数字仿真复制档案。”汤儆从中抽出一张向记者展示,原本看上去发黄破损的纸页却不如想象中那般脆弱,旧日时光拓印于今日新纸之上竟毫不违和。

“纸张选择、色彩控制、图像处理……要做出一份‘完美’的档案仿真件,这里面的学问可大了。”话匣子拉开,汤儆道来了自己与档案工作结缘的大半生。

一纸一页尽学问

2011年,档案复制留存和保护计划采用最新的数字仿真技术实现,替代了传统的木刻板、临摹、水印等复制方式。

“领导跟我说,这个就你去学吧。”回想起12年前自己被“委以重任”,汤儆笑称其实是被“赶鸭子上架”。“那会儿复制档案还是采取的手工方式。用Photoshop进行图像编辑、还要在打印输出前进行色彩管理,这些对我来说完全是从零开始的新鲜玩意儿。” 汤儆说。

另一方面,汤儆也清楚,档案的仿真复制这条路要走下去,数字化是必然选择。传统的手工修复方式工艺复杂、效率低下。并且,要培养一个熟练的档案复制工匠并不容易,而数字化则有效解决了这些问题,更加便捷的工艺流程,让档案的复制简便易行。

从看得见、摸得着的一笔一墨,到看不见、摸不着的点点鼠标——汤儆感叹,这“简单”也“不简单”。数字化档案仿真要力求呈现档案原本的面貌,这不仅意味着复制件与原件在内容上的一致性,那些岁月留下的破损、褪色与划痕,也要纤毫毕现。

学成归来,与汤儆一同回来的,还有如今这满屋的设备。至此而始,这方不大的天地便成了汤儆攻克难关的驻足之所。彼时人近中年的他又迸发了年少时一般的求学热情,下班到新华书店学习;上班到工作室做实验。在一次次的失败与试错中,复制件与原件的差距一步步缩小。

这些年,汤儆的积累除了看不见的知识,还有一个看得见的小册子。竹纤维、草纤维、木纤维……不同颜色、不同厚度、不同材质的纸张被他裁下一小块,整齐装订在小册子里。

“不同的纸张厚度、白度、吸水性、润墨性等等特性都不同。要做到档案原件的纸张效果,就只能靠平时的积累和试验。”汤儆说

一点一墨总关情

在不懂行的人看来,汤儆对于数字档案复制细节的追求无异于是在“吹毛求疵”。毕竟无论如何努力,再完美的复制始终是复制,而原件始终是唯一。

为什么要制作档案的仿真复制件?从现实的需要出发,展览、研究等利用需要来说,十分脆弱的原件显然经不起这样的“折腾”。而仿真复制件则很好的解决了这一问题。汤儆告诉记者,这些复制件为扩大档案影响和应用发挥积极作用,而做好这些复制件对丰富馆藏、保护档案、传承和传播档案文化等方面具有重要意义。

汤儆赋予这份对细节的苛求一份使命感:“这是赋予档案的第二次生命”。他认为,无论如何细心保护,档案原件始终处于一个缓慢而不可逆的老化过程中。或许百年以后原件已不可辨认,而一份完美的复制件则可以生生不息,将它最好的风华留存于世。

这种感动,来自汤儆亲身的体会。

有一年,汤儆收到了复制一份来自中央档案馆的珍贵档案的任务。

那是一页毛泽东亲自签批的文件。微微泛黄的纸张上,钢笔留下的笔锋跨越数十年光阴依然清晰。而最让汤儆触动的,则是纸页一处滴落的墨痕。

“仿佛看到了他在深夜挑灯工作的画面。因为疲惫而疏忽,一滴墨水就这样从笔尖滴落,留在了纸页上,也落在了历史中。”汤儆如此形容这种穿越时空的奇妙感受。

档案从不是过时的故纸,而是鲜活的历史。在制作档案的仿真复制件时,汤儆同样想把这份历史的温度也保留下来。这或许能够解答,为什么他对复制件追求的永无止境。

一生一业致匠心

光影如梭。自1986年汤儆成为一名档案工作者,37年过去,那个青年如今也到了要考虑退休的年纪。

汤儆说,这份工作带给了他养家糊口的能力,也带给他生命中许多值得纪念的时刻。

2015年,他为四川省外事侨务办制作的一份档案仿真复制件被当做外事礼品赠送外宾。2018年,另一批档案仿真复制件在对外交流工作中发挥了积极作用。

他以前从未想过,自己制作的档案仿真复制件能走出国门,把这些尘封故事和历史讲给外国人听。

2017年,有人向四川省档案馆捐赠《陈氏族谱》。汤儆制作了一份数百页的仿真复制件回赠,出色的细节还原和形制质感,令捐赠人感动不已。

这是为一个家族留下的百年记忆。

2022年,经由四川省档案局推荐,汤儆获评“全国档案工匠型人才”。同年,被省档案局评为“四川档案工匠”。

汤儆也坦言,更多的时候这就是一份工作。那些激动人心的高光过去,留下的也有日复一日的枯燥与乏味。其中会有厌倦,也有反思。“自己来评价的话,我还没有把这份工作做到最好,至少是自己觉得最好的程度。”

风透过窗缝,翻动起房间内的纸页。很难说清,究竟是汤儆用作为一个工匠几十年的人生为这些档案延续了生命,还是这些档案记录了他作为一个工匠的半生光阴。

或者说,二者皆有。在历史的长河中,每个人的生命不过是一瞬,而每个人也用属于自己的方式,在这一瞬之中留下痕迹。