四川在线记者 吴晓铃 成博

打球、田径、水上运动……现代体育的专业竞技项目,总能以“更高、更快、更强”为目标让人热血沸腾。在5000年中华文明史中,古人又有哪些传统体育文化?

西周射礼、战国蹴鞠、汉代百戏、魏晋养生、唐人马球、宋元捶丸、明清武术以及历代棋弈游艺……这些体育运动今人已无比陌生,但它们的身影,却刻在了春秋战国时期的青铜器、烧造在了汉代画像砖、绘在了历代流传下来的书画上,让人得以感知中国传统体育文化不一样的特色,品味蕴含东方智慧的体育文化内涵。

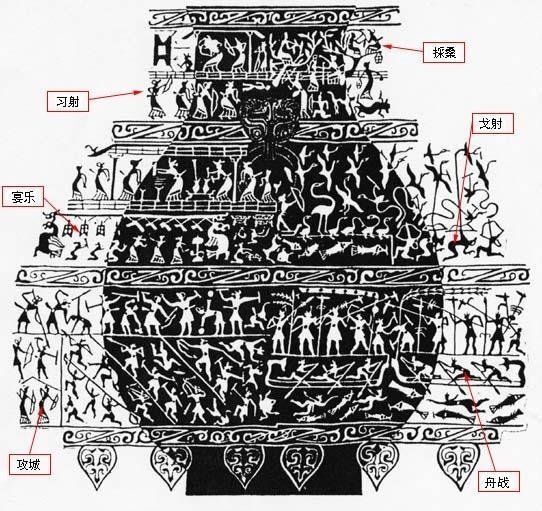

战国水陆攻战纹铜壶 四川博物院

传统体育动静相宜

体育的起源,一般认为与原始先民狩猎采集等生产劳动技能紧密相关。四川博物院副院长谢丹介绍,为了猎取飞禽走兽为食物,古人从用石头投掷开始,渐渐摸索出石箭镞射杀,或者把石头打磨成石球,系于飞石索上等方式猎取动物。在四川博物院,可以看到新石器时期的石球直径只有2.5厘米左右。这种石球除了可以直接用手投掷,还可以作为绊兽索的组成部分或用作飞索石。古人利用旋转的力量将石球甩出去,射程一般可达五六十米,远的可达百米。

脱胎于生产生活的体育运动,在漫长的历史长河中不仅发展出动静相宜的不同运动形式,到了西周时期,甚至还走起“高端路线”:君子六艺中,便包括射御。

“当时的射箭,考验的不仅是百步穿杨的技术,更讲究谦和、礼让、庄重等内在的品德和心境。”谢丹介绍,“西周时期的射礼,按等级分为四类:大射、宾射、燕射、乡射。这些完善的规程和组织管理措施使射礼成为堪与古希腊奥运会相媲美的大型古代竞技运动。尤其大射,是周天子以及诸侯都要出席的活动。”

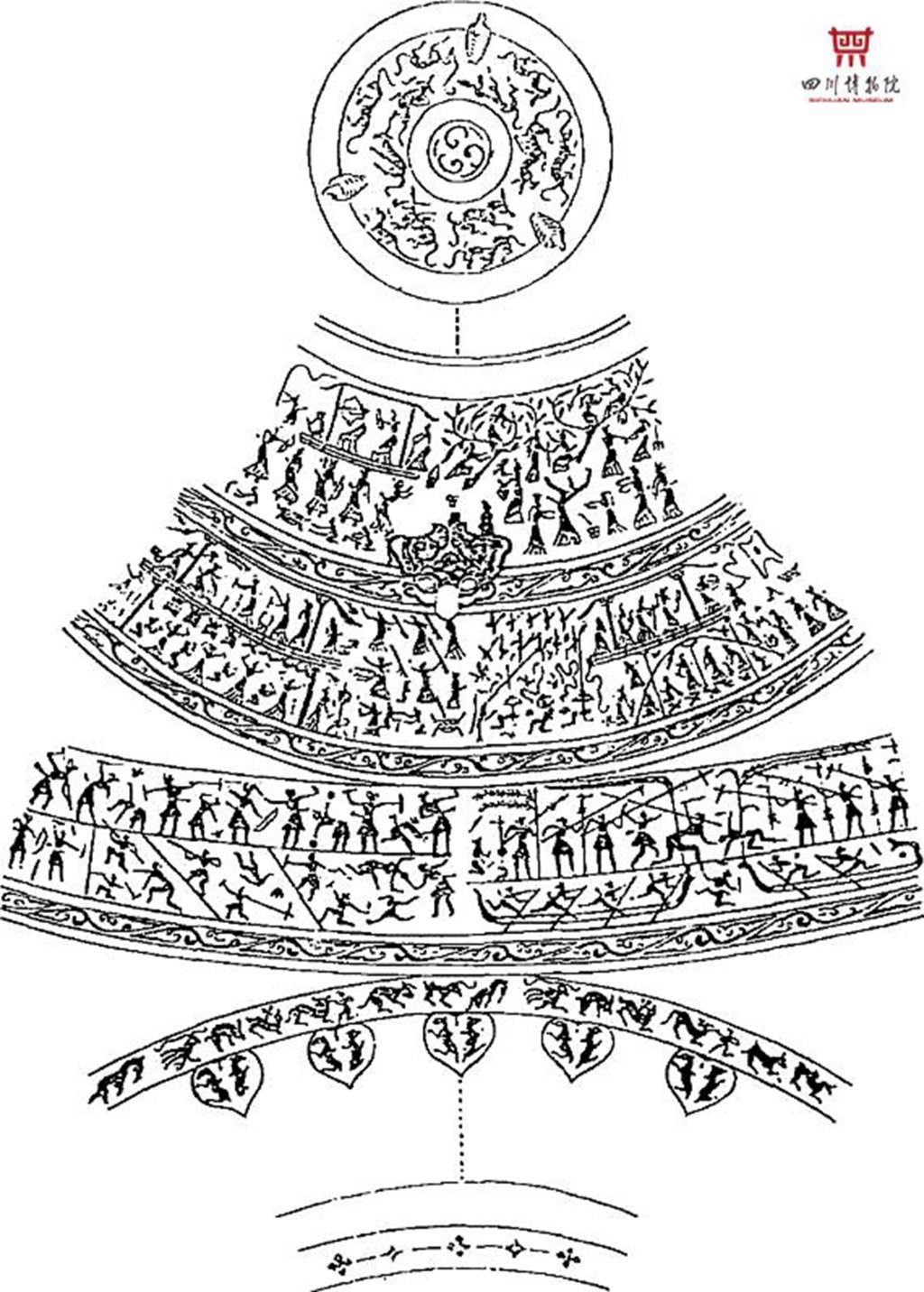

水陆攻战纹铜壶上的拓印图案详解图

四川博物院镇馆之宝、1965年出土于成都百花潭中学的战国嵌错水陆攻战纹铜壶刻下了乡射礼的画面:男人们在拉弓射箭,女人们在桑园采摘桑叶,描绘出人们向往的岁月静好。此后,射礼还渐渐发展成投壶游戏,在春秋战国时期流行于贵族的宴会之中。这种投壶运动后来一直延续到明清时期才退出历史舞台。

战国水陆攻战纹铜壶纹饰拓片 四川博物院

在中国古代体育中,运动从来不只是激烈的对抗,也包括博弈时对心性的磨练。

成都体育学院历史文化学院体育文物科技实验室主任李杨介绍,两汉时期,巴蜀地区已开始流行下棋。西汉著名文学家、成都人扬雄《法言》曾记载:“断木为棋,捖革为鞠,亦皆有法焉。”指出当时川人以木制棋子,以皮革做成蹴鞠。而这些棋子和鞠的制作都有规范和法度,显示当时这些竞技比赛活动已发展到规则化和成熟化阶段。

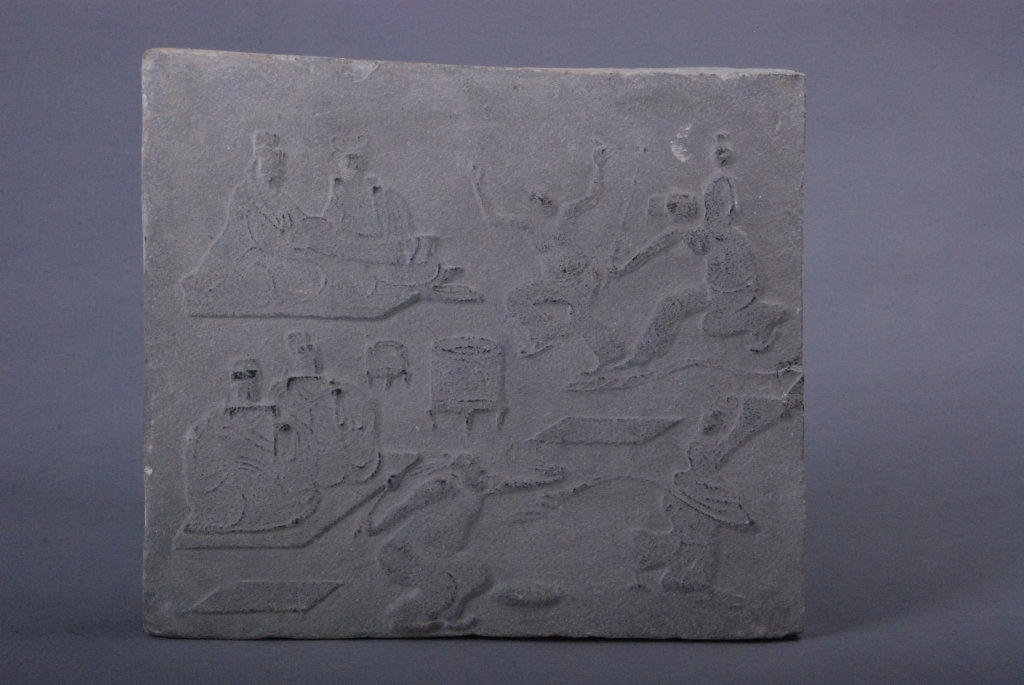

四川博物院收藏的仙人六博画像砖上可以看到,至少从西汉开始,六博就已经开始流行。这是一种掷采行棋的博戏类游戏,因使用六根博箸所以称为“六博”,以吃子为胜。画像砖上,两位仙人跽坐对弈。中间设局,有六根博箸。两位仙人一人左手侧曲,右手前伸,凝视棋局;一人双手高举做惊喜状,显然已经胜券在握。而一件元代龙泉窑豆青釉棋子罐,则揭示出中国围棋历史的久远。谢丹表示,围棋在唐代已经广泛开展,朝廷专门设立了“棋待诏”,成为专业围棋手的开端。而正是在唐代,围棋还东传至日本、朝鲜等国,并逐渐发展为日本传统娱乐项目。

休闲娱乐传承数千年

“天府之国”丰饶的物产和相对舒适的生活,使巴蜀地区整体呈现出好休闲、尚游乐等风尚,百戏活动、宴乐歌舞广为流行。

百戏是中国古代民间表演艺术的总称,其中包括很多体育表演活动。在汉代,皇帝们曾以盛大的百戏演出招待外国使节和边陲少数民族人士。四川博物院国家一级文物、东汉七盘舞杂技画像砖,刻下了汉代盛行的乐舞——盘舞的翩翩身姿。

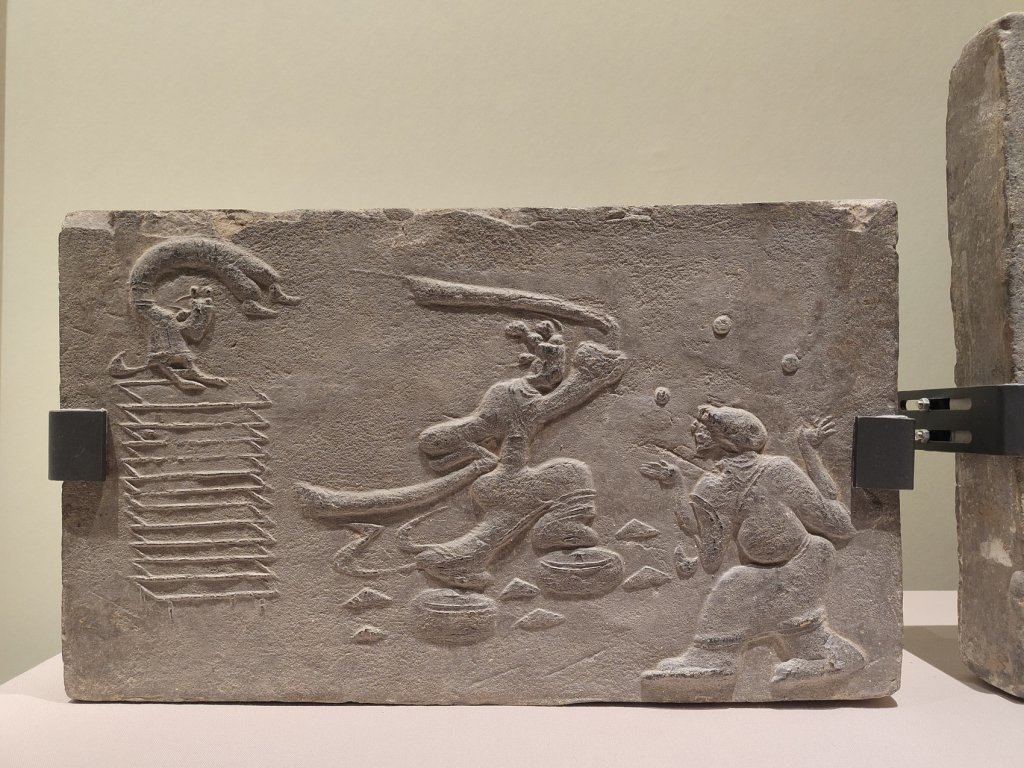

七盘舞杂技画像砖 四川博物院

盘舞,汉代至两晋南北朝时一种很盛行的乐舞,常用于宴飨助兴。舞蹈时有歌相和,有乐伴奏。表演者以盘或者鼓为舞蹈道具,表演时将盘子或鼓排列在地上,舞者在盘或鼓旁边或在其上面,运用技巧完成舞蹈。舞者既要目视客人,也不能踩到盘子和鼓,而是在其间游走穿梭,如仙女一般游弋于星汉之内,给人以绝佳的视觉美感。

四川博物院这件七盘舞杂技画像砖1956年出土于彭州。画面上左方有12张矩形案相叠,重叠案之多,现所仅见。叠案上,一名梳着双髻的女伎在案上表演反弓,两手撑案,头颅上昂,腰曲若虹,下肢前曲,用身躯画出一道优美的弧线。画像砖中央,一名双髻女伎手持长巾,在盘鼓间翻腾跳跃,风姿绰约,右边有一男子在表演弄丸。根据文献记载,先秦时期,就有弄丸的表演形式。多年前,考古学家们根据画像砖复原了盘舞,让人们看到了来自于两千多年前的曼妙舞姿。

东汉杂技舞乐画像砖 四川博物院

谢丹介绍,百戏体系中,除了乐舞之外,杂技可谓是中心环节。经典的表演形式除了倒立,还包括筋斗、跳丸、弄剑、舞轮耍盘、飞剑弄瓶等。四川博物院七盘舞画像砖上的倒立是在叠案上进行表演,另外还有一种难度更大的是在坡度为45度、颤动的绳索上倒立、双手触绳倒走。在绳索的下方还常常竖有刀剑等利器以增加难度和险度,在没有任何防护措施的情况下进行此项表演,足见表演技艺之高超。

竞技运动精彩纷呈

在中华传统体育文化中,竞技体育也占据了相当重要的位置。蹴鞠、摔跤、龙舟竞渡等都曾长时间流传,划龙舟更是两千多年来传承至今。更有意思的是,多项传统体育与现代体育项目异曲同工。蹴鞠和现代足球十分类似,马球在唐代风靡一时,捶丸更像传统版的高尔夫。

四川博物院,邛窑遗址出土的多枚陶球收藏于此。陶球年代为宋代,直径十几厘米到四十几厘米不等。圆形陶球表面,均匀分布着颗粒状的凸起。这是北宋时期十分流行的体育活动——捶丸所用之球。

捶丸 四川博物院

捶丸是一项中国古代流行的球类运动,捶丸正式出现在北宋晚期,很快风靡一时。史料记载,“至宋徽宗、金章宗,皆爱捶丸,盛以锦囊,击以彩棒,碾玉缀顶,饰金缘边,深求古人之遗制,而益致其精也。”捶丸的规则是场上设球穴,以杖击球。无论从球棒制作,球体大小,场地设定,以及竞技规则,捶丸都和当今的高尔夫球赛有类似之处。值得一提的是,捶丸不论身份人人可玩。到了明朝,捶丸虽不像此前那般流行,但明代仍有不少皇帝钟爱这项运动。

捶丸的起源,有学者认为可以追溯到唐代的马球。

成都体育学院博物馆收藏的一件晚唐女子打马球俑可以看到,当时的仕女在马背上驰骋的飒爽英姿。另一件宋代打马球的画像雕砖,则可以看到骏马四蹄腾空、目光前视,马尾飞扬扎束得十足动感。而球手左手持缰绳、右手持马球杆,右下角为马球,球手策马击球的动感扑面而来。李杨介绍,前蜀皇帝王建喜好马球,其妃子花蕊夫人写了多首关于打马球的宫词。其中一首描写了成都皇宫中打马球的情况:“小毬场近曲池头,宣唤勋臣试打毬。先向画楼排御幄,管弦声动立浮油。”表明当时君臣一起打马球时不仅有乐队奏乐,还要在球场上泼油以使灰尘不起。花蕊夫人《宫词》中更有“自教宫娥学打毬,玉鞍初跨柳腰柔”之句,生动描写了宫中女子打马球的场景。

蹴鞠纹枕 成都体育学院博物馆

至于蹴鞠,显然也曾经流行于巴蜀地区。这种战国时期在民间就开始流行的游戏,汉代开始成为兵家练兵之法,唐宋时进一步繁荣。宋代蹴鞠发展为使用十二片牛皮包裹,缝制技术极为高超,不漏针脚,弹性上佳,球形浑圆。有意思的是,现代足球同样也是十二片皮革包裹而成。

成都体育学院博物馆收藏的宋代磁州窑蹴鞠纹枕,其上图案就是时人蹴鞠的场景,宋人还烧造了彩绘童子抱鞠俑,小儿怀抱蹴鞠一脸天真,可见蹴鞠在当时的流行。

遗憾的是,无论是蹴鞠、捶丸还是盘舞,昔日风靡一时的传统体育早已消失于历史长河,但足球、高尔夫、围棋、现代马球……更多现代体育运动延续人类追求进取、健康、强壮、长寿及娱乐的基因却从未改变。