四川在线记者 余如波

团队名片

【艺术×设计×心理】跨学科实验艺术项目团队

2021年初,四川省心理卫生协会、四川大学艺术学院、四川大学美术馆、华西医院心理卫生中心等共同发起【艺术×设计×心理】跨学科实验艺术项目。该项目旨在发掘艺术、设计与心理学科领域融合的边界、重叠的疆域,探索如何让这个社会和社会中个人的心理健康状况变得更好。两年多以来,上百位医护人员、艺术家、设计师等先后加入项目团队,相互配合,通过在四川大学华西医院精神科重症监护病房(PICU)开展的带有疗愈性质的艺术工作坊等形式,引导患者展现自我,为他们注入动能。

成都市武侯区电信南街28号,四川大学华西医院心理卫生中心所在地。位于8楼的精神科重症监护病房(PICU),是这里唯一的封闭式病房。

2021年初以来,作为由四川省心理卫生协会、四川大学艺术学院、四川大学美术馆、华西医院心理卫生中心等共同搭建的跨学科平台,【艺术×设计×心理】跨学科实验艺术项目在此持续实施。上百位医护人员、艺术家、设计师先后参与,相互配合;一场场带有疗愈性质的艺术工作坊活动,引导患者展现自我,为他们注入生命动能。

6月20日至7月30日,这一项目的艺术文献,以及由此产生的一些艺术和设计作品,以“人,诗性地栖居”为主题,在四川大学美术馆集中展出。

艺术成为无声的浸润。正如华西医院PICU护士长余建英所言,在项目实施中,PICU患者整体情绪波动得到极大缓和,艺术家微不足道的举动,都会给患者带来莫大支持,收获很多感动。

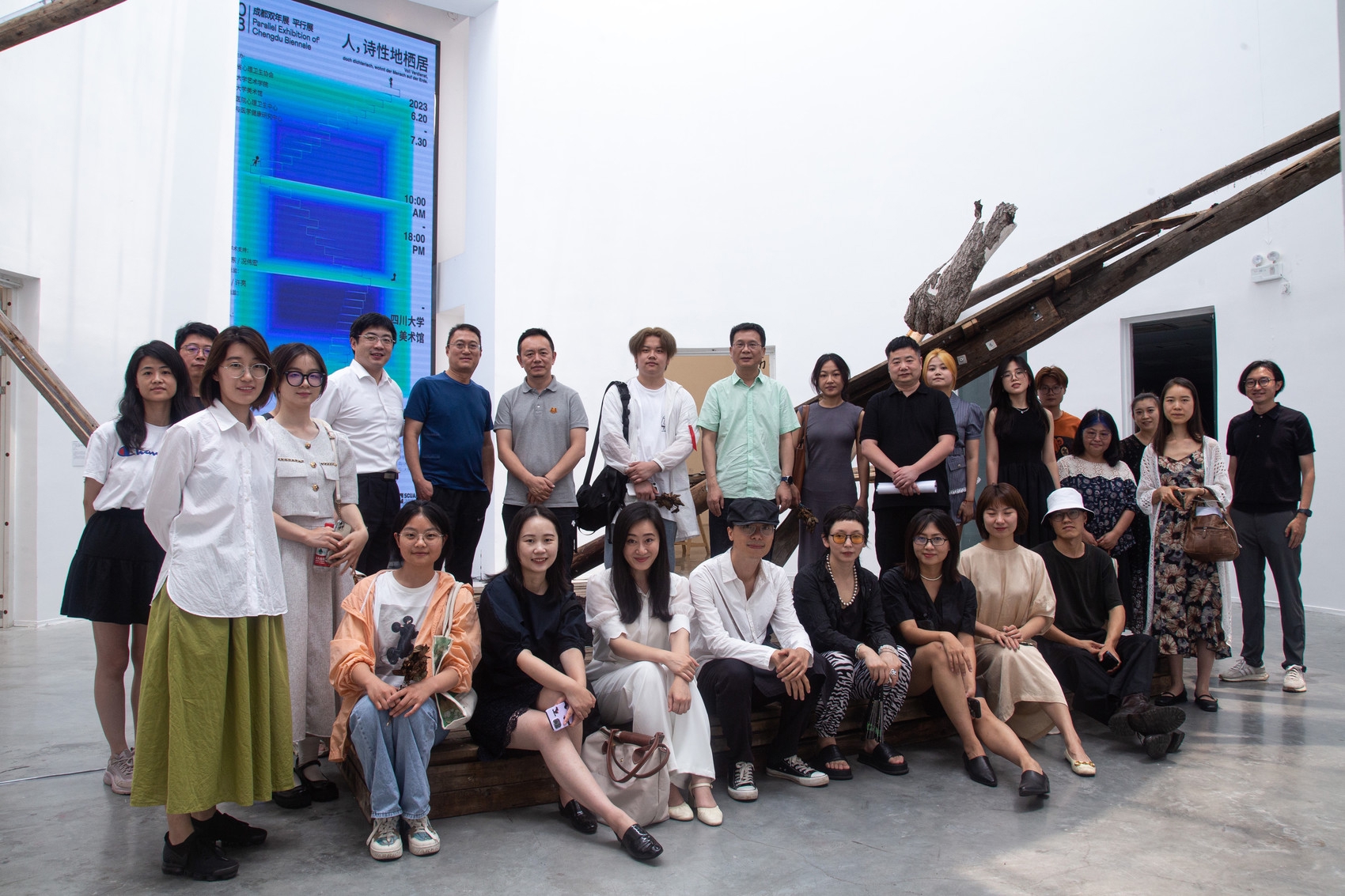

四川大学美术馆“人,诗性地栖居”【艺术X设计X心理】跨学科实验艺术项目展开幕式合影,其中包括参与项目的部分医护人员、艺术家和设计师(受访者供图)

01

四川大学美术馆展厅一角,显示屏上循环播放着艺术家陈镪、蒲粤梅制作的9分钟动画短片《穿过记忆》。

片中,一个雕塑家梦见自己是一位将军,在外星球和怪兽搏斗,最后被怪兽困于悬崖石头缝隙里,这象征着他内心的“受困”状态。随后,艺术家每周来一次医院,与病人一起玩音乐,在音乐里讲述自己的故事。《穿过记忆》后半部分医院的场景,正是两年多来,陈镪、蒲粤梅等“艺术×设计×心理”项目参与艺术家、设计师们的共同经历。

正如项目全称中“跨学科”字样所示,【艺术×设计×心理】项目起源于一系列持续开展的艺术实践。“今天的艺术领域,跨学科是非常重要的方向。在四川大学,有个先天的优势,就是学科的综合性。”该项目艺术总监之一、四川大学艺术学院绘画系主任、四川大学美术馆馆长熊宇说,此前,学院师生与校内外的博物馆、川大工程训练中心、华西医院部分科室,都合作开展过跨学科实验艺术项目。

“很多时候,艺术能直击人的内在精神。我们和医护人员交流,发现了很多共性。只不过艺术更多是精神上、情感上的表达,而医生考虑的是如何判断一个人的精神状态。”带着模糊的想法,包括熊宇在内的艺术学院师生与华西医院PICU负责人张骏等人多次交流,双方很快开始合作实施“艺术×设计×心理”跨学科实验艺术项目。

四川大学美术馆“人,诗性地栖居”【艺术X设计X心理】跨学科实验艺术项目展展览现场(余如波 摄)

在病房里,医护人员与患者的沟通,更多的是通过问答方式进行。“医生问病史一般都是按套路进行,现病史、既往史、个人史、家族史,还有成长经历等,差不多病史就熟悉了。至于病人还想倾诉的,他可能也表述不清楚;医生时间有限,病历就只能写这些了,完成诊断也是按这些条条款款,病人是什么情况大概就能判断了。”在张骏看来,语言交流往往“词不达意”,在医患沟通中存在一定的局限性。

“对这个项目,我们是很欢迎的。”在临床实践中,张骏有时会让患者闭上眼睛,5分钟里什么都不说,脑子里出现什么就画什么,让各种“杂念”呈现出来。“我们在临床中也要用艺术治疗的方法,但医生的时间非常有限,很少有机会让患者画一幅画去投射他的焦虑、抑郁、狂躁或者一些个性特征。”

项目的实施地点,最终确定为PICU。PICU是这里唯一的封闭式病房,患者不能使用手机等通信工具,只能进行阅读、下象棋、打乒乓球等少量活动,探视时间更受限制。“时间更加富余,做这件事情会更投入。”张骏解释说。

02

2021年初,项目正式启动。

“生老病死跟每个人息息相关,本身就是非常重要的艺术创作源泉。之前,我曾做过一个关于死亡的艺术项目。”谈及参与该项目的初衷,陈镪坦言,希望深入了解心理疾病,让自己和家人远离其困扰。

四川大学美术馆策展人朱月策划实施了整体项目。她说,第一阶段的关键词是“实验”,即艺术家、设计师从自身创作直觉、思维和视角出发,在PICU参与查房,与医生讨论方案后实施,不断实践、调整并初步验证其价值。

回忆起首次参与查房的情景,不少人记忆犹新。

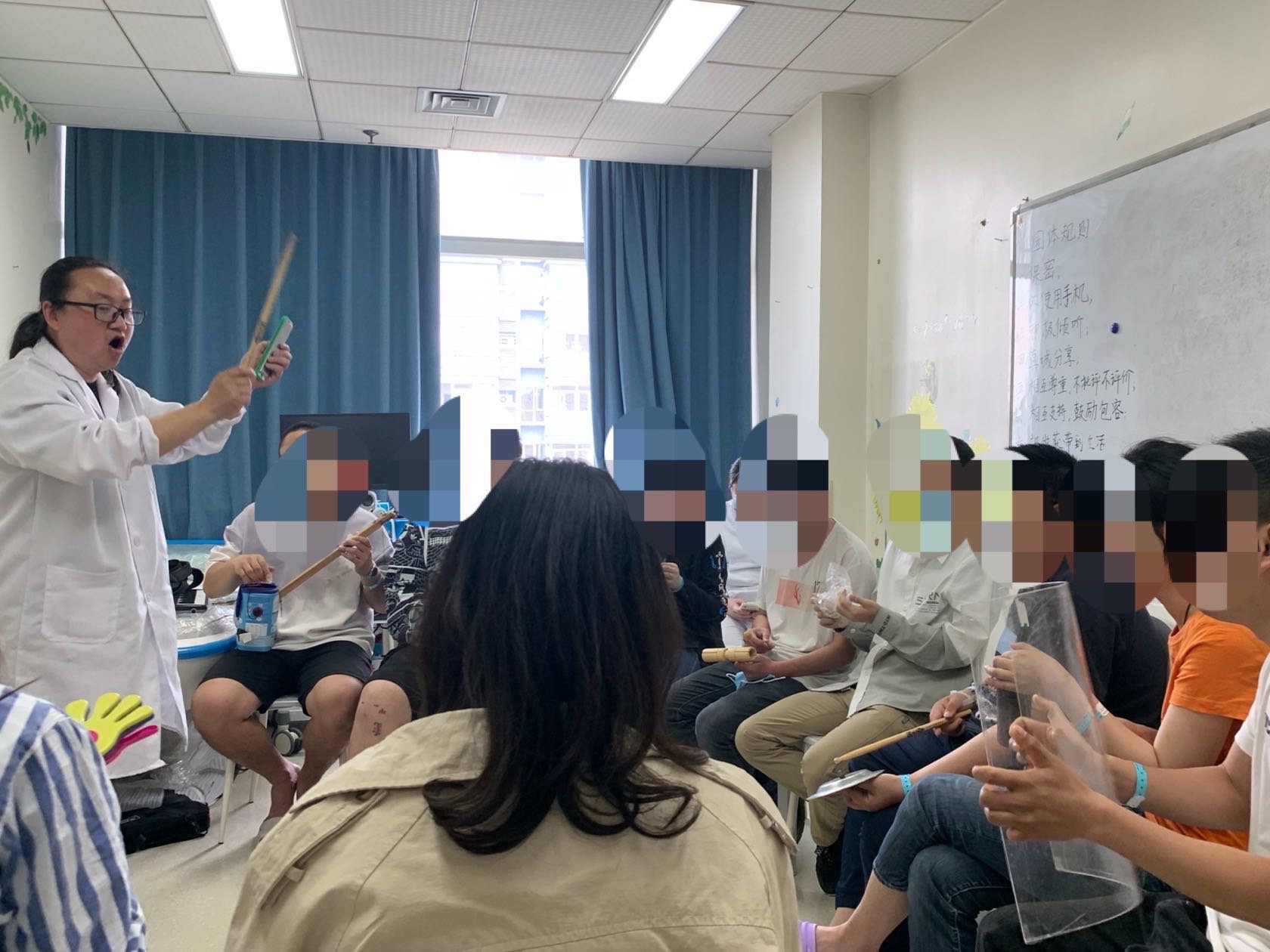

艺术家陈镪(左)在华西医院PICU策划的“南街28号乐队”声音工作坊(受访者供图)

陈镪和蒲粤梅第一次进PICU,听医生在早晨交接班做报告谈到有个刚入院的患者,有暴力倾向和尾随女性的举动时,“感到后背有些发凉,之前觉得这些人离我很远。”查房中,他们发现,有些患者是话痨,什么事都说;有些患者无论谁跟他交流,都没有任何反应,完全活在自己的世界里。“就像两人之间隔着一个时空,那种感觉非常微妙。”

艺术家上官凯莉原本学的是国画,后来在成都一家艺术机构从事策展工作。“第一次查房还是蛮震惊的,他们的一些感受、状态,好像我都有。但他们会非常夸张地表达出来,没有办法控制自己。”比如跟一个患者交流时,另一个人就在旁边一直说话;也有患者明明身处病房,却觉得自己在一个盒子里。

参与查房,不仅让艺术家熟悉了PICU的环境,了解医护人员的工作和患者的状态,也是一个心理建设的过程。“PICU患者通常是急症、重症,有些人言行特别紊乱,甚至可能会有自伤、自杀、冲动伤人的风险。”华西医院PICU护士寇晓敏说,有一些自身情绪本就不那么稳定的艺术家,参与查房后,退出了项目。

作为熊宇的硕士研究生,严俊雄从研一便参与项目,在这个过程中逐渐摸索。“参与查房中,我发现医生问的问题很抽象,比如‘状态怎么样’‘好了没’。但是,为什么好、好在哪里,病人也不知道怎么回答。”他发现,由于需要面对太多患者,医疗资源非常紧张,医生往往难以关注到患者在医院里的具体感受。

因此,尽管以摄影作为主要手段,严俊雄在第一个工作坊中,却专门策划了对话环节。

“最近有什么你觉得重要或者有纪念意义的事?”面对这个问题,一位患者欲言又止。严俊雄转而问道:“你在这里有朋友吗?跟朋友拥抱也是重要的事情。”患者果断拥抱了自己的朋友,被严俊雄抓拍了下来。“那一刻,我的感受非常微妙。对我而言,摄影不再仅仅是记录,还是一种发生在过程中的生命奇迹。”

03

项目第一个阶段,上官凯莉与魏震搭档,每周开展绘画游戏工作坊。后来,两人又追踪了4位患者,每天实施一次工作坊活动。她们还走出华西医院PICU病房,在美术馆、社区等场所,让受众扩展到儿童、心理咨询师等。

“我们觉得,用游戏的方式可以更快跟患者拉近距离,也让他们更有参与感。”为此,上官凯莉和魏震设计了不同主题和形式的工作坊。例如,“文字解构”就是让患者在报纸上选择一些文字、词语,将它们连接形成一定的形状、图案,再把它转移到白纸上重复/放大/旋转等,分割成不同的块面,最后将文字填充、涂色。

朱月设计了一张工作坊记录反馈表,艺术家可以记录工作坊的基本信息,以及患者参与的详细情况,用于医生治疗和共同复盘。让上官凯莉印象深刻的是,有个患者整个过程积极参与,很快就能理解绘画方式。他的作品《前所未有》,选择了“奇迹”“乾坤”“悟”“天地”等词语,还能将它们串联起来进行讲述。同时,画面分割有大有小,色彩丰富,勇于尝试各种材料。

华西医院PICU“绘画游戏”工作坊现场(受访者供图)

另一个工作坊“触摸绘画”,引导患者通过对触觉的描绘,将自己的形象投射到纸面上。有个小女孩很快画完自画像,尽管只有几条线,却十分神似;上官凯莉又给了她一张纸,小女孩很快完成,但风格大相径庭。“第一幅是非常冷静的,另外一幅头发特别乱,流着鼻血。”上官凯莉猜测,这或许代表了患者表面状态和内心状态的对比,“对患者、医生和其他人,都可以从不同的角度重新审视。”

“工作坊的开展比我预想的顺利很多,原本以为参与的朋友不会很多,结果在拍摄过程中,不断有人询问并加入。”严俊雄借来医护人员的手机供患者创作,他对患者观察和表达的冲动感受深刻:虽然会遇到手抖、器材不熟练、拍摄请求遭到拒绝等情况,但没有一个人放弃拍摄。

其中一位患者,总是固执地带领严俊雄拍一些自己觉得非常重要的画面,如别人手中的汉堡,只要想拍,就“抢”过来拍了。“别人拍的东西,她觉得没意思,一定要把她觉得美的或有意思的拍下来,并且展示给别人看。”

这一阶段,摄影工作坊以引导患者自主拍摄为主。严俊雄越来越希望用摄影的方式,记录和表现对患者有限的认知和感受。

出于保护隐私的要求,拍摄患者脸部是不被允许的,他便采用了与上官凯莉和魏震类似做法的方式。“我给他们一支记号笔和一张A4纸,请他们画下自己的形象挡在脸部,然后在病房中为他们拍摄‘肖像’。”严俊雄觉得,这张“看不见的脸”,也许能让我们更多了解患者的状态。

04

四川大学美术馆展览现场,严俊雄将两年多的艺术文献用A4纸打印出来,差不多有10厘米厚。每次摄影工作坊活动结束,参与患者互动分享后,他都会与医护人员交流当天活动的详情。在他看来,这是一份独特的病历。

四川大学美术馆“人,诗性地栖居”【艺术X设计X心理】跨学科实验艺术项目展展览现场(余如波 摄)

“要让他们坐在一起,讨论创作的感受、经历,对作品有什么联想,让自己认识自己,让别人认识自己。”在张骏看来,心理治疗某种意义上就是对自我的认识、对关系的认识、对“别人怎么看我们”的认识。医生通过患者艺术创作的内容、特点,结合其病史,更能明晰他们内心的痛苦、创伤以及“没有和解的关系”。

寇晓敏的手机里,保存着不少患者的创作。其中一幅女性自画像,左边披着一头柔顺的黑发,浅绿色的花边领上衣;右边扎着羊角辫,身着红色吊带衫,胳膊上还有一个蝴蝶纹身。“我们根据她的分享分析,这幅画一边是家长、外界的期望,希望她做一个淑女;另一边是她真实的、自我的表达,一副青春洋溢的样子。”

寇晓敏说,在这个过程中,患者隐藏的情绪、生活经历可能会显现出来,由此切入,打开了一个心理治疗的通道。尤其对青少年或一些不太善于觉察自己情绪的人,艺术创作有助于探查内心的想法,反映潜意识里的东西。

这种艺术工作坊,能否对患者起到直接作用?张骏认为,答案是肯定的:从某种意义上讲,它疗愈了生活的无意义感和无价值感,这不是药物能解决的,“什么力量能够比让患者发现他们拥有如此天赋的表达能力而更让人激动?”

例如,陈镪和蒲粤梅的“南街28号乐队”声音工作坊,常会准备一些自制乐器。他们用音乐带领患者,模拟砸一堵墙,或划船冲入风浪的中心,穿过湍急的河流,最后进入风平浪静的状态,在这种“头脑风暴”中得到放松。

这种疗愈是一种双向奔赴,往往惠及艺术家本人。

有一次,陈镪带来一袋奶糖,可以摇晃发出清脆的沙沙声。一位患者阿姨拿着它载歌载舞,特别开心。中途休息,陈镪正在调试音响,阿姨突然递来一颗奶糖。他这才发现,房间里无论医生还是患者,每个人的腮帮子都鼓鼓的。“所有人都有一种做错事的感觉,尴尬地把我看着。我也把糖果塞进嘴里,大家笑得特别开心。”

熊宇还设想,未来项目应进行社会层面的推广。在他看来,心理问题一方面早已成为一个全社会的问题,一方面又非常具体,可以从很多小的环节切入。“艺术到底能在哪一个环节发挥作用,这是我们接下去要做的功课。”