卢一萍

四川在线记者 肖姗姗 图片由四川省作协提供

把时针拨回1993年。一位21岁意气风发的四川南江青年,考入了解放军艺术学院文学系,他觉得他的脚已经跨入了作家的行列,雄心勃勃地构思出一部小说,名叫《乡村诗篇》,一动笔就是三四万字,但写不下去一搁笔,就是30年。

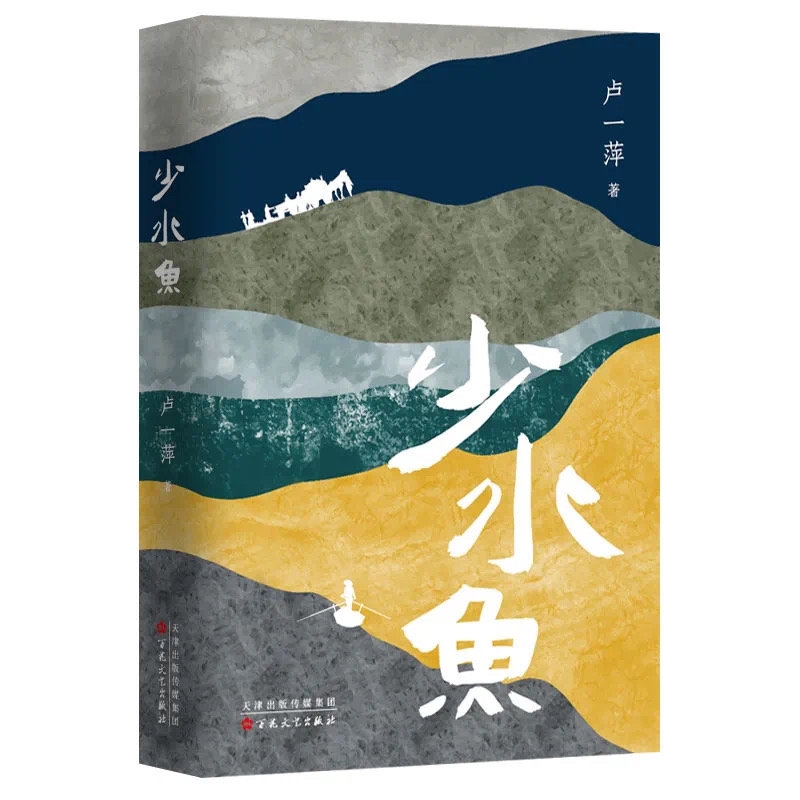

这个青年叫卢一萍,如今他确实是中国文坛70后作家的代表人物,而那部夭折于21岁时的《乡村诗篇》也终于在2023年重获新生——它以《少水鱼》的名字由百花文艺出版社推出,成为51岁卢一萍的最新长篇小说。

研讨会现场

近日,由四川省作家协会主办的“乡村诗意、流逝之声与南方气质——卢一萍长篇小说《少水鱼》研讨会”在成都举行。刘大先、李明泉、罗伟章、岳雯、徐福伟、艾莲、陈思广、周毅、白浩、刘小波、庞惊涛等作家、文学评论家从叙事风格、艺术特点、时代意义等角度,进行了深入地剖析。

《少水鱼》是一部书写一个家族百年命运遭际的长篇小说,也是一部书写迁徙与爱情的长篇史诗。小说书写了李氏家族五代人,为创建带有荒诞色彩的新唐王国,百年间自大巴山南麓流徙到江南,再从东海荒岛沿长江远征到大巴山南麓的惊心动魄的经历,历史背景深厚。

鲁奖获得者、中国社会科学院民族文学研究所研究员刘大先认为,这是一部具有先锋气质的小说,“虽然说先锋小说已经过去了,但卢一萍是先锋之后的具有先锋气质的作家。归根结底,他是在写一个寓言,他写了一个普遍化的寓言。”

《文艺报》副总编、文学评论家岳雯从《少水鱼》中,看到了卢一萍所走出的一个极端的文学路径,“他是从一个经验的土壤之中,跳了出来,跃升了一步,他在往高处跳跃。他有一个轻盈的起跳过程。他其实已经从经验出发,但是一个离我们经验很远的、更高层面的东西。”岳雯肯定卢一萍给当代长篇小说提供了一种启发性的意义。

百花文艺出版社副社长、《小说月报》执行主编徐福伟坦言自己在长期的职业小说阅读工作的锤炼之后,对小说的审美要求明显提高了,但当他读《少水鱼》时,一切都变了,“仍然会带给我强烈的情感冲击力,仍然会不自觉地被带入小说的叙事时空中,仍然会被人物的命运所感动,仍然会被温暖的细节所触动,虽然我反复告诫自己:注意,不要被带入进去,这是圈套,要保持理性的阅读。但是在《少水鱼》面前,我对自己的告诫往往是徒劳的,我所依持的职业素养也是无效的。”

四川作家协会副主席、四川大学文新学院院长李怡表示,卢一萍所道出的是一种古老之梦的奇幻的境界,“它提醒我们,如何在洞悉人性的故事中,如何反省,如何完成灵魂的批判。”

中国评论家协会副主席李明泉将《少水鱼》定位为一个新名词,叫“析根小说”,就是分析中华文脉的根的一部作品,“我觉得这部小说它触及到了中华传统文化最深层结构中最柔软的部分,最敏感的部分,触及到了我们传统文化结构深层次的痛点。”

四川社会科学院文学研究所所长艾莲点赞卢一萍的《少水鱼》写得很真诚很耐心很细致,整体感很强,创作方法和语言修辞都很精细,“30年的功夫没有白费,基本实现了他对汉姆生《大地硕果》、福克纳《喧哗与骚动》的风格与技巧进行双重借鉴的追求。”

四川省文艺评论家协会秘书长白浩认为《少水鱼》有中国化的《百年孤独》式村镇史志想象,“从新唐国志的史志传奇到百年孤独式的村镇史之间,这巨大的跳跃充满隐喻,也充满矛盾、荒诞和解构。”白浩表示,在小说的内容跳跃、叙述跳跃中弥散着对于生存本相自我反诘的荒诞性主题,但终究写出的是一个中国式的主题、中国式生活、中国式体悟的小说。

四川大学文新学院教授周毅漫谈了对《少水鱼》的叙事策略及其审美意涵的相关看法。他认为,这个看似荒诞的、搞笑的故事其实可能有一定的文献依傍,并且很可能有现实生活中的原型;《当代文坛》编辑部主任刘小波则从小说呈现的三种面向进行了评析,表示《少水鱼》继承了卢一萍“新寓言”的创作,无论是风格、主题,还是技法,都有所延续,不过这部作品很明显是功力更深的一部,是卢一萍整个书写经历的集成之作,称其为“一场充满南方柔情的春秋大梦”;评论家,成都时代出版社副社长庞惊涛说:“家族百年的荒诞经历只是一个文学叙事的表现,其内核是呈现国人虽处困境但仍要搏击一番的奋进史。这是一部劝进书,也是一部写给弱者的勉励之书。”

卢一萍坦言,从《乡村诗篇》到《少水鱼》,改变的不仅仅是书名,更是创作思路。“相较于《乡村诗篇》中狭隘诗意的表达,《少水鱼》更能触及人类生存的本质——我们都是‘少水鱼’。在我个人的创作中,《少水鱼》对我来说,算是一次小的突破,我完成了如下的心愿:我终于写了一部纯南方气质的小说,我当年写《乡村诗篇》那部残稿,就想完成这件事;其次,我完成了自己的'新寓言'四部曲,也就是《激情王国》《我的绝代佳人》《白山》和《少水鱼》。”

迄今为止,《少水鱼》是卢一萍第一次在一个广阔的南方地域里去虚构一个真实的南方世界。