四川在线记者 肖姗姗

2月24日,大年十五,元宵节。

在成都市中心最为繁华的地段,却有一隅,以宁静雅正的方式,打开了元宵佳节。著名作家阿来如约而至,端坐阿来书房,继续开讲“唐宋诗里的巴蜀与成都”之“岑参成都诗”,上百读者慕名而至,在经典诗词和中华优秀传统文化的浸润中,度过中国春节年俗中最后一个重要节日。

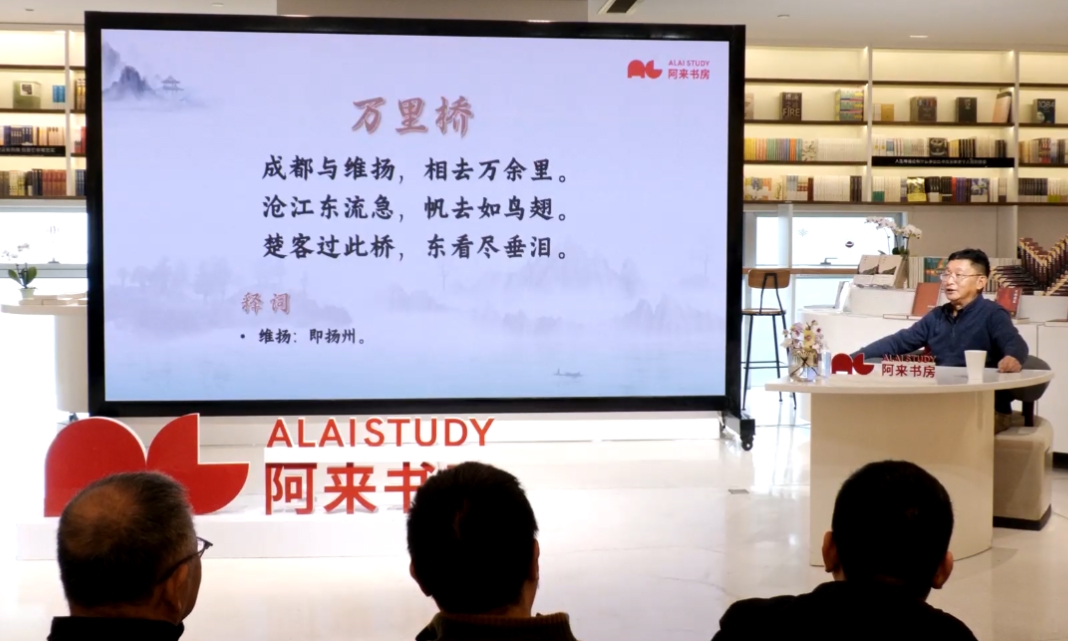

这一讲,是川观新闻、封面新闻、上行文化主办的阿来“唐宋诗中的巴蜀与成都”系列讲座“岑参蜀中诗”的第四讲,著名作家阿来将岑参的《严君平卜肆》《张仪楼》《升仙桥》《万里桥》《石犀》娓娓道来,寻迹诗词中君平街、支矶石街、张仪楼、升仙桥、万里桥等成都地标,拨开历史烟云,打捞属于这座城市的记忆。

现如今,君平街上无君平

《严君平卜肆》是一首五言诗,虽短小,但信息量大。谁是严君平?西汉时隐居成都的思想家,以卜筮和讲授易经及老子之学为生。阿来说,他其实并不姓严,因避汉明帝刘庄讳,改姓严。“成都现在都还有一条街,与严君平有关,就是君平街。岑参去走访这个地方,因为严君平当年算命摆摊就是在这里,但时隔七八百年,算命的摊肯定是找不到了,但偶尔还能在这条街上找到几个铁钱,大家都愿意相信这是严君平当年留下的。”阿来说,当年严君平隐于市井,著书立说,在郫县平乐山设馆授徒宣讲《老子》道家思想学说,并著有《老子注》二卷、《老子指归》十四卷和《易经骨髓》,使老子的道家学说更加系统化,条理化,并在哲学层面作出归纳。“而支持他讲学的,就是他平日给人算命的收入。”正是严君平的讲学,培养出了另一个成都的名人——扬雄。

这首诗中还写到“支机石”,这是什么石头呢?阿来讲杜甫诗的时候,杜甫也曾写过“支机石”,这种大石头其实是古蜀王墓前立石,与杜甫写的石笋相同。“成都现在还有条街叫‘支矶石街’,那里曾经也有这样的大石头。”阿来表示,在《太平御览》中有这样的描述:“昔有一人寻河源,见妇人浣纱,以问之,曰,此天河也。乃与一石而归,问严君平。云,此织女支机石也。”也是说严君平认为,这是天上织女织机下垫着的石头。

张仪楼不复存,大概就在通惠门

岑参又去《张仪楼》。第三讲时,岑参《陪狄员外早秋登府西楼,因呈院中诸公》中就有提及“张仪楼”。张仪,战国时魏国人,以连横之术游说诸国,入秦后因功为相。与司马错伐蜀,于公元316年打败蜀王开明氏,灭蜀,同时灭苴与巴两国,建立巴蜀二郡。“大概就在现在的通惠门一代,成都老城的西门,曾经有这样一座楼,张仪楼,是为纪念张仪建立成都。”阿来用唐代李吉甫撰《元和郡县图志》来复原了这座如今已经不存在的楼,“初仪筑城,屡颓不立。忽有大龟周行旋走,巫言依龟行处筑之,遂得竖立。城西南楼百有余尺,名张仪楼。临山瞰江,蜀中近望之佳处也。”

说到张仪,阿来还说,这个人就是鬼谷子的学生,还分享了一个更有趣的传说,“张仪刚刚建成都城的时候,城墙修好了又倒,修好了又倒,如此反复,后来就从下面挖出来一个乌龟,乌龟在地上爬出来一个轮廓,然后就按照这个轮廓来修城墙,所以成都的城墙不是一个规整的四方形,而是一个龟形,所以成都最早不叫蓉城,叫龟城。后来到了花蕊夫人时,城墙遍种芙蓉花,才叫蓉城。同时,丝织业也发达,又唤锦城。”阿来直言,成都的名字越来越好听,跟生产力的发达和人们的审美发展大有关系。

升仙桥就是驷马桥,相如文君惜别了

《升仙桥》,岑参去过的升仙桥,阿来说现已无存,不过按照地理位置来确定,就是如今的驷马桥一代。《华阳国志》里记载:“城北十里有升仙桥,送客观。司马相如初入长安,题其门曰,不乘驷马车,不从汝下过也。”清陈祥裔《蜀都碎事》也说:“升仙桥在成都北门外…..今桥边勒石曰驷马桥。”

“司马相如赴长安求取功名,途经升仙桥时,在道旁的茅草客栈里同结婚三年的卓文君依依惜别。他奋笔在桥廊上大书立誓:‘不乘赤车驷马,不过汝下也!’后来他功成名就,果然乘着驷马高车衣锦还乡,兑现了自己的豪言壮语,升仙桥就改名驷马桥了。岑参为此写下《升仙桥》。”说到司马相如、卓文君广为人知的爱情故事,阿来的讲解妙趣横生,比如司马相如琴挑卓文君,原是去卓家“蹭饭”;卓文君家很有钱,是因为“家中有矿”,有铁矿……逗乐全场。

万里桥还是万里桥,石犀已成镇馆之宝

下一站,《万里桥》。万里桥,成都至今还有这个地方。而这座桥,与三国的典故有关。三国时,蜀汉丞相诸葛亮曾在此设宴送费祎出使东吴,费祎叹曰:“万里之行,始于此桥。”该桥由此得名。

再去看《石犀》,“杜甫也曾写过《石犀行》,但他批判迷信。”阿来说,这个石犀一共有五个,《华阳国志·蜀志》:“李冰作石犀五头以厌水精,穿石犀溪于江南。命曰犀牛里。后转置犀牛二头,一头在府中市桥门,今所谓石牛门是也。一头沉之于渊。”虽然民间传说这是镇水神兽,但阿来认为,李冰在使用石犀治水时是讲科学的。如今,有一头石犀存于成都博物馆中,凭借3.3米的身长、1.2米的身宽、1.7米的身高,以及约8.5吨的体重,成为成都博物馆体积最大、重量最重的“镇馆之宝”。这件出土于2012年的石犀,是迄今为止中国西南地区发现的形制最大、时间最早的圆雕石刻文物。

从边塞到成都,岑参开“简古”诗风

到今天,“岑参成都诗”,阿来已经讲了四讲。岑参入蜀前的边塞诗、入蜀后的记游诗,每一首都很经典。但很明显,岑参前后的诗风发生了很大的变化。

阿来表示:”岑参入蜀后的诗歌,外在是从诗艺方面探索简古淡泊的写法,内在则是时代精神趋于萎顿的反映,雄强时倾诉欲望强烈,浓墨重彩。而此时帝国夕阳残照,个人生命也看到尽头,正所谓‘欲说还休,欲说还休’。”阿来直言,岑参入蜀,多写五言六句,很朴素的表达,“我一直在想,他为什么要用这么简单的写法?复杂的他是能写的,他前面那些边塞诗,歌行体,多么豪迈,多么复杂,但为什么一到了这儿,就变得这么淡泊,几乎是用当时的大白话写出来的。”

为什么?阿来如此剖析。“因为他书写的对象变了,他去武侯祠、文翁石室、琴台路、草玄台……这些都是古代的东西。我们现在去想象古代,是不是也会觉得那时更朴素,更本质一点?所以岑参有了这样的写法,简单里面突出了一种时间的痕迹,称之为‘古’,‘简古’。”

后来,岑参沿着这种“简古”的写法一路发展下去,中唐以后很多人发扬了他这个风格,甚至比他写得更好了。“比如韦应物、孟郊、贾岛……”阿来认为,边塞诗不是岑参的全部,随着时代精神的变化,盛唐诗歌的大幕确实已经落下了。