四川在线记者 张斌

日前,由中国考古学会旧石器专业委员会、四川省考古学会主办的皮洛遗址暨更新世亚欧大陆古人类迁徙扩散国际学术研讨会在川召开。来自国内外旧石器考古、新石器考古、古环境研究、年代学研究等领域的近百位专家学者,走进位于甘孜州的皮洛、资阳的濛溪河、遂宁的桃花河等代表性旧石器时代遗址展开考察,并就四川旧石器考古相关工作展开学术交流、讨论并给出工作建议。

本次重要的国际学术会议在四川举办,学者们围绕哪些重要话题展开讨论,关于四川旧石器考古还有哪些宝贵的意见建议?

200多处旧石器遗址:打开了认识早期人类生活的一扇窗

从青藏高原东部的皮洛遗址到四川盆地的资阳濛溪河遗址、遂宁桃花河遗址,近年来,四川已发现旧石器点位200余处,覆盖了全省14个市州,在成都平原、川西高原、川南川北均有发现,证明至迟在20多万年以来,四川境内的多个区域已有人群迁徙并频繁互动。

从高原到浅丘,看到四川如此广泛的旧石器考古遗存,希腊的尼娜·格兰尼度教授感慨,“没想到在四川,人类活动范围那么广,文化遗存如此丰富,这将为我们更深入地认识人类活动提供丰富素材。”发出如此感慨的不止尼娜·格兰尼度一人,与会期间不少专家学者对于近年来四川旧石器考古取得如此骄人的成绩点赞。

专家学者在遂宁桃花河遗址陈列室考察 。

国际博协亚太联盟名誉主席、韩国东亚考古研究所所长裴基同教授认为,无论是皮洛遗址、濛溪河遗址、桃花河遗址都具有重要的研究价值,为我们打开了认识早期人类生活的一扇新窗户,对人类如何有效利用本地资源以及如何克服环境障碍极具研究意义。

短短几年时间,接连不断的旧石器遗址在四川发现,这一现象令不少国内考古学家兴奋。四川大学考古文博学院院长、教授吕红亮表示,这些重要的旧石器遗址发现,不仅仅对于四川的史前史的理解乃至整个东亚旧石器时代人类活动都具有重要意义。“三个极具代表的遗址,年代跨度长,可以把四川盆地人类活动从高地到低地串联起来。”

在极端环境下,远古人类如何生存繁衍和演进?更新世亚欧大陆古人类曾经如何迁徙扩散?涉及长时段、多学科的发掘研究。围绕川内旧石器遗址的整体发掘及保护,吕红亮还建议,应该制定精细化的发掘计划,建立跨学科、跨地域的学术合作。

经过实地调查研究,在古环境与古气候领域深耕的中国科学院地质与地球物理研究所研究员吕厚远与吴乃琴认为,古人类依赖环境、依赖气候,应该加强古地质、古气候、年代研究。“皮洛遗址、濛溪河遗址、桃花河遗址时间跨度长、环境气候变化大,应该研究清楚古人类生存背景。”吴乃琴举例,如,皮洛遗址地层发育程度更强,应该加强年代和地层研究,研究清楚古人类到底是在冰期还是暖期在此生存,濛溪河遗址的那些动植物化石为何能相对完整保存。“总之,要加强遗址的环境指标分析。”

学者建议:深入挖掘遗址内涵,讲好古人类故事

位于四川射洪市的桃花河遗址发现于2022年6月,目前已发现大量石制品以及少量动物化石,并发现石器加工场所和其他罕见的、特征明显的早期复杂遗迹。桃花河遗址对了解早期人类社会组织、技术应用等,提供了珍贵的考古材料。

“距今20万年左右是人类演化史上非常关键的一个时期,这个时期的地球生活着尼安德特人、早期现代人等不同人群,桃花河遗址就出现在这时期。”山东大学考古学院教授王伟表示,桃花河遗址展现了一种独特的大石片制作风格,为东亚人群石器制作提供了一个非常独特的案例,在人类演化史上具有重要价值。

长期关注南方旧石器考古的北京大学考古文博学院教授王幼平表示,同已经发现的南方旧石器考古遗址相比,桃花河遗址具有遗迹平面分布石器数量多、密度大、重型刮削器集中等特点,“无论从整体的遗迹功能分布来看,还是遗址间的空间分布来看,桃花河遗址为我们构建了一个较长时段的人类活动的具体场景。”

山西省考古研究院研究员王益人也对桃花河遗址的大型石片,重型刮削器这种打制技术留下了很深刻印象。他建议,要从埋藏环境、生态环境与石器类型他们之间的共生关系角度深入探讨。

中国考古学会理事长,中国社会科学院学部委员、考古研究所所长陈星灿在总结发言中表示,目前,以桃花河遗址等为代表的四川旧石器遗址考古已取得阶段性成果,还需要更精细化发掘,更科学的保护。“不管是皮洛、濛溪河遗址,还是桃花河遗址,都是世界级的发现,其中许多发现都是过去不能想象的。建议更精细的发掘,让更多团队的科学家参与进来,以取得更大的成果。同时,要加大力度保护好利用好这些遗址。”

如何复原古人类生活情景,讲好四川古人类故事是不少学者的关注点。北京大学城市与环境学院教授张家富就表示:“这个故事不仅包含人类使用技术的故事,也包括环境演化、人与自然关系的故事。”

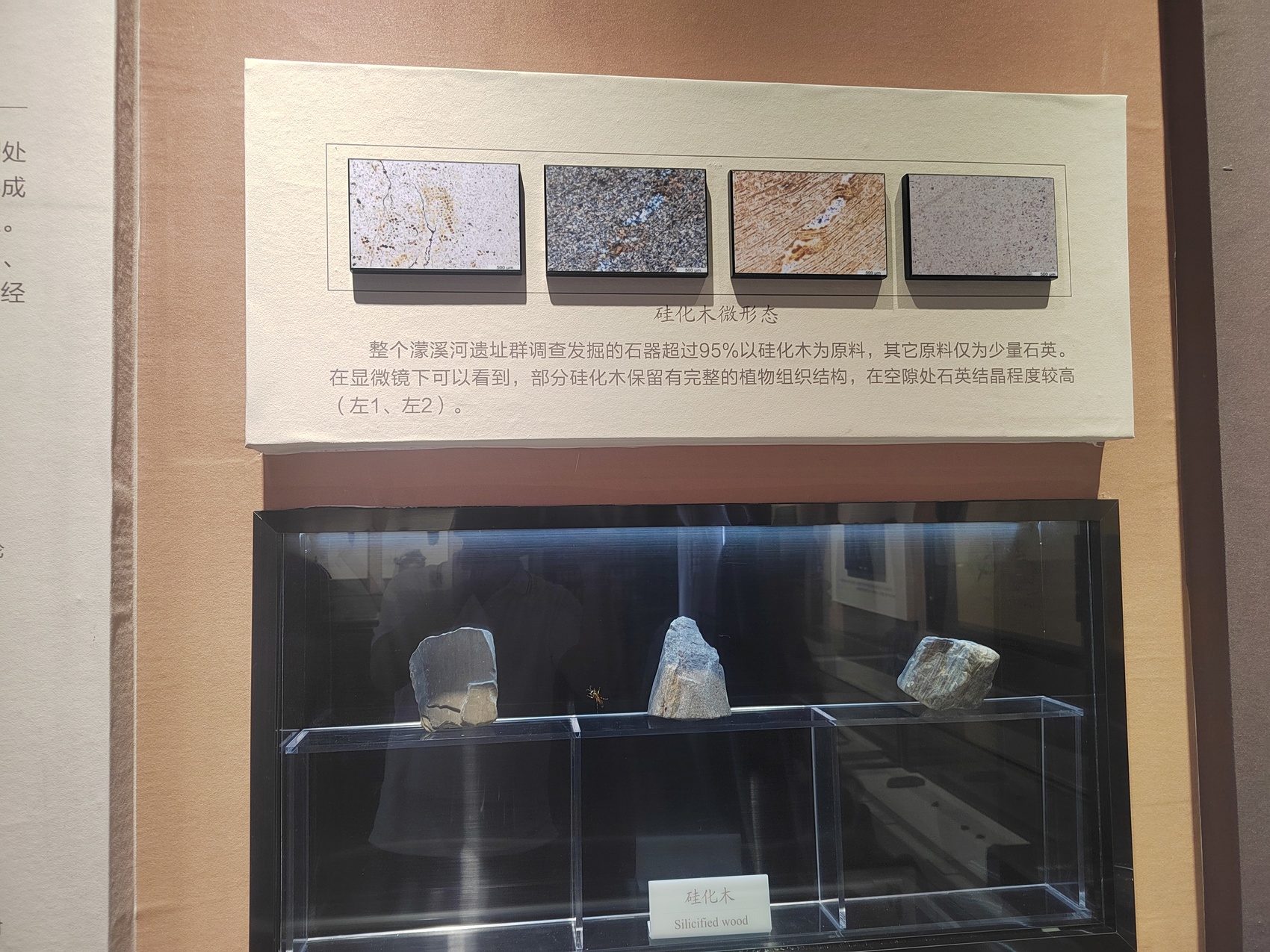

资阳濛溪河“微型博物馆”一角

对于如何讲好川内旧石器考古遗址故事?各重要遗址点已经行动。今年,由四川省文物考古研究院与资阳市博物馆联合打造的资阳濛溪河遗址微型“博物馆”已经正式亮相,遂宁桃花河遗址现场也布置了小型陈列室。两个旧石器遗址发掘地以类似于博物馆展陈的方式展示遗址的考古发掘成果,向公众展示遗址重要意义。

中国科学院古脊椎动物与人类研究所研究员高星表示,虽然微型“博物馆”、陈列室的面积不大,但是内容很全面,能够在遗址现场反映历史和核心文化价值。“我希望以后能够建设更多这样的设施,让更多人能更快感受到旧石器遗址的文化价值。