李明泉

如何以文学笔法创造性地再现考古事件?如何把地方历史与考古知识巧妙地结合起来?如何通过塑造人物生动讲述考古故事?这不仅是考古界需要创新科普的话题,也是广大读者了解重大考古发现背后秘密的“审美期待”。

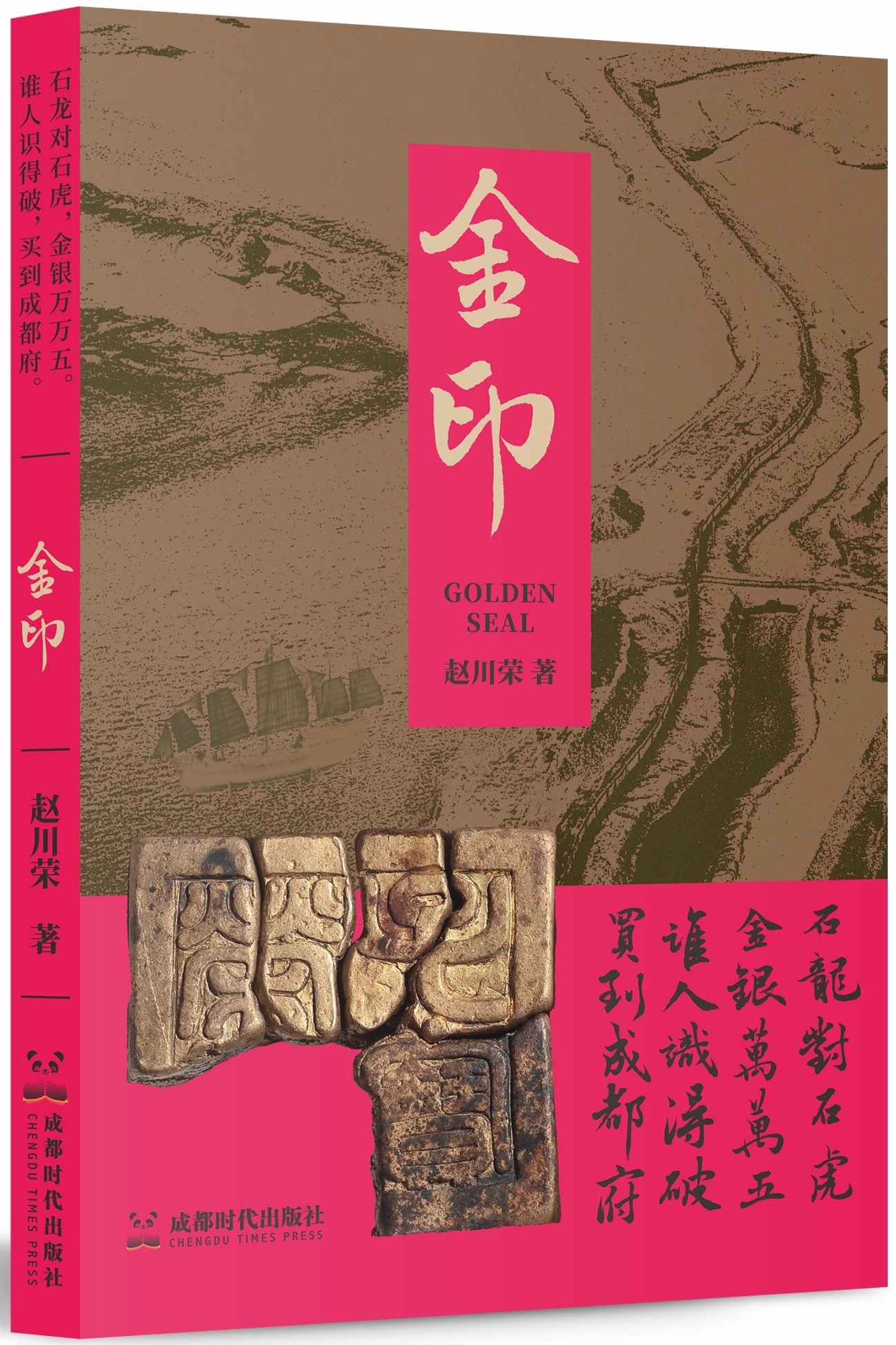

最近,读到资深文物人、文物专家、诗人赵川荣的长篇小说《金印》,很是欣慰。他以扎实的专业知识和丰富的专业背景,将现实生活转变为文学世界,以跌宕起伏的结构和细腻有趣的文笔,描述了曾被评为“2017全国考古十大新发现”的江囗沉银的鲜为人知的历史往事、文物盗卖、考古发掘、人物传奇等故事,让历史回到过往现场,使事件有了来龙去脉,塑造了考古学家吴铭及其师傅乔万富、国家考古部门副处长郭季军、文物专家张昌永、青年考古专家沈江岩、上海古董商人卿显俊等人物,为当代小说人物画廊增添了为数不多的文物人形象。

随着人物活动的轨迹和故事徐徐展开,作者勾画了一幅波澜壮阔的时代画卷,开启了用文学形式解读巴蜀文化的新途径。

透过考古重返历史现场

考古题材牵涉到文物本身所传递的历史信息,作家需要表现考古工作者透过文物的蛛丝马迹甄别历史真伪,厘清背后的复杂逻辑,读懂文物包裹着的密码,利用各种工具和手段复活历史生活现场,让世人能够感知鲜活的过往岁月与沧桑巨变。另一方面,作家还要写出文物发掘发现、保护研究等场景,以展现文物、考古工作者特殊的职业操守和风采。这两个方面的再现式书写,考验着作家的专业经验和想象能力。赵川荣具备求实和诗化、理性和感性相融的性格,驾驭考古题材颇能得心应手。

从张献忠为何宝藏沉船来探究,作者根据明清史的记载,讲述了明末张献忠起义自称“八大王”、再度起义称“西王”,在成都建立“大西国”,后被杨展部打败的故事。

小说反复讲述张献忠的虎纽金印“大西王印”的来历,以金印折射这段史实。小说写道,“一六六四年,那个注定充满传奇的秋天”,张献忠自万历五年(1621年)起兵,转战南北,一直在流动作战,养成了狡诈多变的性格。在韬略与阴谋、勇猛与谨慎、残暴与善良间徘徊。从陕北打到河南、安徽、江西、广西、贵州、四川等。在凤阳掘了朱家的祖坟,烧了朱家的祖庙,气得崇祯皇帝发誓消灭张献忠,用张献忠的人头祭祀祖宗。李自成准备在北京登基,建立大顺政权,也不敢怠慢这位兄弟。为拉拢张献忠,名义上是“赐”,实际是送了一枚重达7775.8克的虎纽金印“大西王印”,言下之意,“西部就归你管了”。

小说通过描写张献忠与下属孙望的对话,反映了当时局势的变化。

张献忠说:“我们从陕西打过来,从广元入川,把蜀王的军队彻底打垮,蜀王夫妇跳井自尽。这几年,我大西王与老百姓一起休生养息,革新吏制,减免税赋,让百姓安居乐业。”孙望说:“是的,陛下。您还在梓橦的七曲山大庙塑了一尊像,与关老爷坐在一起,老百姓喜欢您呢!”张献忠叹了一口气,说:“现在不一样了,李自成和他的部下怎么能这样搞。明明知道陈园园是清军镇守山海关将领吴三桂的爱妾,把吴三桂稳住,守住山海关,避免清军入关,再作长远打算。这个刘宗敏硬是不听招呼,把陈园园霸占了,逼得吴三桂打开关门,放清兵入关。唉,这陈园园是吴三桂的心头肉啊,怎么动得?!”

这种叙述比史书生动有意思,读者可以感知事件变化的原因。李自成、张献忠的农民起义,是中国历史上一次改朝换代的农民起义。统治者的无能,老百姓的不幸,起义军的残暴,给社会带来沉重打击,这在今天都是值得思考的历史问题。

小说始终在时空腾挪、叙事切换中强调虎纽金印与张献忠的内在关联,这既若隐若现地串连起金印的极其珍贵性,又使叙事有了多处留白的空间,勾起读者探宝好奇的欲望。

国家文物局批准“江口沉银”五年发掘计划后,确定在老虎滩挖掘。为什么选择这里发掘?小说以考古人沈江岩的话说:“府河和南河,在九眼桥下游汇合,流到江口。岷江另一部分进入外江的江水,经过双流的养马河流到这里,与锦江交汇。岷江到这里依然江水湍急,而锦江的水还是缓缓而行,两股水在这里交汇,表面上江水波澜不惊,其实水面下全是从上游冲下来的鹅卵石,暗潮涌动,非常危险,当地老百姓都叫老虎滩。”“史书记载,当年张献忠在这里中了杨展的埋伏,打得昏天黑地,最后杀出一条血路,落荒而逃,暂时捡了一条性命。不久在西充凤凰山中了清军鳌拜的暗箭,很快毙命,一代枭雄,命丧黄泉。大西政权府库的金银财宝,从此也就销声匿迹。”

小说反复咏叹“石牛对石鼓,金银万万五。谁人识得破,买到成都府”这首流传于成都的民谣。当发现3枚虎纽印章后,吴铭没想到金印这么重,一只手拿不动。因为这3枚印章是李自成送给张献忠的,光金子都好几十斤。张献忠贪财,笑纳了3枚虎纽金印。沈江岩说:“张献忠的御玺都丢了,咋个不失败嘛。”吴铭说:“这真是天意啊。如果一个暴君统治天下,天下还会太平吗?”

小说最后以编年体形式,通过《江口沉银遗址发掘总日记》,翔实介绍了江口沉银发掘的过程,增强了小说的可读性。

查寻古董凸显文物价值

江口沉银的发掘以及寻找虎纽金印的过程,考量着考古工作者的专业素养。小说把古董市场流传和寻找虎纽金印的真伪甄别,作为一条明线贯穿全书。通过吴铭的成长经历,引申出发生在巴蜀大地上的文物交易鉴定故事和许多专业知识,既衬映吴铭等文物工作者如何在真伪历练中一步步走向精细科学的专业领域,又讲述了四川、重庆、上海、北京和日本等地的文物案例,大大延展了小说的叙事空间。

同时,通过文物专业知识的精到介绍,丰富了读者对文物的认知,满足了大家对神秘考古学的猎奇欲望。在这个意义上,赵川荣的这部小说具有文物科普性质,是巴蜀历史文化主要点位的通俗生动的介绍。

大家熟悉的成都武侯祠,却有鲜为人知的故事。武侯祠是中国现存唯一君臣合祀祠庙和世界影响最大的三国遗迹博物馆。刘备归葬惠陵,1672年经大规模整修,形成今日的建筑格局。与武侯祠一墙之隔的南郊公园建于1943年,原为刘湘墓园。

2022年6月,武侯祠在进行原状陈列提升工程时,发现诸葛亮殿北墙木框有磨蚀现象,对其进行更换,被封在墙体内的碑刻露了一个角。专业机构对墙体进行扫描,发现15块碑。碑刻年代最早的为1672年(清康熙十一年),最晚为1821年(清道光元年),全部碑刻时间前后跨度150年。

碑文内容多样,含当时蜀地主政官员题记、乾隆朝状元书《出师表》、武侯祠祭祀活动记录、文人墨客访谒留下的书画作品等。正如其中一通碑《再捐祭产碑记》所言“忠义垂诸天壤,德泽感于人心”,凝练着中华优秀传统文化仁义礼智信、温良恭俭让的核心品质。

武侯祠经过历代多次修缮,一些碑刻艺术精品被前人出于保护目的藏在墙体中。当时蜀地战火甫定、百废待兴、人心思安,以重修武侯祠为契机,凝聚共同价值,唤醒谋善图强的意志。“胸中宇宙自然景,眼底江山不尽诗”,尺方一碑,足见天府文化乐观包容、心怀天下的家国情怀。在武侯祠建祠1800周年和建筑格局奠定350周年之际,发现碑刻意义深远。

徐悲鸿名画《巴人汲水图》创下中国绘画拍卖成交世界纪录,成交额超过1.713亿元。小说讲述了这幅画的创作过程和流传过程。

《巴人汲水图》融合中西技法,将四川人民传统舀水、让路、登高和山石梅竹的宏大场面,表现得淋漓尽致。画家题诗:“忍看巴人惯挑担,汲登百丈路迢迢。盘中粒粒皆辛苦,辛苦还添血汗熬。”起到画龙点睛的作用。此画完成后,1938年在香港展出时,即被誉为“五百年来罕见之作”。徐悲鸿对此画亦十分满意,香港展出归来,又按原稿重新绘制一幅,画到站立在让路石上穿长袍青年的头部时,竟然绘上了自画像。落款:“二十七年晚秋,入蜀即写沙坪坝所见。”画家把个人、民族、时代、艺术紧密地结合在一起,具有特别强烈的感染力和艺术冲击力。

这幅杰作能流传世上,却是喜欢逛旧货市场的余良在1949年随部队到重庆,用毛呢大衣换取120万元现金买下的。他几十年来一直深藏不露,把画保存下来。后来,此画几易其手,几经辗转,直到拍出天价。小说把拍卖过程描写得生动有趣。

《巴人汲水图》的故事表面看与江口沉银没有直接关联,但故事所讲的文物流传和保护过程及其与文物永不褪色的历史价值,却与寻找和保护虎纽金印的文物信息一脉相承。

小说叙述吴铭到北京接受专业培训,在参观故宫博物院展览时,看到一枚一枚印章放在展柜里。印章的纽丰富多样,有龟纽、骆驼纽、辟邪纽、庭纽、环纽等,印章上的字体有大篆、小篆、楷书,还有鱼鸟篆和八思巴文。

特别是一组青铜印章,印文刻的不是文字,而是各种符号,这就是巴蜀印章。小说通过吴铭之口说:“巴蜀印章主要出土自巴蜀地区。秦灭巴蜀,统一中国前,四川在先秦时期主要有巴和蜀两个国家。巴的势力范围在以重庆为中心的川东地区,包括达县、巴中,还有陕西的汉中等。蜀的势力范围主要在成都平原。巴蜀印章主要在这一地区的墓葬中出土。时代是春秋到战国。有动物、自然现象、人体刻画等符号。有的是单独一种图案,也有几个图案组成复合图案。”

吴铭指着前面几枚印章说:“左边的两枚印章,一个是手心纹,一个是虎纹。旁边的那枚印章由几个图案组成,有虎纹、蛇纹、手心纹、中间还有一个人一样的纹饰,这个就比较复杂了。”

郭季军问:“知道什么意思吗?”吴铭答道:“不知道。从文字来讲,形音义是结合统一的。对巴蜀印章的符号,我们只能看见它的形,不知道它的读音,也不了解表达的什么意思。王家佑、童恩正等搞巴蜀文化研究的前辈,把这种图案命名为‘巴蜀图语’。”

张杨接着说:“从结绳记事,到文字的出现,也就是传说中的仓颉造字,到印章的使用,都是形音义的结合,巴蜀印章上的图语,只是我们现代人不认识而已。那个时候,应该是与其他印章一样,都是形音义的结合体。只是年代久远,我们不认识罢了。”

小说借人物对话,巧妙地介绍了“巴蜀图语”的历史文化意义和至今难以破解的神秘符号,使小说的科普性质有了扎实的文物依据。

追述经历塑造人物形象

文物界的人物形象如何描写?行业性、专业性人物的塑造一方面不能脱离人物身份的特定职业范围,在职业领域凸显其性格个性;另一方面又得让普通读者看得懂人物的专业背景和活动事项,激发起对隔界专业的好奇心。但作为小说创作,最终还是以塑造人物、刻画性格、描写细节为旨归。

赵川荣的小说虽然在叙事结构和文学语言上略显实诚了些,实打实地讲述故事,空灵感不足,但在人物描写方面却下了很大功夫,塑造的人物鲜活而具陌生感。这是这部小说成功的地方。

古董商乔万富是吴铭的师傅,有着丰富而独到的文物鉴别能力。上世纪40年代,乔万富凭借一身过硬的本事走南闯北,赚了不少钱,过的是花天酒地的生活。临到新中国成立的时候,钱花光了。现在虽然年龄大了,但他炯炯有神的眼光,棱角分明的长相,依然保存着年轻时候的风流倜傥。

一次,他听说张献忠的“大西王印”将在甜城出现,就带到吴铭去内江收购文物。可两个多礼拜过去了,不要说“大西王印”影子都没有,其他好一点的东西都难得看见。

这天,曾与乔万富在一起做古董生意的李金远,带来翡翠做的用篆书刻的“大西王印”印章。这枚印章水头、质地、颜色都很正,吴铭以为终于找到传说中的张献忠文物了。可乔万富只看了一眼印章,面无表情地说:“不买这东西,就值一包烟钱。”

“看出名堂没有?”乔万富问吴铭。吴铭没有答话,揉了揉眼睛,又凑近灯光,在印章光华的表皮下面,有很小很小的气泡,这些气泡比盐粒还小,不仔细看很难发现。“印章是假的!”原来,这枚印章不是玉做的,是烧料子,也就是玻璃做的,才有气泡。翡翠是矿石,石头里不可能长出气泡。这是区别真假翡翠的重要依据。

乔万富继续说:“材料是假的是一个方面。另外,官印一般是楷书刻写,不会用篆书,一目了然,要让大家都认识。而这枚印章用的是花篆,就有问题了。”乔万富对李金远说:“你赶紧回去,把东西退给人家。”李金顺悻悻地说:“今天是交学费了。”

小说把乔万富鉴别文物的经验描写得跃然纸上,生动有趣,也长知识。

小说借寻找“大西王印”与江口沉银的关系,通过乔万富摆的龙门阵,讲李自成继承帅旗,不改闯王称号,与张献忠继续联合作战。洛阳之战因分赃不平,张献忠与李自成分道扬镳。

乔万富说:“张献忠作为一代枭雄,称帝后,铸有一枚黄金‘大西王印’,以便发号施令,调兵遣将。从有限的文献上,我们可以看到这枚印章,重量接近17斤,换算成现在的计量单位,约7775.8克。作为农民起义将领,张献忠和他的部队,一直都在流动作战,走一路,抢一路。只有这样,才能保证各种支出。除了这枚‘大西王印’,还有几枚同样的印章。陪伴‘大西王印’的,应该还有许多其他的宝藏。你们想,张献忠身边还有军师、谋士等一批高人,与他一起东征西战,帮他出主意,想办法,埋藏这些秘密。所以,找到这枚虎纽金印,就找到了打开宝藏的钥匙,其他的问题就迎刃而解。”

可就是这样一位师傅,也有翻船吃哑巴亏的经历。

那是新中国成立前,乔万富去重庆。在合江,年轻时的乔万富高高的个子,穿着一袭缎面长袍,外面面套了一件褐色锦缎背心,在熙熙攘攘的人群中东看看西瞧瞧。仿佛是在寻找什么,又好像没有确定的目标。他每到一处都有坐茶馆、逛当铺的习惯,希望碰碰运气,能捡点漏。

乔万富准备离开当铺时,无意间看见墙角处有几个带着黄泥巴的箩筐,以58个银元成交,买下梅瓶、香炉、文房以及碗盘等宋代古董。隆兴号老板饶清远建议,在重庆找不到买家,到上海去找你师父卿显俊帮忙卖个大价钱。

乔万富带着几只大皮箱,坐了近一个星期的轮船到了上海。卿显俊派人将乔万富接到怀古堂,安排在百乐门,为乔万富接风,吩咐账房拿500个大洋送到乔万富手上,请来美女陪他喝酒跳舞,特别是玛丽小姐,与他边跳边有了暧昧。

宴会结束后,卿显德又拿了500个大洋给乔万富:“这几天你就慢慢耍,人头地皮你都熟悉了。这个钱你先用到,不够来找我。”乔万富让玛丽带着他到上海到处转古玩店、大剧院,看吴昌硕的展览、梅兰芳唱的京剧……在上海滩快活了不少日子。

就在乔万富逍遥自在的时候,卿显俊可没有闲着。这一大堆龙泉驿的瓷器,谁见了都眼馋,少说也得值好几万两银子。卿显德一时半会是拿不出这么多钱的,怎么回复乔万富呢?

乔万富在上海耍了快一个月,觉得该回去了。卿显俊在豫园设宴送行。眼见饭局就要结束了,卿显德一字不提那几百多瓷器的事情,乔万富问了一句:“师傅,放您铺子上的那批瓷器您看过没有?要不要把账结一下?”卿显德诧异地答道:“瓷器,啥子瓷器?”听卿显俊这么一说,一桌子人都有点意外。

乔万富一听这话,有点慌了,赶紧说:“就是来的时候,我从重庆带来几个箱子里面装的瓷器。”“不对哦,万富,你这几天耍得是不是没钱用了。没得钱用就说一声,我们俩师徒之间,有没有东西都是一回事,不要不好意思开口。”

就在乔万富还想解释的时候,卿显俊对账房老谢说:“老谢,再去给乔师兄拿1000个大洋。过两天他就要回去了,作为盘缠,路上开销大。”乔万富心想:“糟了。这回被师傅烧了,又没有写一张条子。”乔万富一脸苦笑,说:“好的。谢谢师傅。”

第二天,乔万富离开上海回去了。这777件瓷器,也就没有了下文。有的人说东西去了香港,有的人说在大英博物馆看见过这些东西。后来,苏州建了一家圆珠笔厂,最大的股东姓卿,不知道与这批东西有没有关系。

小说把古董商卿显俊的设局、狡诈、蒙骗写得不露声色又惊心动魄,颇具传奇意味。

小说着力刻画的人物是吴铭,塑造了一位不断学习上进、专注文物考古、业务精通又立志守护历史文化的形象。透过吴铭成长的过程,带出对巴蜀文化、江口沉银、古迹文史、破获盗墓、鉴别文物等众多史实和案例,把人物置于特定环境中凸显特定人物性格。

如描写吴铭鉴别文物的精细。

一次,公安局的同志来到吴铭的办公室,说破了一个大案,前几天抓了几个盗墓者,他们交代在岷江老虎滩挖到几个银翘宝,上面还有文字,据说是张献忠的东西。

为慎重起见,吴铭专门请了王涛、孙宾两位专家。吴铭观察“银翘宝”上面刻的“大西府库”几个字十分粗糙,银锭的颜色也灰不溜秋的,含杂质较重,还没有平常见到的普通老百姓戴的银首饰,或者其他的银制品精美,怎么可能是“大西府库”的东西呢?

如表现吴铭对文物和人的生命负责。

有一次,铁路公安处带来几件东西需要鉴定。对嫌疑人羁押不能超过24小时,眼看时间就要到了,如果拿不到鉴定结论,公安就只有放人。

几位专家认为,一件是汉代的长信宫灯,一件是战国的戳银提樑壶。大家被这两件文物所震撼,认为是不可多得的文物,能定一级文物。趁大家都在忙的时候,吴铭再次拿起长信宫灯和提樑壶反复把玩,心想这两个家伙盗卖一级文物,刑法条律很明确,可以判死刑,何况是两件一级文物,最少也是无期徒刑。

想想两人还年轻,上有老小下有小,可法律无情。吴铭有点感叹,舍不得手上的东西。再次拿起提樑壶,走到窗前,用放大镜观察嵌银丝的接口,有一点脱落,银丝冒了点头出来。吴铭想再看清楚一点,从工具箱里拿出镊子,轻轻把出头的银丝往外拨了一下,发现银丝有黑色的斑点。

“银丝上面怎么有斑点?”好奇心让吴铭把银丝小心翼翼地多拉了一些出来,生怕把文物损坏了,“怎么又有红色的斑点?”吴铭有点怀疑,是不是眼睛看花了。他决定要把问题弄明白,把银丝又拉出一长节,用放大镜凑近一看。这银丝这么眼熟,好像是可口可乐黑红相间的纹饰。再仔细一看,银丝是用可口可乐罐的铝皮,剪成丝做成的,东西是假的!

大家倒吸一口冷气,差点弄出人命。庆幸的是及时发现问题,鉴定结论书还没有签完名,没有造成严重后果。吴铭对小赵说:“把这份鉴定结论书收回去存档,当反面教材,大家都要吸取教训。小赵,另外写一份鉴定结论书,时代就写现代。”

如果没有把玩的习惯,没有细致观察、精益求精的精神,没有负责的高度自觉,两个活生生的人就会蒙冤一辈子。这就是吴铭作为文物人的品质和令人崇敬的形象。

小说结尾写道:“‘有个好朋友告诉我,江湖上传言,只要吴铭说这个东西他没有见过,八九不离十都是假的。’吴铭端起茶杯,笑了笑,抿了一口茶,没有回答。”

读毕,我以为赵川荣在小说创作上不仅拓宽了艺术书写领域,给人耳目一新之感,而且丰富了当代文学画廊的内容,让鲜活的文物人和故事,走进了大众阅读的视野。通过人物和故事,展示了巴蜀文化的魅力。

(《金印》,赵川荣著,成都时代出版社,2024年12月)

作者简介

李明泉,中国文联全委会委员、中国文艺评论家协会副主席、 四川省社科院二级研究员。