徐良

《阿来讲杜甫成都诗》,表面上是阿来对杜甫客居成都期间创作的200多首诗歌的解读,实质上是一次古今两位文人跨越千年的灵魂相遇。长期身处困境的杜甫,一直不放弃对美的追求,唯向美而诗;一位曾经的诗人,当下的著名作家,爱诗、爱杜甫、爱家乡的阿来,因为对美的崇尚,给我们带来一场以诗为名却包罗万象的文化盛宴。历史悠久的成都,因为诗歌,因为杜甫和阿来,也向世人彰示了极具东方特色的中华文化的尚美本质。

《阿来讲杜甫成都诗》不仅仅限于诗歌,而是跨越上下几千年时空,涵盖了自然、地理、历史、人文、哲学、艺术等多个领域。阿来选择这个课题,不仅是遵从发自内心的文化使命,亦是崇尚美、追求美、歌颂美的一次极其重要的文化远征。

子美,杜甫的字,直接体现了杜甫对美的追求,具有深刻的文化意义。在艺术美的追求上,正如他的诗句:“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。”这个很好理解。再看其内心,从记录建造草堂全过程的《卜居》到《堂成》一组诗,杜甫“一岁四行役”。颠沛流离刚到成都,其窘迫可想而知,但杜甫却向很多官员要树要花要竹要盆景,还要烧瓷。

阿来明白:“若是现代人遇上他这样的经济处境,可能就会抛弃对美的追求,仅考虑生存的问题。但杜甫了不得的是,只要还有一丝可能,他就不会放弃追求美好。”

安居成都后,“杜甫从初来成都的讶异变为沉溺于欣赏,开始享受这里的气候,开始在这种气候下细细观察。”杜甫写了大量的江和雨,锲而不舍,终得经典《春夜喜雨》。“杜甫的悲凉在于一个性情疏懒的人要频繁进城,为了一家人的生计开展各种应酬。幸好可以写诗,《出郭》又《西郊》,用审美的方式平复自己。”在阿来眼中,一生向美而诗的杜甫,也因美而自救。

现在,依然有很多人误解杜甫,一家人生计如此艰难,为什么还要写诗,还四处“化缘”?阿来更从文化、从古代士人的精神层面,以司马迁为例,帮我们找到了更本质的答案:“杜甫正是也意识到了中国士人应该承担的责任,才会写出诗史、成为诗圣。”

阿来带我们“看到那个时代士人的追求,设身处地,理解并同情杜甫的处境,他的志向,他的选择,而不是用今天的标准,对他求全责备”。对当时来说,士人们自承的责任和义务——奉儒守官,“是基于一种誓言和信仰。”阿来告诉世人:杜甫之美,更在于信仰。

阿来深爱杜甫,也深解杜甫一生不放弃对美的追求、向美而诗的原因。第一就是杜甫坚守信仰;第二就是其深刻的现实主义情怀和永远的人民立场。“在同样的情况下,王维会醉心于佛教,不问世事;李白会去求道,也是逃避,以求从痛苦中得到解脱。”“现实主义精神,就是直面现实,再残酷黑暗也绝不逃避。杜甫诗歌就是这种精神。这也造就了杜甫诗千载不灭的深沉浑然的境界。”

阿来的解读为什么如此深刻,究其根源,缘于阿来深厚的现实主义情怀,缘于阿来的学问。阿来不仅是一个诗人,一个著名作家,更是一个行走的文化宝库。所以,当他读到诗句“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”,阿来就成了杜甫千年后的知音:“有这种精气神,就有青春作伴。有这种不懈,杜甫的肉身回不去故乡,但他的诗章,却成为了一代中国人精神的故乡。”

《阿来讲杜甫成都诗》,因美而讲,更讲得美。美在理解、美在深情,美在严谨,美在理性,美在思辨,美在信仰。面对一些不算太好的诗歌,阿来说:“杜甫的诗,尽管不是每首都好,但是每首诗都能说明他的生存状态。从存史的角度讲,也是一种好。”

“严武庇佑了杜甫,而严武诗的流传又仰赖于杜甫。”严武留下的6首诗,有5首跟杜甫有关。对此,阿来也有思考:“由此可见,文学史的经典,到底什么样的因素能使其流传,什么样的因素又使其不能流传,除了艺术水准本身,很大程度上也与塑造我们记忆的情感有非常大的关联。”

更有阿来对杜甫的深切理解:“按照杜甫自己的人格理想,他理应不与花敬定这样的人交往。但迫于生存的需要,还不得不写诗颂扬,这大概就是人的无奈。想起来,是更深的悲哀。”

阿来讲杜甫成都诗,跨越时空,覆盖自然人文,尤其在精神、情感、诗歌、典故、民俗等方面,令人顿生“胜读十年书”的惊奇和感动。

杜甫向美而诗,诗成都;阿来因美而解,解杜甫。杜甫“一年四行役”而至成都,成都,“是杜甫,给蜀地独特的自然山水、人文历史定下了调子。”杜甫对成都的贡献何至于此,“没有文字记录,古蜀文化的描写和阐释就相当困难。”对后世来说,“杜甫的诗笔也是一种可靠而生动的记录。”

成都之于杜甫,也是深驻内心。“765年,严武在任上暴病而死,年仅40岁。对于杜甫来说,现在护佑他的人不在了,只好离开成都,顺长江东下。第一站走到云安,也就是今天的重庆市云阳县,在那儿卧床半年养病。不禁又想起了成都的好,满怀深情地写诗歌怀念成都。”

《阿来讲杜甫成都诗》,是一部鲜活的成都史,是一部生动的中国诗歌史,更是一部以成都为中心的巴蜀文明演化史。杜甫、阿来与成都因美而遇,更得益于今天这个时代。时代之美,正在于杜甫“安得广厦千万间”的精神所指,正在于阿来崇尚美、追求美、歌颂美的精神所在。

从杜甫到阿来,从诗歌到历史,从中华民族的自立自强到构建人类命运共同体的大美愿景,让我们看到了中华文化自古以来的尚美本质,看到了集文学、精神、信仰于一体的大美中华文化的时代彰示。

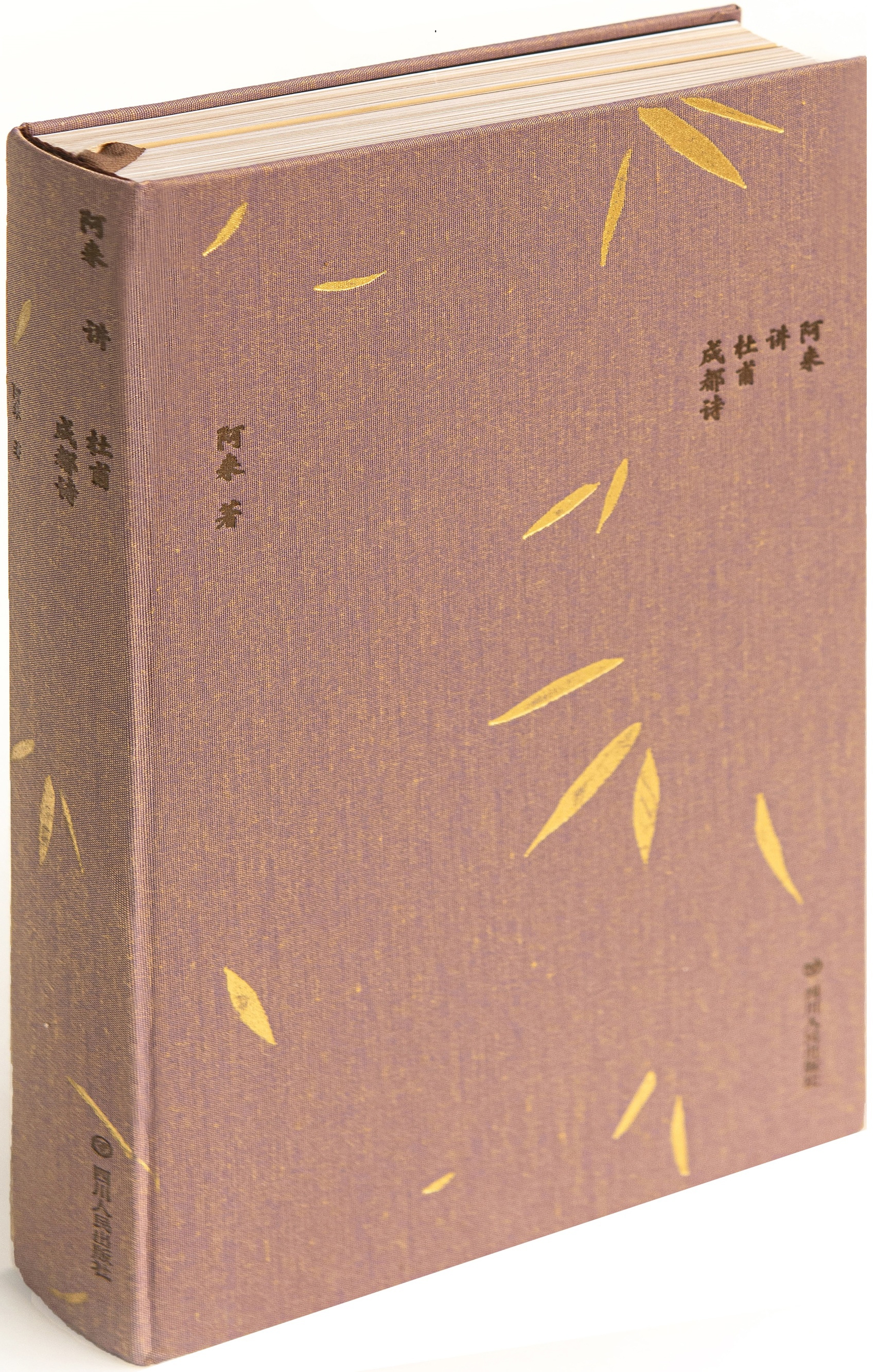

(《阿来讲杜甫成都诗》,阿来著,四川人民出版社,2024年4月)

作者简介

徐良,笔名亲勤、农夫。四川剑阁人,写诗、随笔和评论,现居成都。