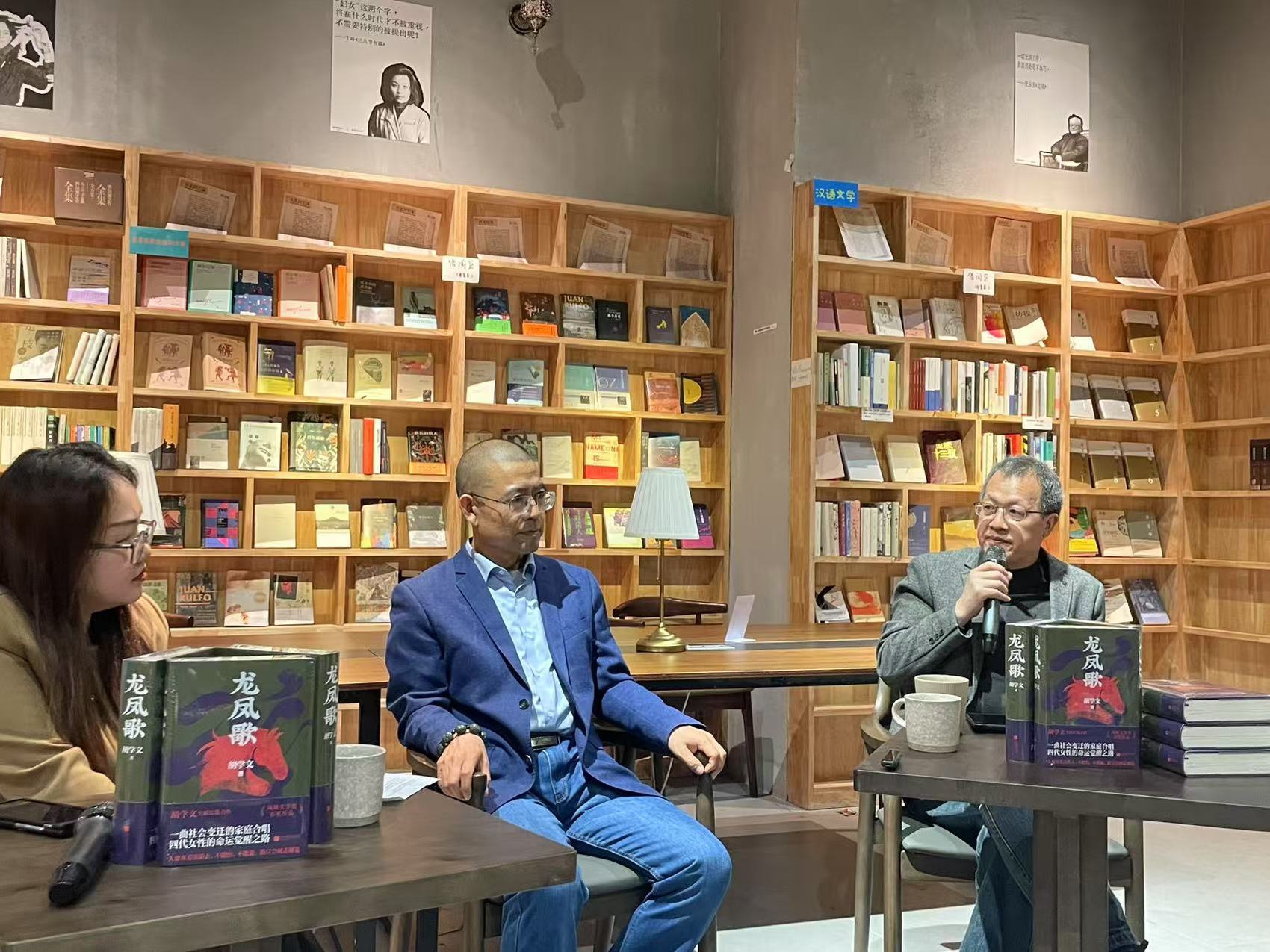

胡学文(中)、罗伟章(右)。

四川在线记者 肖姗姗

4月12日晚,著名作家、鲁迅文学奖得主胡学文携最新长篇小说《龙凤歌》亮相成都浮于野书店,与四川省作协副主席、著名作家罗伟章展开深度文学对谈。此次活动以“在《龙凤歌》中看见自己:普通人的颂歌”为主题,聚焦作品对个人的启示意义,呈现文学对普通人情感世界与生存智慧的观照。

在命运褶皱里打捞人性之光

胡学文介绍,《龙凤歌》是一部与个人生命体验深度共振的作品。2011年的生活变故让他开始从“命运内部”审视人物:“此前写命运是站在外部观察,那次打击后,我突然意识到命运的重量是血肉之躯的切肤之痛。”小说以1967年出生的龙凤胎朱登、朱红为主角,通过哺乳期“母乳争夺”的细节锚定性格分野——晚出生几分钟的妹妹朱红“用力猛吸”展现出强悍生命力,而哥哥朱登则因体弱被动陷入命运的跌宕。这种反常规设定(伶俐者命运多舛,木讷者稳步前行),直指“性格、时代与命运的复杂共谋”。

谈及乡村文化元素,胡学文强调“民间性不是猎奇,而是生活本身”。小说中“麻婆讲故事”“马秋月剪纸”等情节,既是乡村文化传承的载体,也暗合当代人对精神归属的追寻:“现在很难定义一个人是乡土还是城市的,就像我30岁前在乡村,后来进城,情感却始终与乡土相连。《龙凤歌》写的是人的命运,而乡土是命运展开的重要场域。”

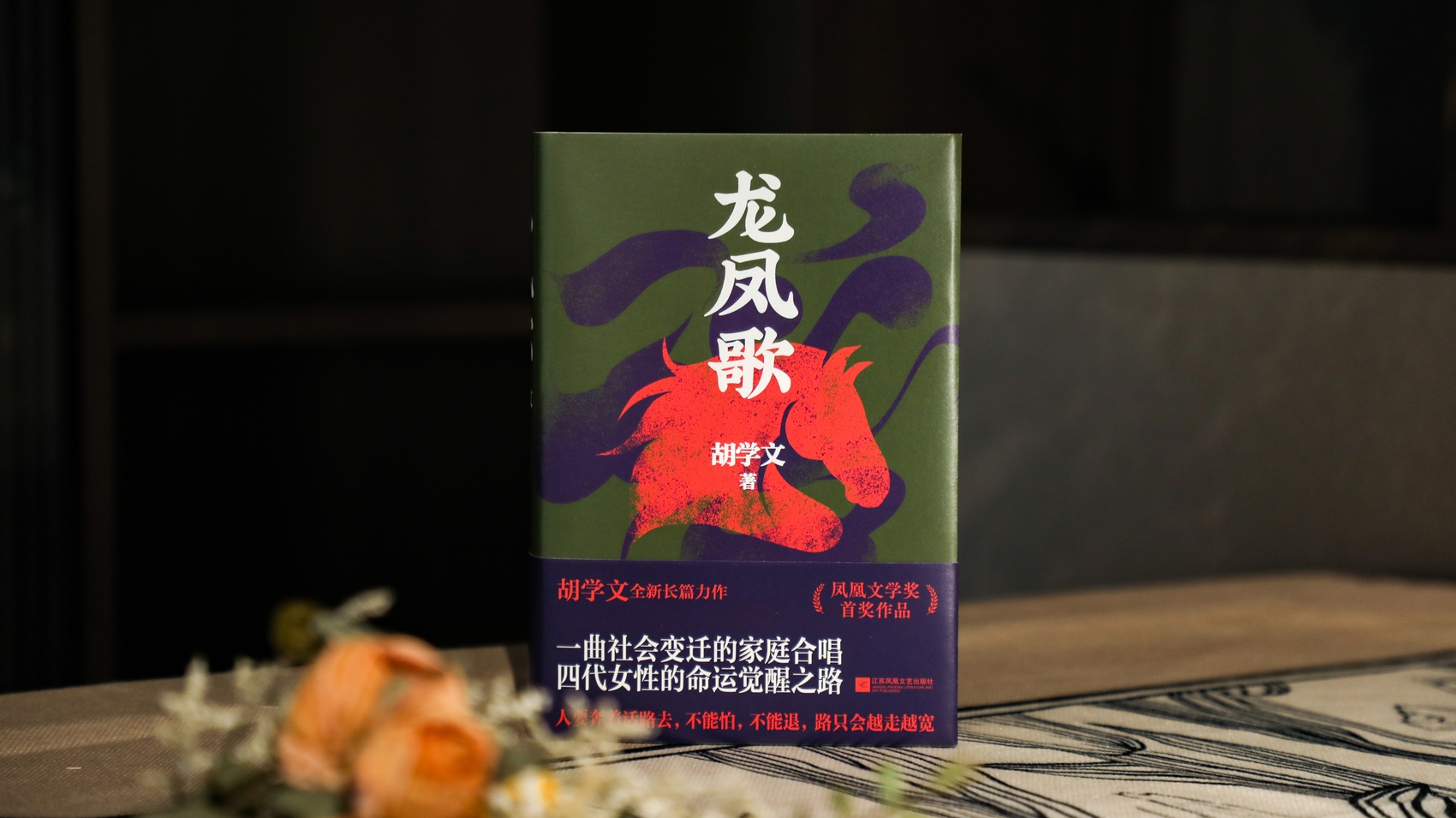

《龙凤歌》

罗伟章论当代作家的“凝视之道”

作为同代作家,罗伟章高度评价胡学文的创作。回忆初读《命案高悬》的感受,罗伟章坦言:“同行间难免有胜负心,一开始是锐利审视,但看着看着就被征服了——他笔下人物的精神硬度,比如朱红面对婚姻变故的果断,让人看见生活的真相。”

罗伟章将胡学文的创作传承归纳为四点:其一,价值观上深植中国人的“共度悲欢”,如《龙凤歌》中马秋月在传统与自我追求间的挣扎,引发80后女性的“夹层感”共鸣;其二,民间性里见生机,“他的小说像热闹的街市,充满毛茸茸的生活质感”;其三,对故事的忠诚,“在信息透明的时代,还能讲好一个让人记住的故事,是对读者的尊重”;其四,语言追溯汉语源头,“‘秋风一天天的忍’‘大雁叫如丝垂落’,这种凝练的雅韵,让我想起《诗经》的传统”。

写作观交锋 殊途同归

谈及创作习惯,胡学文坦言是人物先行,“写长篇前会为角色写传记,比如朱红的果断,早在她幼年抢奶时就埋下伏笔。人物性格决定了故事走向,就像心理学实验,不同性格的人面对同一件事,反应必然不同。”而罗伟章则秉持即兴创作的理念,他笑称从不列提纲,连人物名字都靠翻字典随机取。“我需要第一句话带我进入世界,剩下的在写作中自然生长。比如《世界上的三种人》里的母女关系,并非刻意设计,而是写着写着就浮现了。”罗伟章说。

在地域写作上,胡学文的“豆庄”与罗伟章的“大巴山”呈现不同路径。胡学文强调从内部生长:“写坝上的风、方言、风俗,就像呼吸一样自然,因为那是我的文化基因。”罗伟章则认为地域是精神故乡:“我写大巴山,不是地理复制,而是打捞其中的共性——比如风吹过的感觉,南方的柔软与北方的刚硬,最终要通向人类共通的情感。”

寄语读者 在坚持中守护热爱

面对年轻读者关于写作焦虑的提问,胡学文分享了早年边当老师边写作的日子:“上世纪90年代投稿常被退,抄稿子到凌晨,第二天还要上班。但写作是快乐的,就像现在我仍喜欢手写,感受笔尖在纸上的触感,这是电子版无法替代的。”

他还说:“看到福克纳32岁写《喧哗与骚动》会自卑,但也有作家50岁成名,重要的是找到热爱,享受过程。”

罗伟章则以“承认的勇气”寄语创作者:“同行不是对手,而是镜子。能坦然承认别人的优秀,自己才能进步。就像学文的小说,让我看见自己的局限,也激励我往更深的地方挖掘。”

谈及《龙凤歌》中枣红马的象征,胡学文表示:“它既是情节线索,也是文化符号——马到成功是期许,但现实中更多是颠簸。不过,正是这种颠簸中的坚韧,让普通人的故事有了打动人心的力量。”

这场兼具思想锋芒与情感温度的对谈,不仅解构了《龙凤歌》的创作密码,更勾勒出当代文学对“人”的持续关注:在快速变迁的时代,当我们在朱登的木讷中看见自己的懦弱,在朱红的果断中看见理想的模样,文学便完成了它的使命——让每个普通灵魂的褶皱,都在文字中得到温柔凝视。正如罗伟章所言:“好的小说让我们看见自己,也让我们更勇敢地面对自己。”

(江苏凤凰文艺出版社供图)