苏文婧

观看舞剧《第38任班长》,宛如置身于一场跨越时空的精神对话,于翩跹舞步间,触摸到灾难的伤痕、人性的温度与军旅精神的炽热。这部以2008年汶川地震为时代注脚的舞剧,以肢体为笔、以舞台为卷,绘就了一幅关于梦想、坚守与传承的壮丽图景,令人心潮澎湃,更引人灵魂震颤。

灾难叙事:废墟之上,信仰破土而生

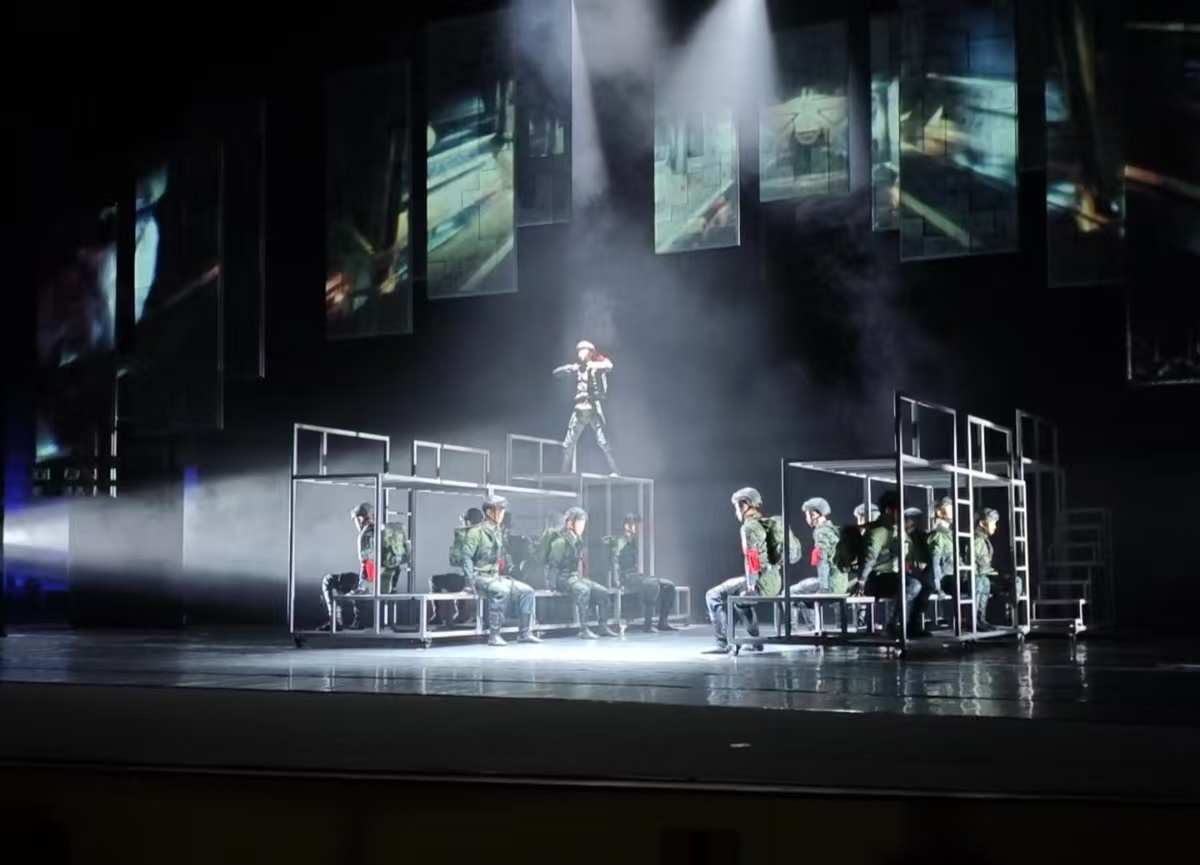

舞剧以地震的轰鸣为序章,却未止步于悲怆的回响。当空降兵战士如神兵天降,于漫天尘烟中跃出机舱时,那决绝的“惊天一跳”,瞬间撕裂了绝望的阴霾。废墟中的少年程翔仰望蓝天的双眸,恰似暗夜中点燃的星火,将灾难的伤痕淬炼成梦想的种子。

这一极具张力的场景转换,既是对灾难记忆的深刻铭记,更是对人性光辉的深情礼赞——它让我们看见:灾难或许能摧毁家园,却无法泯灭希望;废墟之上,信仰的嫩芽终将破土,向阳而生。

军旅美学:方寸之间,锻造钢铁脊梁

剧中反复出现的叠军被场景,堪称军旅美学的极致诠释。历任班长围绕上下床,以行云流水的动作将棉被折叠成棱角分明的豆腐块,这一日常仪式被赋予灿烂的光辉。它不仅是纪律与意志的具象化表达,更成为代际传承的精神图腾。

当第38任班长接过军被时,那早已超越生活用品的方块被,化作沉甸甸的使命与荣光。这种以小见大的艺术手法,凝练为可触可感的生命印记,让人深切领悟:信仰的传承,始于对细微之处的执着坚守。

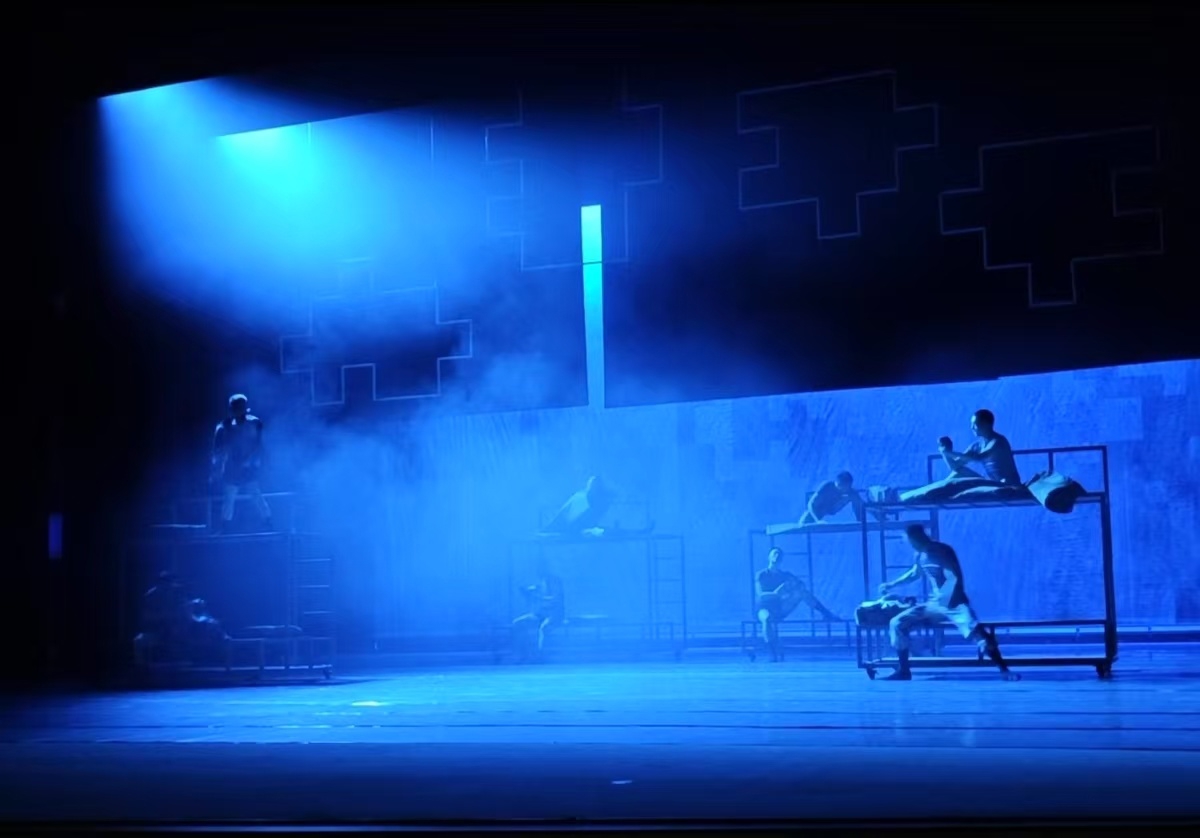

双线叙事:仰望与成长,镜像中的精神对话

舞剧巧妙运用双时空并行的叙事结构,将少年程翔的仰望与成年后的奋斗交织呈现。舞台上,轻盈跃动的少年与刚毅坚卓的空降兵形成镜像,仿佛在诉说,英雄的诞生,始于某个瞬间埋下的火种。

这种叙事方式,既赋予故事以多维度的解读空间,更让观众在对比中感受到梦想的磅礴力量——它让平凡的生命在坚守中绽放异彩,让稚嫩的少年在磨砺中铸就钢铁意志。

泥潭美学:汗水与伤疤,淬炼英雄本色

剧中战士们在烈日下训练的场景,堪称泥潭美学的典范。迷彩青年将战术翻滚化作泥浆街舞,让俯卧撑成为人体3D打印机,用幽默消解苦涩,以倔强诠释成长。每一滴泥水都是青春的勋章,每一声呐喊都在重塑吃苦的定义。

这种艺术化的表达,既展现了军旅生活的真实底色,更传递出一种信念:真正的安全感,是泥潭里泡出来的;真正的英雄气概,是汗水与伤疤铸就的。

多元融合:钢铁熔炉中的文明之光

导演在舞剧中融入新疆舞蹈的欢快、陕北秧歌的豪迈、广东狮舞的灵动,让不同地域的战士在训练间隙展现各自的风采。这种设计不仅丰富了舞台表现力,更凸显了军营生活的多元与包容。

它告诉我们:英雄的队伍,由五湖四海的儿女组成;钢铁的意志,熔铸着多元文化的精髓。在统一的纪律之下,是多元文化的和谐共生;在刚毅的外表之下,是热血男儿的柔情与诗意。

留白艺术:一床军被,叩问时代精神

尾声处,历任班长的身影隐去,舞台上只余一床棱角分明的方块被。这一克制的留白,激起惊雷般的思考:在物质丰裕的当下,近乎执拗的精神传承是否还有必要?舞剧未给出标准答案,却用程翔从仰望者到守护者的蜕变,暗示了答案——那些看似“过时”的纪律与信仰,恰是让人在废墟中挺立的脊梁。

当灯光暗去,留在记忆里的不仅是精湛的舞蹈,更是一个民族关于勇气、责任与传承的永恒命题。

结语:以舞照见初心,以剧叩问时代

《第38任班长》不仅是一部舞剧,更是一面映照时代精神的明镜。它让我们看见:英雄并非生而伟大,而是选择在平凡中坚守信仰;梦想并非遥不可及,而是需要以汗水浇灌、以信念护航。当灯光暗去,我下意识地挺直了腰背——这或许就是艺术的力量,它让我们在舞步间,照见心中那个“想要成为英雄”的瞬间,更让我们在叩问中,重新审视时代的使命与担当。

真正的英雄主义,不在历史的宏大叙事中,而在每一个平凡人对信仰的坚守中。

(图片由作者提供)