活动现场

四川在线记者 肖姗姗 图片由江西教育出版社提供

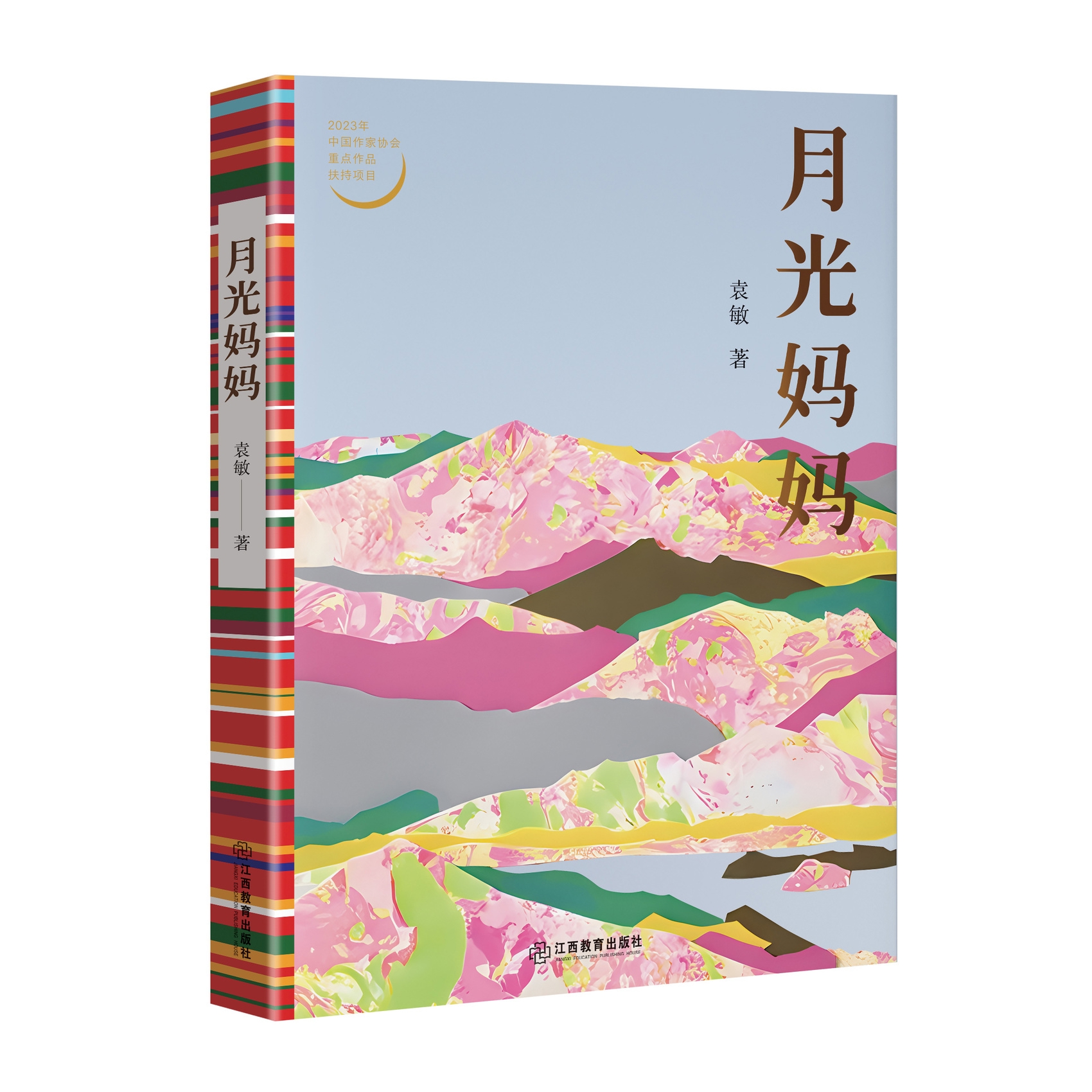

用14年时间,写一本书,这需要怎样的毅力和耐性?4月21日,作家袁敏带着她的新作《月光妈妈》走进郫都区天立学校,以“爱让我们长出翅膀”为主题,讲述四川丹巴、青海直亥等地贫困孩子的求学故事,以及杭州教育工作者高颖、书中主人公“月光妈妈”持续16年开展教育帮扶的历程。“我是真的将自己的生命融入到这个故事中。”袁敏在接受专访时动情表示。

缘起:三行诗背后的教育叩问

2011年,时任《江南》杂志主编的袁敏主持发起面向老少边穷地区孩子的征文大赛。在青海高原的启动仪式上,中国作协原主席铁凝讲述的“山村孩子三行诗”——“太阳升起来了,太阳落下去了,我们明天会变好吗”——成为她关注西部教育的起点。这三行充满渴望与迷茫的诗,让袁敏意识到贫困地区孩子对知识的迫切需求和对未来的梦想,这也促使她将目光投向民间教育帮扶力量。

得知杭州一名普通的基层教育工作者高颖在丹巴援建希望小学后,袁敏于2011年首次探访:地震后,高颖自掏40万元在丹巴援建希望小学,2010年又投40万在青海直亥援建第二所希望小学,并年复一年深入当地,先后与四百多名孩子结对,建立“母女般的心灵联结”。不同于短期帮扶者的“剪彩即走”,高颖的长期坚守与深度陪伴,成为袁敏决心追踪记录的重要动因。

追踪:七上高原的沉浸式书写

“报告文学需要生命在场。”14年间,袁敏七上川藏高原、青藏高原,顶着高原反应与高颖团队同吃同住,用脚步丈量高原上的教育之路。她深入丹巴碉楼、青海牧区帐篷,记录下一个又一个孩子在月光妈妈们的心灵抗慰和精神引领下的成长故事。从成都中医药大学毕业的医生德吉拉姆,曾因家庭贫困险些辍学,在月光妈妈资助,如今已成为高原地区医疗新生力量;在方舱医院用医学知识救助高烧女孩,在实践中体会到教育赋予生命的托举力量。

书中众多人物构成的群像,展现了教育如何突破“重男轻女”传统习俗,让藏族女孩从“大山深处”走向更广阔天地。袁敏特别提及受助姐妹花的故事:她们因泥石流错过领奖时的痛哭,与次年收到奖品时的欣喜,成为书中“希望未被阻断”的象征。

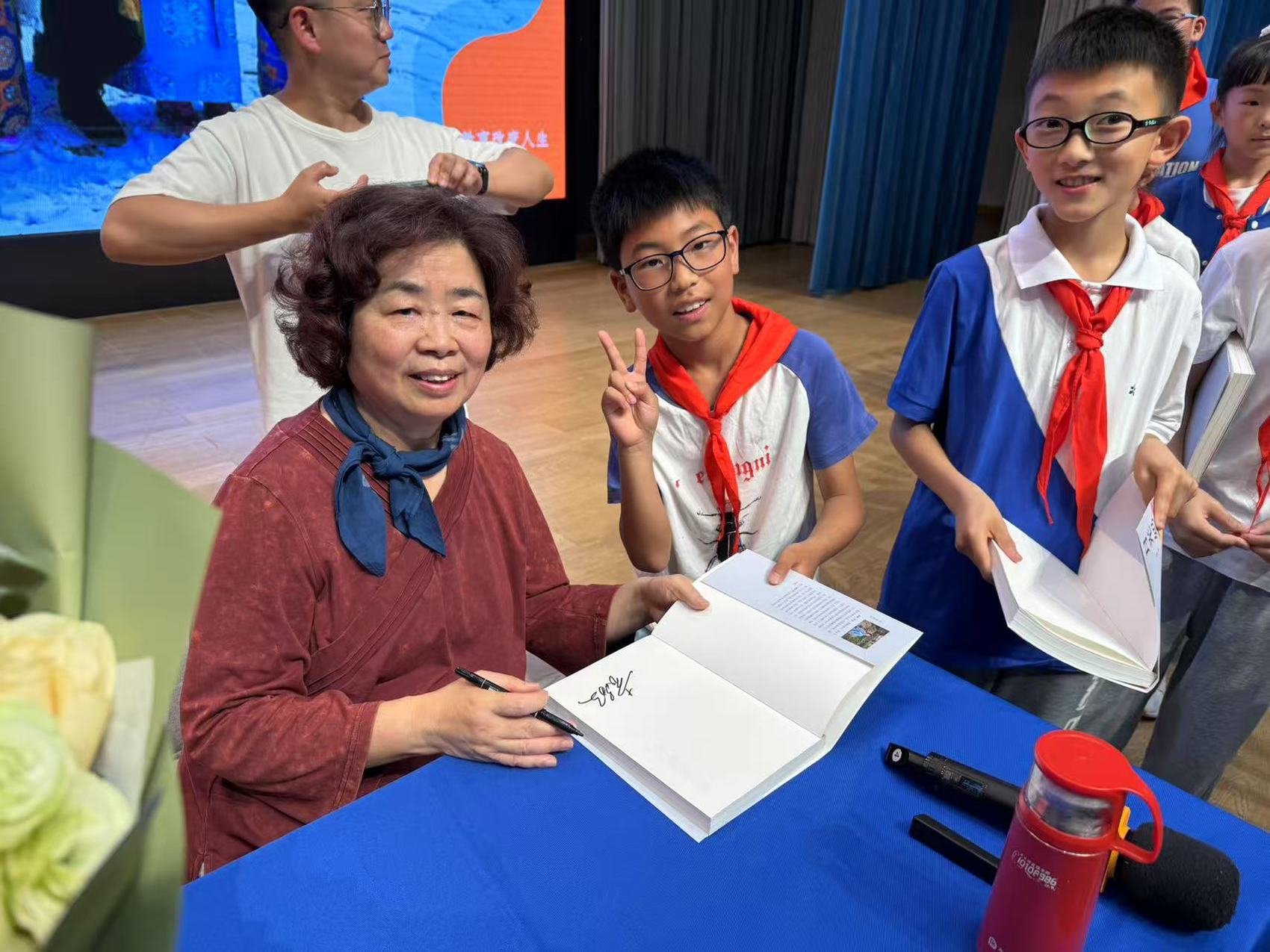

袁敏(左)与孩子们

回响:李敬泽点赞“生命重量”的写作

《月光妈妈》一经出版,就引发文坛关注。中国作协副主席李敬泽评价其为“使报告文学真正具有报告文学光芒的书”,肯定袁敏“将生命重量融入写作,与书写对象形成十四年对话”,而非走马观花的采访。他指出,书中不仅呈现个体命运转折,更揭示高颖通过公众号“月光倾城”凝聚300余名志愿者、与政府形成扶贫合力的模式,展现了民间力量与国家教育战略的同频共振。

“袁敏的书写不是冷眼观察,而是与书写对象共同呼吸。”李敬泽强调,这种“沉浸式创作”让作品超越了普通报告文学的叙事框架,成为记录中国教育扶贫的“活化石”。

新章:职校调研中的教育新观察

完成《月光妈妈》后,袁敏转向职业教育题材。她在浙江萧山技师学院住访20余天,深入采访,又去了宁波一所职校记录下放弃重点高中选择职校厨师专业、终获米其林国际烹饪大赛金牌获得者的少年故事——这个曾被父亲视为“叛逆”的孩子,在职校找到人生方向,用实力证明“技术赛道”的价值;以及沉迷非遗剪纸重获自信的“问题少女”案例,传统工艺让她从厌学少年转变为非遗代表性传承人候选者。

“职校不是教育退路,而是个性生长点。”袁敏发现,一些职校毕业生供不应求,找工作更容易,且起薪普遍高于普通高校,数控、护理等专业学生未毕业即被企业“预订”。她感慨,当社会以“蓝领工资高于白领”为常态,当家长不再以“考名校”为唯一标准,教育才算真正回归“育人”本质。

坚守:教育是一场漫长的“点灯”

谈及高颖现状,袁敏透露,其新近又在四川石渠结对资助了第一批30名孩子,后续报上来的更多的孩子名单,也在落实结对资助中。尽管身患免疫性疾病、一吃牛羊肉就口腔溃烂,尽管经济压力增大、爱心人士募资不易,但她教育帮扶的步履从未停止,依然每年深入雪域高原,“她说每调研一次就多一份责任,孩子们渴望读书的眼睛,让人无法转身”。这种“放不下”的执着,成为书中“大爱永续”的现实注脚。

“《月光妈妈》不是终点。”袁敏表示,教育的本质是爱,是“生命对生命的唤醒”,她将继续用文字记录教育现场——无论是高原上的新希望小学,还是职校里的技能课堂。这部耗时十四年的作品,如同一束穿越高原的月光,既照亮了西部孩子的求学路,也为中国教育的多元探索留下带着体温的文学证词。