冯源

在我们这个偌大的地球上,人类无疑是其中最主要的生命形态,林林总总的飞禽走兽、花鸟鱼虫则是另一种生命意义的表达。正因为有着如此众多生命的聚集与融合,才造就了这个世界丰富多样、奇异非凡的生命景观。如是而言,人类与大自然既是两个本质迥异的生命世界,又存在着密不可分的关联。从某种意义上讲,阿来的散文集《去有风的旷野》,便是对另一种生命形态——自然生命及其隐藏的文化密码的解读,并通过深层而有力的笔触,展现出一个作家对自然世界的深切关爱和博大情怀。

将大自然视为多种生命形态的聚合和对多姿多彩生命意义尽情展示的场域,是作家散文艺术追求中一贯秉持的思想主张,也是《去有风的旷野》表现出来的创作策略。

在作家看来,与丰富多样的人类世界相似,大自然同样有不同种类、层出无穷的生命奇观,无论是飞奔如闪电的高原雪豹,出没于茫茫林海的灵性小兽,还是散布在云贵崇山峻岭内腹的幽秘溶洞,兀立于西北大漠深处的历史古迹,抑或是广袤大地上的一草一木,应时绽放的千万花卉,无一不展示出各自具有的生命内涵和存在意义。

深入勘探和思索后,作家才欣然发现,这种有别于人类的生命群落,不仅是对自然文化的有力呈现,更是对自然文明进程的深刻昭示:从野蛮时代强者对弱者肆无忌惮的残杀,到弱者有意识地选择避让和隐忍,再到强者与弱者之间逐步达成的共生理念与平等相处。自然世界这一文明历程的完整演绎,不仅创造了良性循环的自然生态环境,构成其内部的平衡、协和、统一,也铸造了人类与自然之间共同发展、和谐相与的坚实基础。

正是基于这样的认知,作家徜徉于大自然中,足迹遍及西南、西北的山山水水,以艺术的眼光与审美的灵魂,竭力探寻自然生命存在的真髓和隐于背后的深层文化密码,从而构建出一幅幅意蕴醇厚、富于美感又特质鲜明的文学地理图景。

借助于大山深处一个天然溶洞的详尽观察和层层体悟,纵笔书写地球生命的演变历史,揭示这种生命演变的复杂性和丰富性,及其给人类社会带来的深刻改变和重要启示,是《十二背后》所传递的思想主旨。

这篇散文首先以轻巧的闲笔,诉说了作家在20世纪最后20年游历广西、云南、海南等地溶洞的内心感受和总体认知,认为上述地区的绝大多数溶洞,无一例外地都将洞内形成的所有奇观简单指认为象形物体,充分说明众多旅游开发者似乎仍生活在人类的幼稚时期,智慧和见识依旧停留在简单的象形阶段。这样的结局,也就不难推测和想象,它不仅导致游者无法与洪荒直接对话,也会产生深深的审美疲劳感。

居于黔北十二背后的这个双河溶洞,与作家之前所见过的却迥然有别,完全是一种纯自然样态的呈现,从而激发了一探究竟的兴味。置身于这个幽秘深邃的洞中,富于节制的微弱灯光,映射出隐约的路径和内部空间,石灰岩的洞穴俨然是一副毫无雕琢痕迹的本来模样。

面对这种充满原汁原味的真实场景,作家的感受既真切又深入,也由此生发出丰富的想象和联想。在作家的想象中,地球内部是一个高温熔炉,喷薄出力大无比的火山,令不同的矿物质凝固成坚硬的岩石外壳;又用超常的巨大旋转力,使这个外壳破碎成一个个板块,并不断发生碰撞和挤压,令地球表层发生翻天覆地的变化,眼前的这个双河溶洞便由此形成。

在这个基点上,作家进一步深入指出,在对整个溶洞的打磨中,地下河起着至关重要的作用。这些在地下深处默默涌动的流水如潜龙一般,以极具柔韧的力量,历经漫长岁月的步步浸透,从而创造了甚为奇特的溶洞楼宇和迷宫:一个个洞穴在幽暗的隧道里穿行,一座座精巧玲珑的钟乳石悬于洞顶上,在岩石缝隙中恣意生长的青苔和小草,莫不是因为地下河的功劳。

显而易见,在作家的深刻理解和认知里,地球是一种鲜活的生命,无论是它自身难以控制的创造性,还是其巨大破坏力的显现,皆为生命之力的释放和表达。

位于西北高原大漠深处的莫格德哇,在阔大的现实世界里,只是一个普普通通的地名。但在千年前的历史中,却曾是这个地方的中心。它究竟是一种什么样的中心,因为没有可靠的历史文献佐证,民间传说中未有关于它的遥远记忆,甚至连一同随行的当地乡土专家也不清楚,这令作家陷入迷茫。

待拾级而上,细细观览莫格德哇的全景,才发现这是一处历史遗址,确切说是一座巨大的古墓群落。其碑上镌刻着简要的文字:莫格德哇遗址初步分析为唐代吐蕃墓葬,也有学者认为是古代白兰王国的遗址。古墓遗址面积约2000平方米,墓址地面显露出少许的残墙、封土堆、壕沟等,地面散落着碎小的玛瑙、陶片,现为青海省重点文物保护单位。这样的文字记载仍然显示出它的模棱两可,令人无法作出准确的判断。

在整个返程途中,作家翻来覆去、苦思冥想,力图找到隐于其中的确切答案。在一个无名小镇,镇上的干部和群众明显分为两派:一些人倾向于那些墓葬是吐蕃人遗址,另一些人则认为是白兰。面对这种争论不休的场景,作家可谓是司空见惯,但在内心深处却升腾起一个响亮的名字——白兰。

细细参阅历史典籍,《新唐书》中有详尽而明确地记载:古有白兰羌,长于用兵,作战勇猛。自唐高宗以后,随着吐蕃的日益强大,白兰、春桑、白狗羌等皆为吐蕃所灭。再深入考古现场,聆听考古工作者的解释和描述,作家才彻底明白:正是因为考古工作者的不断发掘,在黄河台地上的几个村落之间,发现了古籍中所称“赐支”之地的一种先民文化遗存,并命名为宗日文化。

作家由此作出明确判断:莫格德哇的确曾经是一个中心,也是冷兵器时代的一个古战场,那里埋葬的白兰人,都是一群英勇无畏的将士。作家进一步指出,宗日人是我们的祖先,白兰人也是我们的祖先,诉诸了此文的思想主旨。

这篇散文再现了一个族群在特殊历史阶段辉煌的生命史,也向读者昭示出一种新的文明线索。从这个意义上讲,它是一篇意蕴厚重、美质新颖的上乘之作。

深切关注巴山蜀水,尤其是川西北雪域高原,仍是这部散文集传递的主要思想意图和审美表述的中心,如《四姑娘山行记》《稻城亚丁行记》《扎蹊卡行记》《炉霍行记》《分云拨雾见米仓》等皆是如此。

这些散文或从独特的审美视角出发,通过对川西北高原山川、河流、森林、动物、牲畜、云彩等系列性的场景与细节描写,缀合为一幅绚烂多彩、波澜壮阔的自然生命图景,揭示大自然与人类世界所抵达的深度和谐;或运用叙事、描写、抒情、议论相互融合的表达方式,沉浸于对自然生命稳实亦畅然、鲜活又灵动等姿容仪态的描绘,力显出一幅幅美轮美奂的自然生命画卷;或以睿智的情感、思想、灵魂之力,穿越自然生命繁复存在的表象,竭力凸显隐于背后的文化密码和特殊蕴含。

这种种不同的艺术表达方式,都在证明一个事实:这部散文集是对自然生命的呈现,也是对自然文化、自然魂魄、自然精神的表达,从而在中国当代散文界显现出卓然不凡的审美建构与创造力度。

关于阿来的散文创作,不少专家一致认为:它们大多为作家对博物志的书写,既充分显示出作家对一切自然物象的喜爱与钟情程度,也是对博物文化及其精神蕴含的表达和传递。

这样的解读、分析和评判,固然具有一定的合理性与科学性,但这种思想观点仍显现出某种程度的局限或狭隘,在笔者看来,作家的散文不仅是博物的书写和表达,更是对整个自然世界的开掘与发现,特别是对自然生命系统、自然文化内蕴、自然文明进程所赋予的深刻认知和全面把握,体现出一种高瞻的艺术境界、博大的人文情怀、邃密的哲学思想。这才应当是阿来散文艺术的实质所在,也是其作品能引发读者共情共鸣的根本缘由。

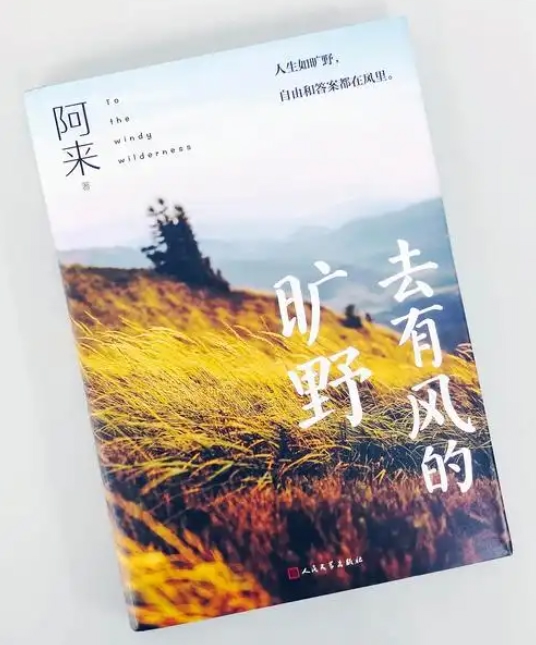

(《去有风的旷野》,阿来著,人民文学出版社,2024年9月)

作者简介

冯源,西南财大天府学院教授。