●每一种语言都是民族智慧的结晶,博大精深,规律严整,奥妙无穷,具有无限的魅力

●语言的交际功能,决定了强势语言容易影响弱势语言,导致弱势语言出现衰退,这是社会发展中不可抗拒的

●要深化对语言的认识,必须重视语言田野调查,从田野调查中认识语言的特点、奥妙

●各民族语言在长期的历史发展中积累了大量的共同体意识,用它们来铸牢中华民族共同体意识,是各民族喜闻乐见、易于接受的绝好教材

人

物

简

介

著名语言学家、中央民族大学荣誉资深教授、博士生导师,中国民族语言学会荣誉会长,云南师范大学汉藏语研究院院长,泰国清莱皇家大学荣誉博士,国家语言文字工作委员会咨询委员,国家语委语言文字规范(标准)审定委员会委员,《汉藏语学报》主编。主要著作有《汉藏语研究方法讲稿》《语言调查教程》《戴庆厦文集》《社会语言学概论》《景颇语参考语法》《景颇语词汇学》等,发表论文400多篇。主要从事汉藏语系语言和语言学的教学和研究工作。

川观新闻记者 余如波 摄影 吴聃

中央民族大学海淀校区西门,留学生公寓5楼,一扇铁门旁边挂着一块小牌子,上有“中国少数民族语言文学学院”“荣誉资深教授办公室”“《汉藏语学报》编辑部”的字样。这里,就是戴庆厦的办公室。

2025年6月,戴庆厦将迎来90岁生日。尽管患有风湿,腿脚不便,但他仍坚持骑自行车往返于办公室、学校和家之间,风雨无阻。学生担心他的安全,想给他买一台三轮车,被他婉拒了:“等到哪天骑不动了,我就不骑了。”毕竟年岁不饶人,从20世纪50年代开始的田野调查,就不得不停下了。这位自称“田野调查派”的语言学家,“脚力”虽然不逮从前,但“脑力”“笔力”不歇,把更多精力倾注于思考语言学前沿问题,以及撰文、著书、指导学生,将毕生学术成果和经验与业界、晚辈分享。

新中国成立之初,戴庆厦因机缘巧合进入民族语言研究领域。“我坚持三多:多想、多记、多写。这些年,我老想着民族语言中的问题,不时会冒出一些新题目,一写文章就有兴奋的感觉,觉得自己过得有价值。”这门学问早已成为他终身的志业,以此服务国家。

语言调查研究成果

服务缅甸震灾国际救援

2025年4月12日一早,戴庆厦收到北京语言大学教师刘晓海发来的信息:“您的成果在缅甸震灾国际救援语言服务工作中发挥了重要作用,向您致敬!”

原来,缅甸3月28日发生7.9级地震,造成重大人员伤亡和财产损失。由刘晓海担任副秘书长的国家应急语言服务团秘书处和北京语言大学,迅速组建语言服务支持团队,利用DeepSeek,在7个小时内就开发出一套中缅英互译系统,为用户在紧急情况下的跨语言沟通提供有力支持。国家应急语言服务团还通过微信公众号,刊登《面向抗震救灾的缅甸国内语言状况及风俗习惯》等文章,帮助救援力量了解当地语言使用情况,减少语言沟通障碍,为开展应急救援提供参考。

在这个过程中,戴庆厦的学术成果成为重要参考。“缅甸有130多种语言。我们几次到缅甸调查,推出了《缅甸的民族及其语言》等学术成果,把缅甸各民族语言的分布情况、使用情况都做了一些描述。这在过去,是没有人好好整理的。”戴庆厦说,这次地震发生在缅甸北部地区,正好与此前的调查研究范围大致重合,“可能对国内的应急救援力量有帮助,我很高兴。”

景颇语是戴庆厦在缅甸重点调查的语言之一。使用这门语言的景颇族是一个跨境民族,在中、缅等地均有分布。20世纪50年代,戴庆厦的语言学学术研究生涯,就始于学习、调查景颇语。

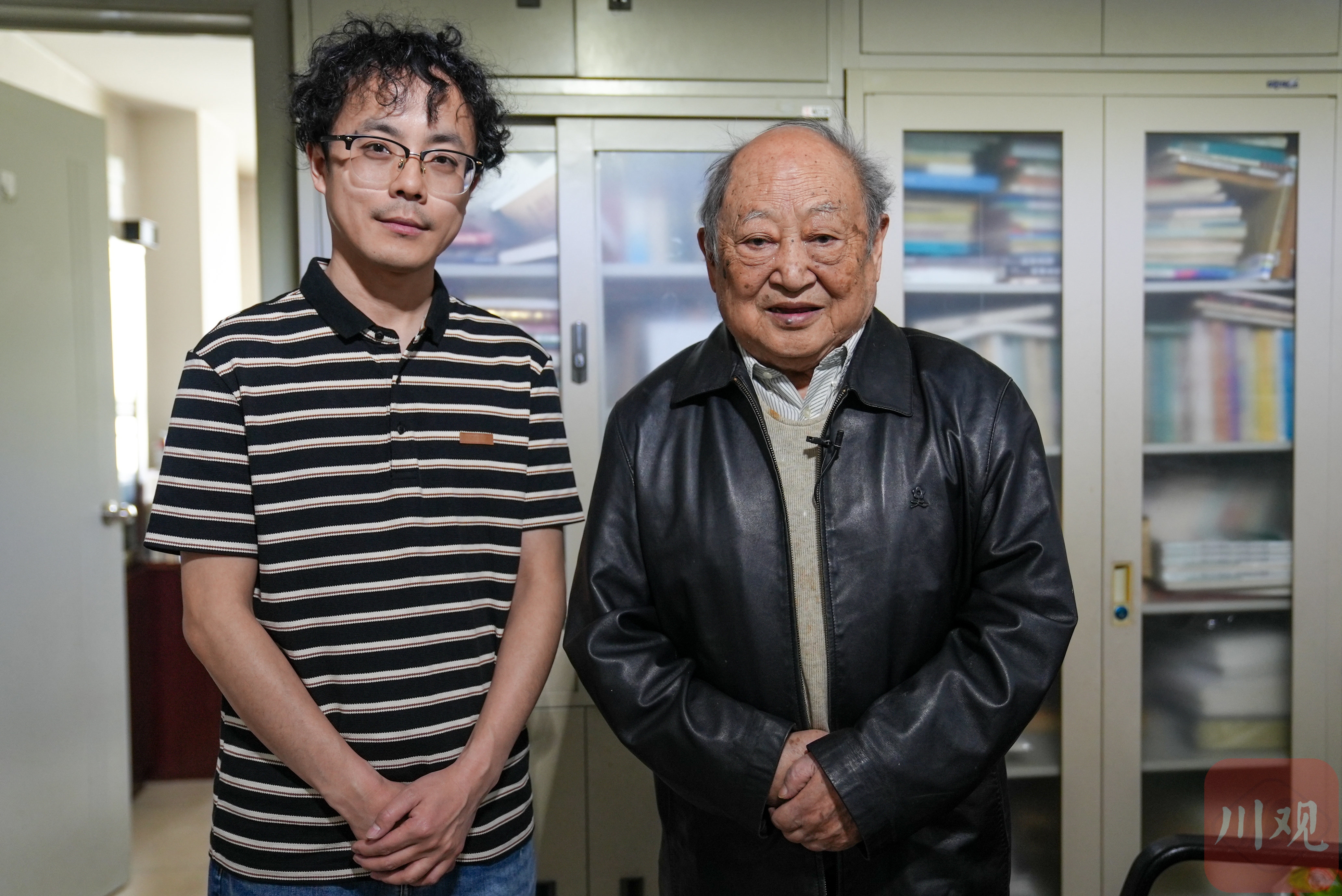

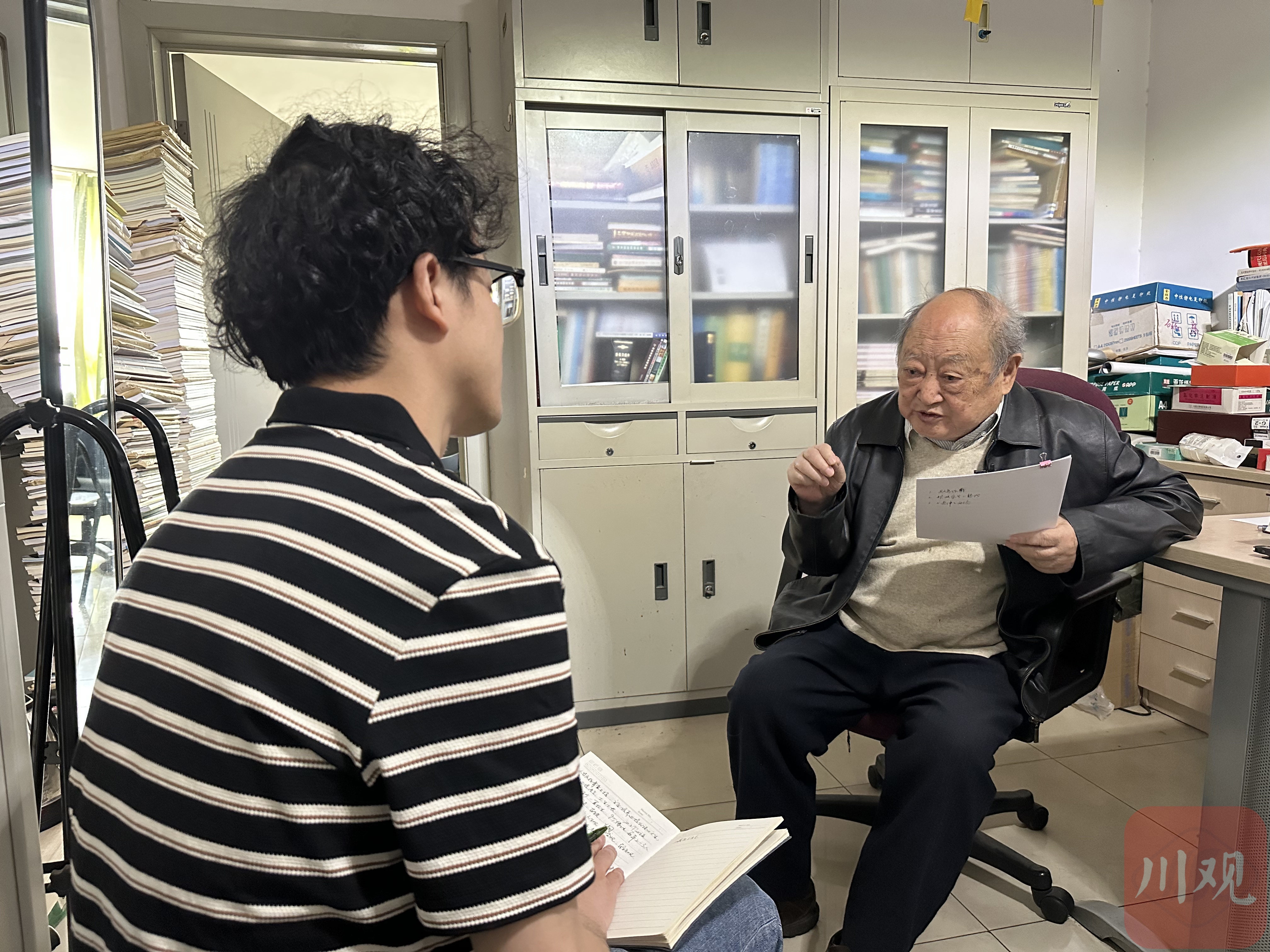

戴庆厦(右)接受川观新闻记者采访

1952年,戴庆厦在福建参加高考后,服从国家需要,进入成立不久的中央民族学院语文系。当时,他连自己的民族成分都不清楚,也不知道什么是少数民族。开学不久分班,戴庆厦因对语言专业不了解,不知道学什么专业好,就填了“服从分配”。结果,包括他在内的15人被分入景颇语班。“从此,景颇语成为陪伴我的终身专业,不离不弃,从不后悔。”

在大学里,除3位景颇族老师和1名汉族辅导员共同编订教材、教授景颇语日常口语外,戴庆厦还得到众多名师授课、指点。例如,北京大学教授高名凯上了一年的普通语言学,引领这批青年学子进入语言学大门,窥探其中的奥妙;著名语言学家吕叔湘讲授汉语语法,通过具体的语料进行解释,揭示语法规律,让他们具体地体会到语言的科学性、可分析性。

名师传道授业,加上旺盛的求知欲,戴庆厦的语言学知识理论迅速被充实起来。在60多年的学术生涯中,他锁定景颇语为主攻方向,不断往前推进。“我坚持长期做景颇语,逐步提高了对景颇语的熟悉度,认识一步一步地随之深化,做完一个课题又做另一个课题,觉得有做不完的题目。”

只有去村寨生活

才能发现有用的语言现象

截至目前,戴庆厦出版了《景颇语参考语法》《景颇语词汇学》《汉藏语研究方法讲稿》《语言调查教程》等一大批学术著作,发表400多篇论文,其中的材料主要来自上百次大大小小的田野调查。这些调查,主要针对境内汉藏语系藏缅语族的语言和方言,如景颇语、载瓦语、哈尼语、彝语、傈僳语、纳西语、拉祜语、基诺语、克伦语、缅语等。

在大学期间,刚上了半年专业课,戴庆厦和同学就到云南瑞丽的景颇山寨,过了一年的语言田野调查实习生活。“那时交通不便,从北京到昆明走了五六天,从昆明到瑞丽又坐了5天汽车。”到了景颇族的寨子里,由于居住空间有限,他们还得盖房子——在当地老乡的帮助下,砍竹子、破竹篾、割茅草,花了3天时间,盖了一大间可以入住的简易茅草房。

白天,戴庆厦等人和群众一道参加田间劳动,在劳动中学习鲜活的语言;晚上,老乡们常到他们的茅草房串门,大家抓紧时间聊天,提高口语水平。戴庆厦的同学、后来成为妻子的徐悉艰,背着小药箱,除给同学们发放防疟疾的药品外,也给老乡们治发烧、头疼之类的小病。

同学们经常带上笔和本子去老乡家做客,遇到新词、短语、句子,马上记下来,晚上再与老师核对。新中国成立之初,边境地区局势尚不稳定,戴庆厦等人外出时还得带上一杆枪,每两晚要持枪站岗3个小时,“我就利用站岗默默复习白天学到的词汇和句子,思考一些问题。”

“一线的语言实践,使我们有了丰富的感性知识。更重要的是,它使我们初步懂得了应该如何处理好语言事实和语言学理论的关系。”20世纪80年代,戴庆厦在美国参加学术会议,讨论景颇族语言与社会的关系,引起与会专家的兴趣。得知其研究材料主要来自田野调查后,与会的国际语言学泰斗李方桂十分赞同,认为只有生活在村寨里,才能发现有用的语言现象。

戴庆厦(右)接受川观新闻记者采访

最近10多年来,戴庆厦还带领研究团队到泰国、老挝、缅甸、哈萨克斯坦等地,调查一些跨境语言的语言本体或使用情况。“使用这些语言的民族,其先民往往是由中国迁去的,他们对中国有特殊感情。”

2012年,戴庆厦组织“泰国优勉(瑶)族及其语言”课题组赴泰国调查。“他们至今还保存了许多用汉字写成的历史文献,包括历史来源、迁徙路线、宗教典籍、文学艺术等。我们到村寨访问时,他们把最珍贵的文献都拿给我们看,让我们拍照,大家始终沉浸在亲情之中。”

持续培养语言学人才

为国家建设多作贡献

从2024年以来,年近九旬的戴庆厦独立或与人合作发表了10多篇论文,可谓高产。他还在不断琢磨一些有价值但研究比较薄弱的课题,如汉藏语中的韵律、构词法研究等,希望以此推进汉藏语的深化研究。

2025年,戴庆厦将有3本书出版:一本把近年来写的序文、讲话稿结集成册;一本为《戴庆厦文集》第八卷;还有一本学术精选集。此外,中国社会科学院民族学与人类学研究所向他约稿的一部“民族语言工作口述史”,目前已完成约70%。“真心感谢学校对我的信任和关照,在我60岁以后的30年期间,继续为我提供教学和研究的条件。”戴庆厦一直怀着“人生的价值在于贡献”的信念,“要‘赶路’,不虚度年华,在有生之年争取为国多作贡献。”

目前,戴庆厦门下还有9名在读博士生,今年将继续招生。如此高龄还持续培养学术人才,在学术界并不多见。“一是为国家培养一些人才,我们这个领域现在青黄不接,年轻的一代有点跟不上;二是可以教学相长,学生的问题对我有所启发,我还可以跟他们合作项目。”

这9名在读博士生,除两人是汉族外,其余均为少数民族。在今年准备报考的学生中,也不乏羌族、哈尼族、苗族。“我希望培养一些少数民族尤其是边疆地区的民族学生,他们懂得少数民族语言,了解当地情况,将来可以为民族地区,尤其是边疆地区的建设多作贡献。”

戴庆厦除手把手指导,还坚持在学校上“大班课”。过去教语言学前沿、汉藏语概论,这几年又开设了语言调查课。“博士生们虽然学了许多理论,但不会完成对一种新语言的调查,对语言生活缺少敏锐性,特别是记音的准确率不超过40%,不经核对,简直用不了。”多年从事语言学人才培养,戴庆厦深感不少人的基本语言调查能力不过关,必须从严补课。

如今,语言学研究相关技术设备,尤其是录音设备已十分先进。不过,戴庆厦认为,仪器无法取代人。“李方桂先生说过,语言学是口耳之学,就像京剧演员一样,一定要当面教、当面学,实打实地记录。”

这并不意味着排斥“进步”。在新近发表的论文《中国特点,世界眼光——兼论新时代中国民族语言描写之路》中,戴庆厦提到了人工智能、大模型与语言学的互动。“我正在努力学习、思考这一问题。”戴庆厦说,人工智能正在重构人类的知识体系,许多新兴学科的发展要靠语言学帮助。当今语言学如何与其他学科互动,为生产力发展助力,值得进一步探索。

对

话

民族语言研究具有重要的理论价值和应用价值

中国有大量语言之谜等待探索

记者:您从20世纪50年代进入中央民族学院语文系,被分入景颇语专业开始,就一直从事民族语言的研究相关工作。是什么推动您坚持至今?

戴庆厦:20世纪50年代,国家为帮助少数民族发展,从汉族中招收了一批大学生学习少数民族语言,培养从事少数民族语文教育的人才。我当时有幸被抽中了。大学毕业后,我一直在这一岗位奋斗,热爱民族语言,坚定地终身为民族语言事业奋斗,无怨无悔,初心不改。

原因主要有两点。

一是民族语言事业是一项重要的事业,是党和国家的需要,具有重大意义。一个多民族国家要摸索、解决语言文字的使用问题,处理好语言关系,才能更好地进行建设,国家才能富强。因此,新中国建立后,党和国家重视民族语文的应用,保证各民族使用自己语言文字的自由。

二是民族语言是一门科学,是人文科学和自然科学有机的汇合。每一种语言都是民族智慧的结晶,博大精深,规律严整,奥妙无穷,具有无限的魅力。我越深入研究,越感到它的美妙。比如藏缅语的结构含有严格的语音、语法、语义配合规则,形态和语义和谐共存、相互补足,单音节和双音节有机配合,语言类型演变具有科学性、规律性、层次性等。

记者:在您看来,我们有哪些语言研究的资源优势?

戴庆厦:中国是一个语言资源丰富的国家,有大量的语言之谜,等待我们一点一滴去探索。

一是语种多。中国境内有130多个语种,分属汉藏、阿尔泰、南亚、南岛、印欧等五大语系,各种语言内部有不同的方言、土语。中国还有30多种不同类型的、特点各异的古文字,世界各种文字类型在我国文字中都有分布。

二是我国语言以分析性的汉藏语系语言为多,表现力美妙无穷,是一种重要的语言类型。但对其奥妙,我们至今的认识还很少。

三是各种语言文字都有悠久的历史,都是人们长期创造而成的,都凝聚着人们无穷的智慧,各民族语言是中华民族共同体优秀遗产的一部分。

还有一点,中国有很多语言功能、应用问题需要研究。例如,怎么处理这些语言的关系,怎么解决民族语言的使用,怎么解决少数民族学习国家通用语等一系列问题,都是我们的资源。

如果研究清楚了,不仅能跟国际对话,对其他多民族国家也有借鉴作用。我国民族语文工作取得的成就在国际上得到赞赏,对多民族国家如何解决民族语文问题提供了示范。我每次出国访问或参加国际会议,都听到各方人士赞扬中国民族语文问题解决得好。

记者:有些语言使用人口和范围比较有限,有些甚至是濒危语言。去认识、了解、保护它们,让它们继续保持活力,主要意义是什么?

戴庆厦:我主要从事南方一些人口较少的民族语言的研究。语言是文化的载体,社会、民族、文化的各种特点,可以从语言中获得;社会发展、文化演变等信息,都会在语言中留下痕迹。每种语言,不论是使用人口多的还是使用人口少的,都有它特定的价值,都要加以认识和保护。

语言、方言的衰退和濒危,是世界语言发展遇到的新问题。语言的交际功能,决定了强势语言容易影响弱势语言,导致弱势语言出现衰退,这是社会发展中不可抗拒的。但是,任何一种语言、方言,都是人类智慧的创造。如果一种语言的消亡对人类文明是不利的,就需要抢救。

著名历史学家方国瑜说过,一种语言就是一部民族的历史。我国语言是中华民族共同体意识的大宝库,语言研究对社会研究、民族研究、中华民族共同体意识研究等,都是非常必要的,许多问题要靠语言研究来解决。我研究较多的景颇语,在国内只有14万多人使用,是一种使用人口较少的语言,但它分布在绵延500多公里的西南边境上,还是跨境语言,在缅甸北部地区有100多万景颇族。因此,研究景颇语,在巩固边境安全上有着重要作用。

坚持从实际中获得语言的真知

记者:您做过上百次大大小小的田野调查,也鼓励学生踏踏实实做田野调查。在您看来,语言学研究尤其是在民族语言研究中,田野调查为什么重要?

戴庆厦:语言跟人的日常生活关系密切,是在生活中体现的。所以,它的特点、规律要通过田野调查,从跟群众的接触中、从实际生活中来总结,才有可能得出科学的结论。不了解当地情况,不了解群众实际,是不可能真正了解一种语言的。这应该是一个普遍的真理。

语言的本质之一是社会性,我们应坚持从实际中获得语言的真知。在现代社会,语言发生了很大变化,这些变化是随着社会变化而产生的。所以,我们需要在田野中获得这些变化的原因和条件。如果不了解这些,就无法作出正确的解释。另外,中国的民族语言很多没有文字记录,只是存在于群众的口语中。不到群众中做田野调查,研究根本没法进行。做语言研究,都会面临语言事实与语言学理论的关系。我从实际经验中坚定地认识到,语言事实是第一性的、永恒的,语言理论是第二性的、可以改变的。我总认为自己的能力有限,还是多做些语言事实的收集、发现、解释等工作,必须把精力放在多发现一些语言的新规律上。

基于语言事实是第一性的理念,我认为,要深化对语言的认识,必须重视语言田野调查,从田野调查中认识语言的特点、奥妙。特别是研究民族语言的共时特点、历史演化、社会语言学问题,都要从田野中获得材料。我现在写了400多篇论文,大多数材料都是在田野调查中获得的;我多年来获得的对藏缅语的一些新认识,产出的一些新成果,也多来自田野调查。所以,我说自己是“田野调查派”,我的博士生也喜欢说自己是“田野调查派”。

记者:您有一句座右铭:“立足田野,世界眼光。”后半句怎么理解?研究中国少数民族语言,需要怎样的世界眼光?

戴庆厦:这是我治学的体会,也是我坚守的治学原则和学术理念。

所谓立足田野,是指要以本土语言事实为依据,“挖山不止”,从中获取符合国情的真知灼见。但我又认为,在研究语言时要有世界眼光,即要了解国际行情,知道有哪些新理论、新方法可以参考借鉴,汲取国外创造的成果,用最前沿的理论、方法,分析、研究、认识语言。

世界眼光指各国、各时期创造出的、能解决问题的理论、方法。过去几十年,我做语言学研究用了许多有用的理论、方法,如类型学理论、语法化理论、话题理论等。我主张,不管是哪一种视角、方法,只要能揭示语言的新规律,都值得称赞,都可以拿来用,反对“有我没你”的流派之争。

西方的现代语言理论有其功绩,但必须看到它主要是根据印欧语的特点产生的。中国的语言多是缺少形态的分析性语言,与西方语言不同。正如著名语言学家朱德熙所说,西方语言学理论与汉语的特点“格格不入”。

个人语言研究应服务国家需要

记者:您长期从事一线研究。在您看来,国内的民族语言研究、保护工作,当前处于怎样的状态?面临怎样的机遇和挑战?

戴庆厦:语言保护是随着国家发展提出的英明决策。2011年10月,《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出,科学保护各民族语言文字;2012年12月印发的《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要(2012—2020年)》第二章“目标和任务”中,又将科学保护各民族语言文字作为主要任务之一。

之后,国家大力开展语言保护工作,2015年5月发布《教育部国家语委关于启动中国语言资源保护工程的通知》。原因是,新中国成立半个多世纪以来,在我国经济社会快速发展的同时,一些语言和方言的功能下降,甚至出现濒危,必须要加以保护和抢救。

之后,教育部、国家语委启动“中国语言资源保护工程”,在全国开展以语言资源调查、保存等为核心的各项语言保护工作。2019年底,超额完成总体规划的调查任务,共调查123个语种及主要方言,汇聚了大量原始语料文件数据、音视频数据等,建成世界上规模最大的语言资源库和展示平台。另外,各地也做了大量语言保护工作。

记者:您曾经提出,要始终将个人的语言研究与国家不同时期的重大需求紧密结合在一起,例如20世纪50年代是为了进行民族识别和提高少数民族文化教育水平。在当前的社会背景下,又可以怎样“结合”呢?

戴庆厦:我始终认为,个人的语言研究必须服务于国家的需要。

语言研究是人文社会科学研究的一部分,民族语言又是语言中的一部分。在语言学研究领域,做好民族语言的研究是一项长期的、不可或缺的重要任务。在新时代,还必须深入研究我国的各民族语言,包括共时描写、历史比较、社会语言学、文化语言学、计算语言学等方面的描写、研究,要研究语言与人工智能的关系、与大数据的关系等。这些是语言基础研究所必需的,是民族语言工作者必须承担的光荣使命。当前,民族语言工作有大量新理论、新问题需要及时研究。例如,怎样认识当前的语言国情、语言关系;怎样处理好语言关系;怎样认识新时代的民族语言功能,具有什么特点,存在什么变化;怎样在民族地区做好国家通用语推广;怎样发掘民族语言中的共同体意识;怎样认识语言与文化、历史的关系;怎样认识边疆语言的重要性,使边疆语言为国家安全服务等。

记者:近年来,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展备受关注。民族语言研究的创新创造、活化利用,您认为可以怎么做?

戴庆厦:习近平总书记在中央民族工作会议上强调:“要推广普及国家通用语言文字,科学保护各民族语言文字,尊重和保障少数民族语言文字学习和使用。”我们要遵照指示,做好新时代民族语言的调查研究,提高认识民族实际、做好民族工作的能力。前面谈到,铸牢中华民族共同体意识要有语言的助力。我们可做的研究很多,例如,为什么我国各民族语言都趋于从汉语中吸收成分丰富自己?为什么历史上许多民族创造新文字要选择汉字文化圈形式?为什么汉语很早出现有助于不同方言沟通的“雅言”“通语”“文读”等?为什么各民族的演化都向中华民族共同体聚合的方向发展?

这些现象是各民族发展的需要,说明各民族语言在长期的历史发展中积累了大量的共同体意识,用它们来铸牢中华民族共同体意识,是各民族喜闻乐见、易于接受的绝好教材。

记

者

手

记

语言是文化多样性的重要一环

韩少功在长篇小说《马桥词典》的后记中,写了一段在海南菜市场的经历。面对不知名的鱼,他用普通话向卖家求教,对方憋了半天也只能说出“海鱼”“大鱼”这样笼统的说法。后来才知道,在当地方言中,对几百种鱼及其不同部位、状态,都有特定的语词准确描述、表达,足以编出一部厚厚的词典。采访戴老,我又想起这个故事。近年来,国家提倡科学保护各民族语言文字,尤以2015年启动的“中国语言资源保护工程”为典型。而在此前,戴庆厦等一代代语言学家,早已在这一领域躬耕多年,以难以想象的艰辛付出,“把论文写在祖国大地上。”意义何在?我想,可能是来自语言自身的价值——无论汉语方言还是少数民族语言。

的确,语言一方面是文化的有机组成,代表了不同人群的智慧结晶;另一方面,语言是文化的重要载体,宗教、文学、音乐、自然科学、社会科学等不同领域的成果,往往要借助语言才能广为传布。还有一点也很关键,语言是一种重要的工具、手段,人类的知识依靠其代代传承。

所以,谈论文化传承发展,不可能忽略语言。回到《马桥词典》的故事。一门语言或方言中,对鱼以及捕捞、航运、交易、烹调等相关事项的描述,并不是无足轻重的声音片段,它还代表了对自然环境的独特认识,代表了一整套知识谱系、生计模式、经济结构乃至信仰体系。

一言以蔽之,这就是文化多样性。因此,无论从事调查、研究还是保护,戴庆厦等语言学家的工作,尽管看起来小众、艰深,却从语言这一特殊的视角,加深了人们对中华大地多元文化的认识,起到了维系文化多样性的作用,甚至在一定程度上为文化软实力增添了砝码。

“文化传承发展百人谈”大型人文融媒报道

四川日报全媒体出品

统筹:姜明 赵晓梦

第八十期

执行:杨昕

记者:余如波

摄影:吴聃

海报:刘津余

编辑:杜馥利