四川在线记者 陈云鸽

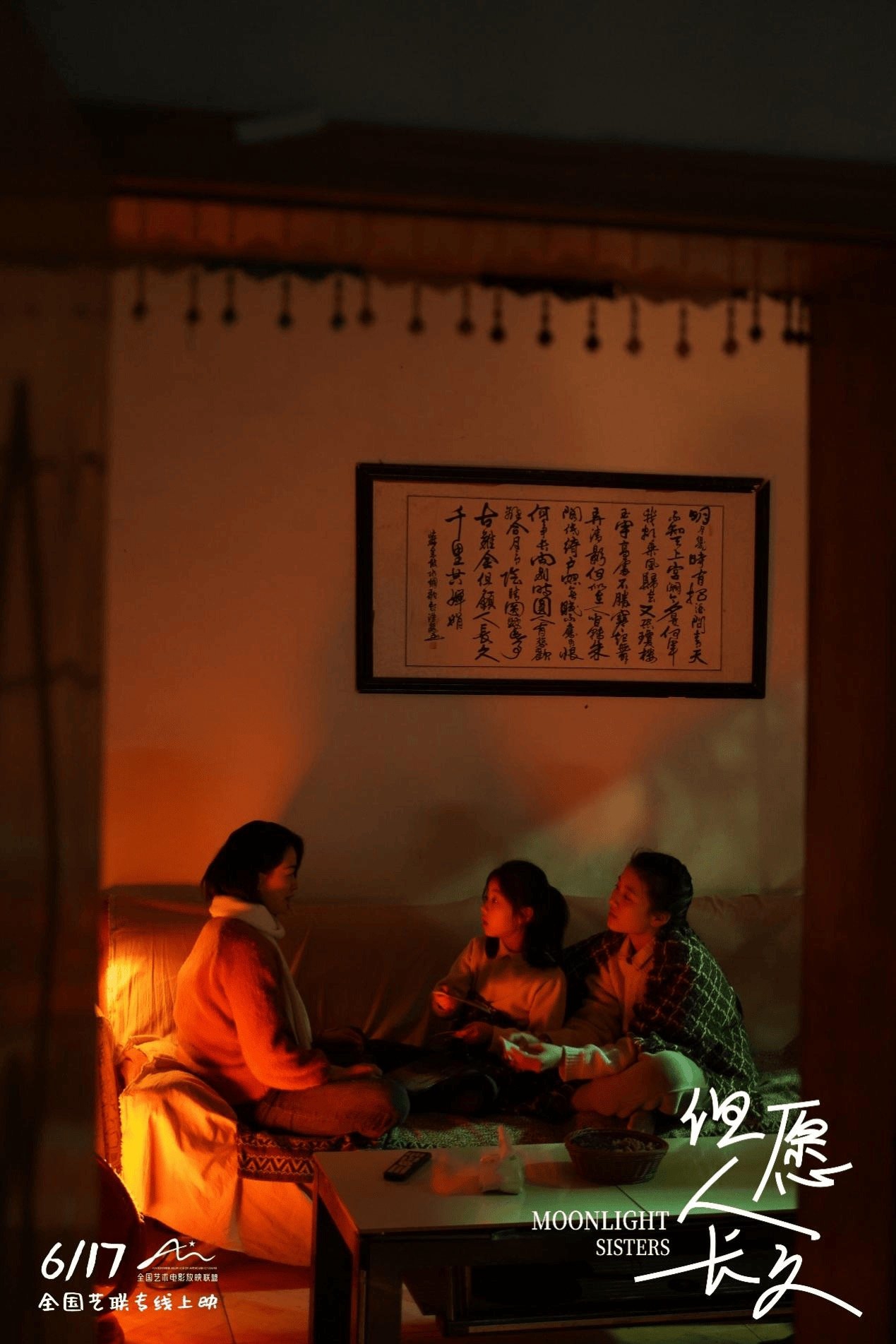

2023年7月,聚焦三代成都女性命运、长达172分钟的影片《但愿人长久》,在第17届FIRST青年影展上摘得最佳剧情长片奖。这部展现时代变迁下城市画卷的作品,出自毕业于西南财经大学的川籍导演秦天之手,已于今年6月17日登陆全国艺联专线。

在电影《但愿人长久》密集的路演间隙,导演秦天与四川在线记者展开了一场关于成都、创作与女性力量的深度对话。这位扎根成都的“野生导演”,其作品如同这座城市本身,在松弛的烟火气下,涌动着深沉的人文肌理与生命韧性。

成都肌理:新旧交织的影像叙事场

秦天镜头下的成都,不是悬浮的符号。当观众将影片比作“女性版《一一》”,他有着清醒的洞察:“台北与成都的湿润感迥异。台北是海岛气候的微凉,成都是盆地温润的包裹。”这份独特性,源于他对城市发展脉搏的精准把握。

影片将故事背景锚定在2015至2017年——成都城市化进程的“沸点”。“那时,涌入的人口压力巨大,单身母亲落户、孩子入学都如同翻越大山,而此后几年,这些问题都迎刃而解。”秦天解释。他选择未完工的楼盘作为矛盾爆发地:裸露的钢筋如同骨刺穿透水泥,直指城市急速扩张中的“生长痛”。这是记录政策完善前,普通个体为时代所承担的重量,“他们的处境值得被看见”。

在秦天心中,成都最动人的特质是“既守旧又迎新”。他以成都的地名为例:磨子桥承载着他的小学记忆,保留着老成都的生态;玉林则像一个微缩城市,时尚与传统在此奇妙共生;而童年生活的包家巷,尽管旧貌已被高楼取代,其记忆沉淀却无形中塑造了影片温吞、温柔的叙事语态。“成都的慢节奏,说话的轻柔,都渗透进了电影的呼吸里。”他说。

野生土壤:市井烟火淬炼的创作力

非科班出身的秦天,从医疗器材销售、儿童培训老师、泳池救生员到商业主持人,最终跨界执导了这部获奖长片,其创作之路堪称“在成都街头学电影”。从各行各业摸爬滚打到独立执导,他认为成都的低成本与高包容度,为这种“游牧式创作”提供了自由生长的土壤。

“对比其他一线城市,在成都做创作者,精神空间更大。”秦天描述了一种成都独有的城市节奏:外卖小哥能在树荫下停好电驴小憩,艺术家可以白天参展、晚上在路边摊吃串串。这种“去神圣化”的生存哲学,瓦解着精英主义的真空。“成都人骨子里有种‘有恃无恐’——天府之国自给自足的底气,让人敢于按自己的方式淡然生活。”这种自洽的松弛感,成为滋养观察与思考的沃土。

与此同时,《但愿人长久》全片用“川话”进行演绎,对四川方言的坚持,也是秦天“忠于记录”的创作信条。“方言是地方生活的灵魂,它塑造人的逻辑与交往方式。”他犀利指出,许多影视剧中的“川话”只是普通话台词的生硬翻译,充满表演痕迹。在他看来,电影应成为“声音方志”,捕捉真实的生活风貌,而非制造刻板乡土奇观。

女性叙事:椒盐味的韧性与“慢”的抵抗

影片中,男性角色退居背景,而女性在菜市场、拆迁办等日常场域牢牢掌握叙事主动权。这并非刻意颠覆,秦天将其视为一种“公平的戏剧构建”。

“‘耙耳朵’不是惧怕,而是一种尊重的文化。”秦天巧妙回应了成都“母系氏族”的坊间调侃。在他观察中,成都女性鲜少委曲求全,她们独立、自主,困境中的表达也带着辛辣的幽默感——正如女主角将滚烫火锅汤底泼向骚扰者的反击,外婆执意手搓衣服的固执,夏蝉在拆迁废墟涂口红的不妥协,都成为她们用身体仪式抵抗现代化同质化的武器。

秦天认为,成都的“慢”是普通人对抗内卷洪流的珍贵武器。“全世界都想抵抗,但成都提供了条件——一种被城市精神所允许的‘松弛抵抗’。”他强调,这并非躺平,而是成都文化赋予个体的内在力量,让人们在高速齿轮的碾压下,依然能保有喘息与自省的空间。

采访尾声,秦天即将赶赴下一场路演。他的身影,恰似其电影中坚韧前行的成都人:在城市的喧嚣与变迁中,以清醒的目光丈量现实,以温润的影像留存这座城市的肌理与呼吸。在《但愿人长久》的光影里,成都不仅是背景,更是带着生长痛与烟火气、既守旧又迎新的生命主角。

(片方供图)