侯李游美

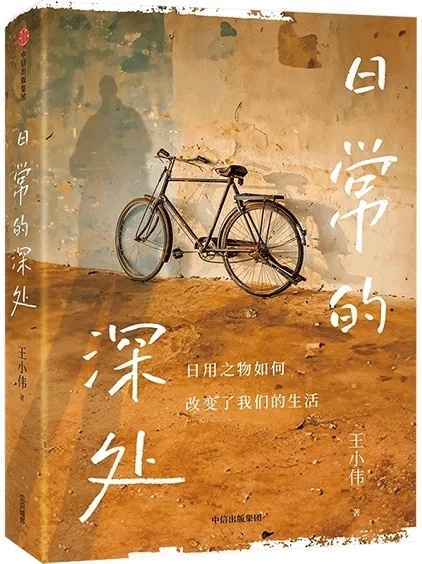

中国人民大学哲学系老师王小伟著的技术哲学(科普)类读物《日常的深处》,从衣食住行中,讲述日常之物的变迁,展开我们如何与物相处,又如何被物影响。

该书语言平实却有余味。当作者凝视菜市场里的绿叶菜,他写道:“一想到它们曾经奋力生长在地球上,就让人感到振奋。”这近乎朴素的感动,不仅是对物的态度,更是在物质喧嚣时代的珍贵生存智慧:让物以本真性向我们敞开,在物的褶皱里触摸生命中那份独特又“属己”的质地。

作者回望了上世纪八九十年代至今的日常器物变迁:承载全家的老式自行车、反锁在家时陪伴童年的电视机等,这些物件“如此金贵,仿佛家庭成员”。这些物件,笔者也与它们曾经“交往”,因而有着别样的感情。大概因为同龄人背景,代入感极强。

书中那些充满烟火气的细节,正是对万物“穿过”状态的诗意注脚。当冬日温润的阳光洒在农贸市场,我们看见草莓的鲜嫩,听见砂糖桔摊主的吆喝,煎饼摊上腾起的热气氤氲着生活的暖意——这些“无关紧要的细节”,被作者称为“焦点事物”,是“能够制造和充盈生命感的重要活动”。

笔者特别认同逛菜市场是一件让生活丰盈的小事。一对恋人一起逛菜市,一起做饭,完全可上榜“情侣间亲密行为之一”。作者写道:“天天叫外卖的两口子是容易散伙的。”读来忍俊不禁。当伴侣在共同买菜做饭的分工协作中感受到对方不可或缺,“一同操劳之后举杯对饮”,物(菜蔬、炊具、杯盏、碗筷)便成了接通彼此精神世界的媒介。这与现代关系中“天天叫外卖的两口子”形成鲜明对照——当物沦为纯粹被消费的对象,它便失去了编织关系纽带的能力。

如今,很多年轻人一日三餐靠外卖撑着,时间赶、精力有限、点单随便凑。越是这样过,越容易忽略身体和感受。吃饭不只是吃饱,也是一天中为数不多和自己建立连接的时刻。就算做不到完美,起码与自己建立的是清楚的、相对舒服的连接,这样才谈得上真实的自我照顾与他顾。这样的恋人关系,也相对更持久与切真。当眼耳口鼻心所有官能被调动起来,全情投入于过程本身而非功利目标,生命便在与物的真实交往中变得饱满而具象。

这恰如书中对“林中路”与“高速路”的区分——“真正的旅客在林间小径。只有林中路才需要人承担起行走的责任,而高速路是已经划定的。人们仅仅在此通过,而并不行走。”林中路是切身的、属己的自我行走,高速路是外在性、被规定的“通过”。

作者认为,现代道路被简化为通勤——“只有起点和终点是有意义的,而过程是乏味且需要忍受的。”这种效率至上的逻辑,异化了我们与物的关系。让万物“穿过”还是仅仅“通过”,决定了不同面向的人生。

这种“穿过”,也体现在人与人通过物建立的情感连接上。作者以动人的同理心,解读了长辈囤积物品的行为:“老年人囤积东西,是因为‘可能将来用得着’。这里有一个隐含的意义:老年人仍然是有将来的人。”这是笔者以前从没想过的角度。年轻人不会想这么多,但当我们仔细想想,就会对长辈的囤积行为,有一种温暖和足够善意的接纳。

也许源于技术哲学的批判视角,作者抡着大锤,把现代科技及现代关系都锤了个遍,连核磁共振仪都能被拎出来吊打一番。技术并非仅中立的利他性工具,技术本身也具有意向性,能诱导人的行为,并且人的生活意义经由技术物的参与与建构得以展开。至于生活意义的(认知)差别,也是人的差别所在。

如今,人们愈发对物质的、实在的、有形的东西失去欲望,但对数字的、信息的、网络之物的欲望可一点都没有减弱,反而前所未有地增强。庄子讲“与物相刃相靡,其行尽如驰而莫之能止”,今天人们被外物所役使,陷入无休止追逐的状态,本质未变。

基于此困境,作者没有号召我们简单地回到过去,而是指出,物参与塑造着我们的生活形式与精神世界。这样的文字,本身有温度也有力量。超越了怀旧的感伤,指向积极的当下实践。

作者呼吁,在“唾手可得”的时代,重新珍视那些需要时间与心力投入的“焦点事物”。当物成为“组织家庭生活的纽带”,而非速热地暖般即时满足却彼此隔绝的工具,生活的质感便得以在细枝末节中自然浮现。

这就是哲学在日常生活深处发挥的力量,看不见摸不着,但无处不在——它具有形而上的敏锐头脑,形而下于实践生活,又有柔软的心。生活的意义就在于我们如何对待那一饭一蔬、如何行走于道路、如何与一件旧物温柔相待。

当我们真正学会“容万物穿过自己”,那些奋力生长的绿叶菜,便成了我们生命意志的隐喻——在物的褶皱深处,我们寻回的是被遮蔽的那份丰盈、温暖且充满韧性的存在本身。

(《日常的深处》,王小伟著,中信出版社,2023年11月)

作者简介

侯李游美,成都大学教授、博士,成都市文艺评论家协会副秘书长。