袁一民

在近年来的中国考古纪实影像作品中,央视日前播出的4集纪录片《看见皮洛》,无疑具有深刻意义。它不仅是一部关于高原考古成果的科学记录,更是一部融合自然哲学、人类学想象与文明美学的影像诗篇。片名虽为“看见”,但其真正要召唤的,是对远古文明的重新凝视与精神回望。

整部作品以皮洛旧石器时代遗址的系统发掘为主线,但其叙述方式显然不同于传统考古类纪录片的线性结构和知识浸灌。

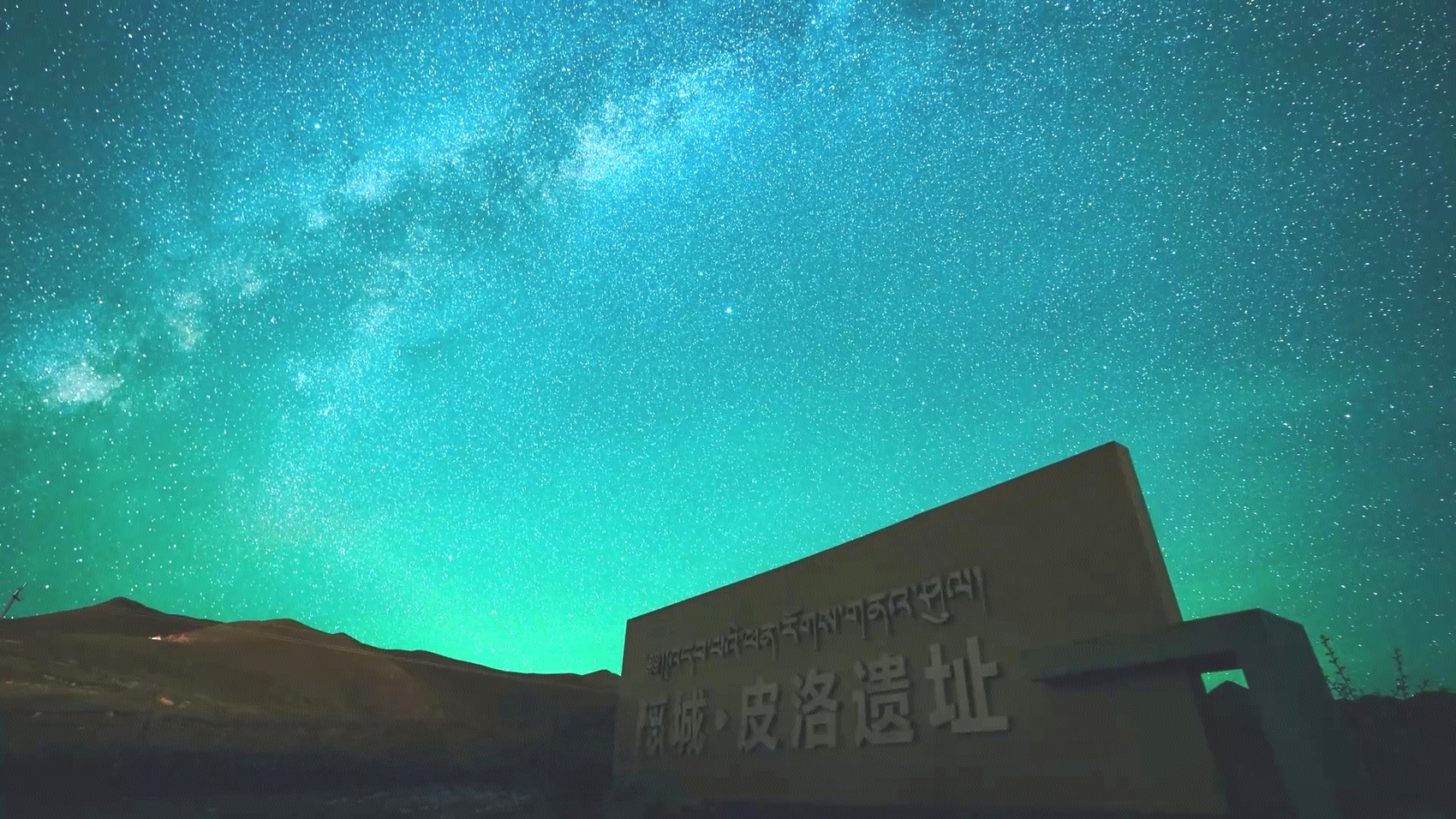

影片以宇宙起源的视角开篇,从地球形成的46亿年前讲起,一路穿越地质变迁、生物演化与人类起源,最终落点于四川阿坝稻城县皮洛村——一片海拔3750米的高原阶地。

这种从宏观宇宙史到微观地层剖面的结构设计,赋予了这部纪录片史诗性的时空深度,使皮洛不再是一个考古地名,而是成为连接人类文明与自然宇宙的精神桥梁。

“看见”,在这里被赋予多重含义。它不仅是考古学家低头凝视地表时的工作姿态,更是人类在时间长河中追寻自身起源的文化行为。

在纪录片中,考古队员在高原风雪中缓慢跋涉,抚摸地层中的每一枚石片,每一个动作都像是与历史进行的无声对话。这种对“看”的叙述,不断被反复强化,最终超越感官意义,成为文明层面的哲学反思——我们如何看待过去?如何从沉默中唤醒意义?

纪录片的影像风格深沉而克制。无人机航拍展现出皮洛遗址所在高原地貌的广袤与肃穆,镜头在雪山、冰帽、峡谷、草甸之间缓缓游走,如同对远古时空的一次漫游式凝视。

导演拒绝使用花哨的特效或激进的节奏,而选择以长镜头与自然声的方式,为观众营造出沉浸式的观看空间。在这样的节奏中,考古现场的每一次锄土,每一声对话,都显得格外庄严,仿佛回响着远古的回音。

皮洛遗址之所以引发国际关注,源于其地层保存的完整性与文化遗存的丰富性。在海拔3750米的青藏高原地带,考古学界曾长期认为人类不可能在十数万年前便征服如此高海拔的极端环境。皮洛遗址的发现,打破了这种传统认识。

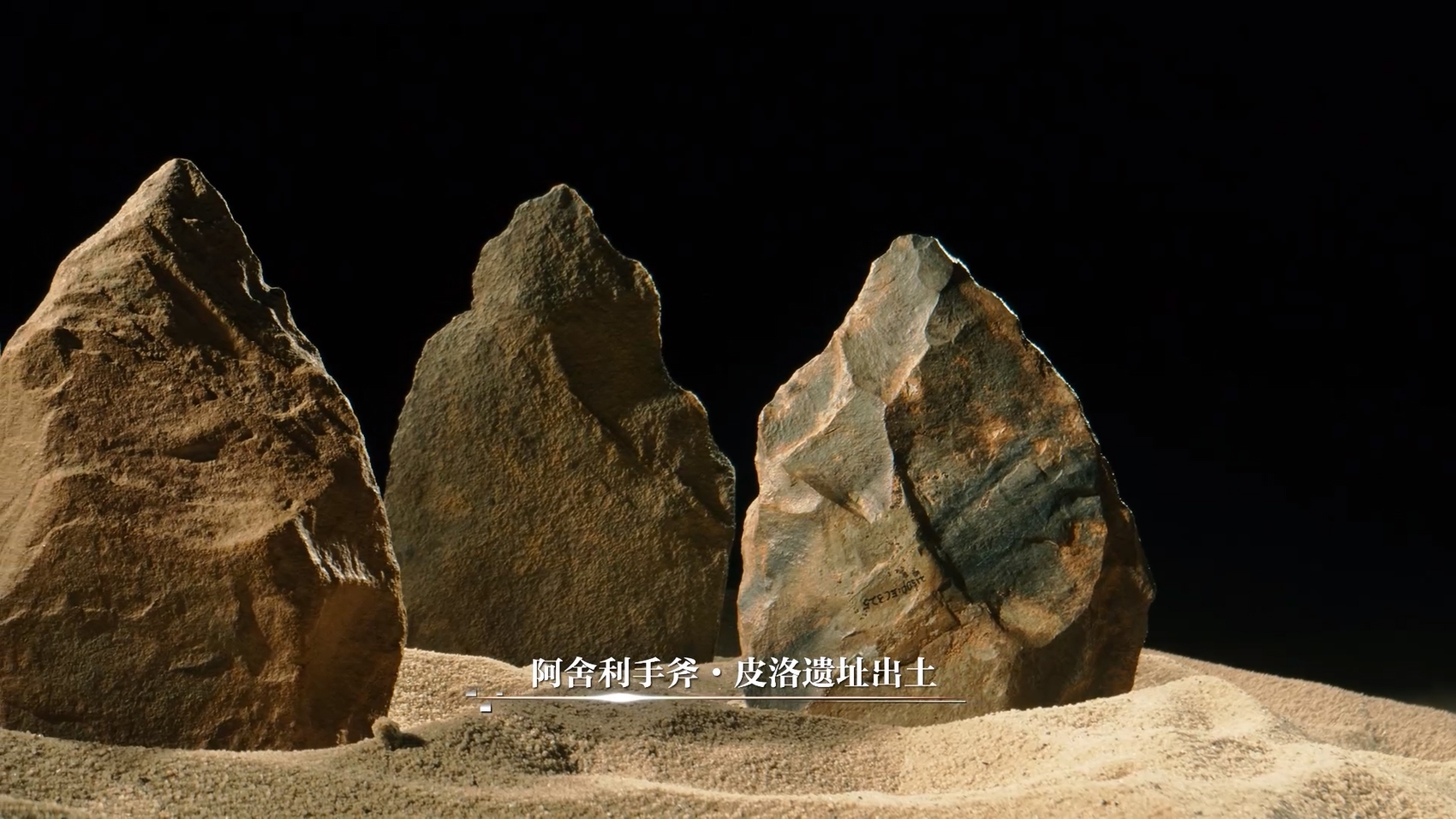

通过光释光测年法,考古学家确认,距今22万年至4万年之间,该区域持续有人类活动,且不仅存在典型的东亚石片石器技术,还出土了具有明显阿舍利文化特征的对称手斧。

这些考古发现,打破了东西方旧石器技术差异的传统分界——莫维斯线,重构了对早期人类迁徙路线与文化融合方式的认知。

纪录片并未止步于学术成果的展示,而是进一步通过人物访谈、国际对话、现场实验等多种方式,赋予这一发现更为丰富的多学科语境。

来自北京大学、四川省文物考古研究院、澳大利亚伍伦贡大学、波兰国家科学院等地的专家参与讨论,使该片在科学性与思想性之间达成罕见的平衡。皮洛不仅是一个遗址,更成为一次跨文明的学术连接与精神问询。

片中出现频率极高的一种器物——阿舍利手斧,成为全片美学和思想的象征核心。

这种两面对称、线条流畅的远古工具,其工艺之精美远超生存所需,几乎可以被视为“史前艺术品”。影片多次采用特写镜头拍摄这些石器,在灯光的映照下,它们仿佛散发出沉默而坚定的力量。

学者们指出,对称是人类美学意识的起点。于是,我们意识到,这些手斧不仅是工具,更是人类精神从功能走向形式的第一次跳跃。

该片对手斧之美的描述并非单纯赞美,而是深刻的哲学探寻:在缺氧、高寒的环境中,远古人类为何仍愿意耗费时间打造这样一件几何之器?他们是否在石面上投射了某种早期的信仰、秩序或自我认知?

这种形而上的追问,贯穿整部影片,也构成该片在当代纪录片语境中的独特性美学标识,具有典型的纪录片影像诗学的特点。

同时,该片极具生态意识。川西高原的地理环境并非背景布景,而是真正参与人类文明生成的主体。冰川刃脊、冲沟阶地、季节雪水的流动轨迹,都成为人类选择、定居、制造的影响因素。

纪录片借助地貌学与地理信息系统的分析,展现了人类如何与自然共处,而非单向征服。这种生态视野,回应了当下人类在全球变暖与生态危机面前面临的伦理挑战。

值得一提的是,该片的影像情感具有诗意的柔软和流淌性。它没有刻意制造煽情高潮,而是在细节中一点一滴地引发观众的内在共鸣。

当谭培阳在冲沟边缘捡起一块手斧时,他的惊叹是短促的,却格外有力;当郑喆轩静坐在帐篷、反复打量石器的切面,他的沉默中透露出穿越时间的敬意;当远方的山脉在清晨阳光中缓缓显影,影片不急不躁,只是让观众与这片土地共同呼吸。

这是一种极其难得的影像伦理——不刻意、不张扬,而是陪伴式的哲思跟随。

在纪录片临近结尾之处,没有拔高的总结性语言,也没有激昂陈词,而是温和而沉静的凝望。

“你见,或者不见我,我就在那里,不悲不喜;你念,或者不念我,情就在那里,不来不去。”无论是仓央嘉措的诗,抑或是高原上的皮洛遗址,它们都承载着属于高原的时空秩序——缓慢、深远、沉默,却坚定地存在。

在这样的影像氛围中,我们仿佛看见时间的悖论:过去并未远去,它始终在等待被重新“看见”。

《看见皮洛》是一部跨越时间、文化与媒介的纪录片。它通过对一处遗址的深入解读,完成对人类起源、迁徙、审美与技术等多个维度的思考;它通过冷静的镜头语言和节制的情感处理,实现了影像诗学与文明叙事的融合;它既根植于本土,又放眼于世界,是中国纪录片创作在“科学—人文—生态”三重坐标系下的一次典范突破。

它不仅让我们“看见”了皮洛,更让我们重新“看见”了人类的遥远自我。那份来自高原的凝视,也许正是现代社会最需要的一种回响——它不嘈杂,却足够深远;不激烈,却穿透灵魂。

作者简介

袁一民,四川大学教授,博士研究生导师,影视与戏剧系主任,四川省政府文史馆特聘研究员。