四川在线记者 丛雨萌

手捏毛笔,杜少飞小心地蘸取色料,轻轻涂在面前破损的清代山水画的残缺处;与此同时,任俊锋正用心打磨眼前汉代青铜方壶的残缺……这是7月5日,第二届全国文物行业职业技能大赛现场一隅。来自全国30个省(自治区、直辖市)的293位选手齐聚泸州,展开文物修复领域的“巅峰对决”,杜少飞与任俊锋,用他们精湛的文物修复技艺,分别夺得纸张书画文物修复师项目、金属文物修复师项目一等奖。

有人说,文物修复师是让文物“起死回生”的医生,而这背后真正的沉寂与坚守,却鲜有人知。修复师到底如何与古人“隔空合作”,让文物“起死回生”?听听杜少飞与任俊锋怎么说。

古画“医者”杜少飞:磨就十八般武艺,情迷“千差万别”

人物介绍:杜少飞,四川博物院文保中心书画修复师。毕业于吉林艺术学院书画修复与装裱专业,于2009年进入四川博物院从事书画修复工作。

杜少飞正在修复书画文物。(图片由受访者提供)

赛途波折

经验破局“湿”与“断”

抽到考题的那一分钟,杜少飞脑海里迅速闪出了两三种修复方案。

这是第二届全国文物行业职业技能大赛纸张书画文物修复师的比赛现场。修复师们需要在规定时间内完成随机抽取文物的修复。没有显微镜、光谱仪、湿度计,甚至无法携带手机,一切全靠自己的经验。杜少飞深知,这次修复的每一步都不能出错。

摸着手中像单层餐巾纸一样绵软枯朽的清代水墨山水图,杜少飞进一步意识到修复的难度——纸张状态并不理想,且场内湿度不确定。这就意味着,修复过程中的整体节奏,将全凭经验把控,靠身体感受温湿度。

原来,古书画修复大致可以分为清洗、染纸、揭裱、上命纸、挣墙和全色等几大工序,而每一道大工序又包含着数十道小工序,工序复杂,周期漫长。这对修复者的经验要求极高——修复过程中,书画需反复浸湿、干燥,若没干透或太过干燥,都会极大程度影响后续修复步骤。

来到全色环节。通过反复试验,他将颜料一点一点调和,形成与原画底色类似的颜色,然后用笔轻轻蘸起,轻轻涂在画作的残缺部位。点涂的第一笔,杜少飞就发现了不对。“纸张没有干透,颜色慢慢渗下去了。”他当机立断马上停笔,迅速处理问题。

更大的考验还在后面。到了中午,比赛被考官“强制暂停”,所有考生需清场,进行午休、准备下午的考试。而这一切,杜少飞赛前并未提前准备。

“书画修复是一种逻辑性极强的工作。”杜少飞坦言。实际修复的每个步骤之间,都要进行严格的时间把控与状态勘测,一环扣一环的步骤也考验着修复师的经验与水平,而这次,突然中断的修复也为比赛增添了几分难度。

他迅速调整心态,用多年经验测量纸张的厚度、场地的温度湿度,逐一解决问题。“我可以用手测量出0.02毫米的厚度。”正是凭借这一多年练就的“绝技”,他运用经验,成功完成修复。

“我们已经习惯了各种情况的出现。”杜少飞坦言,虽然提前了数个小时完成修复,但自己依然有提升空间。

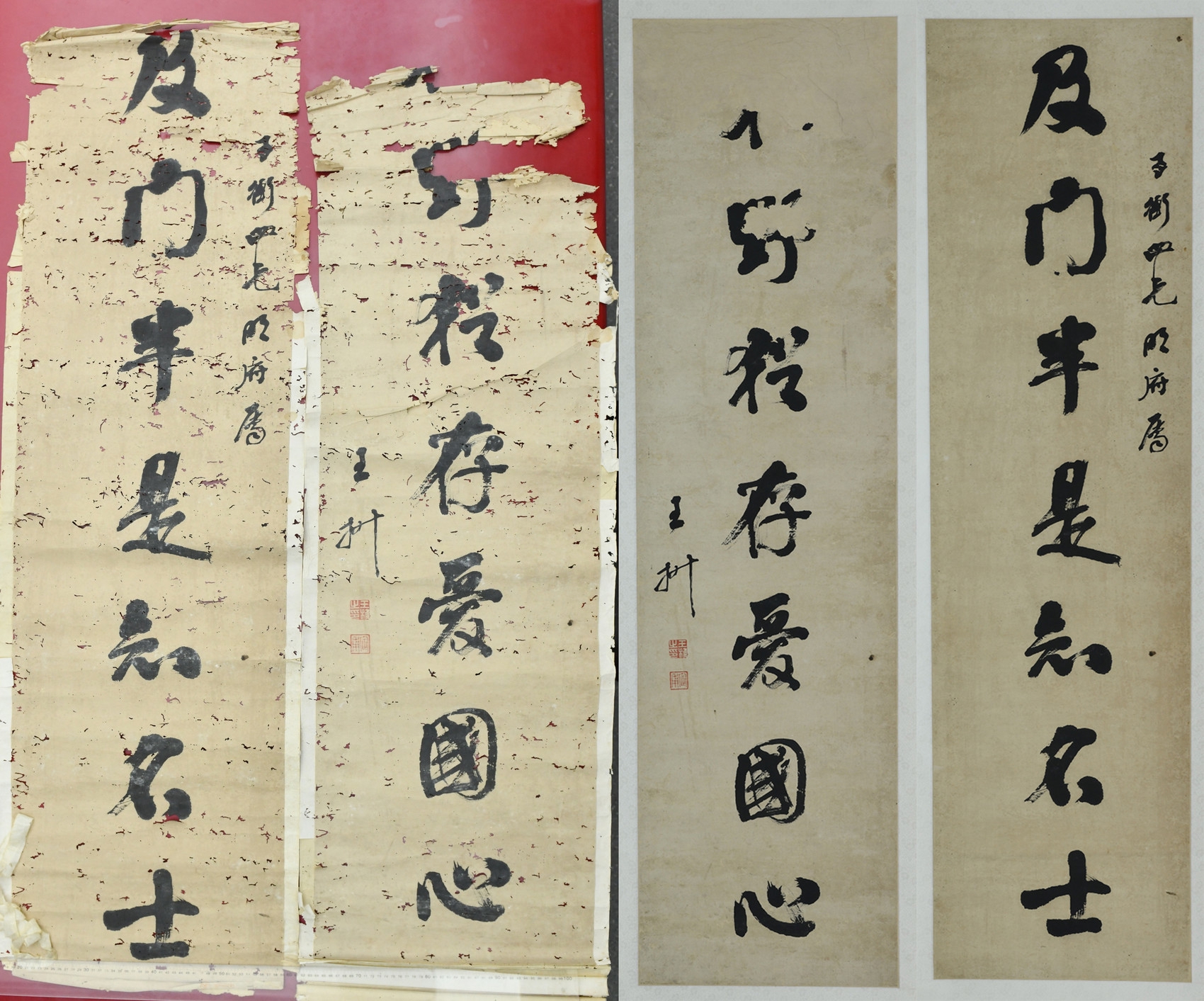

文物经由杜少飞修复前后。(图片由受访者提供)

“越做越难”

“千差万别”中新问题不断

自2006年学习书画修复以来,杜少飞觉得修复“越做越难”:难的不是修复技艺,也不是文物破损的程度,而是沉下心来研究问题背后的规律,去问“为什么”“怎么办”,不断解决出现的新问题。

书画类文物,因纸张材质、装裱方式、保存情况等不同,状态往往千差万别。在杜少飞看来,书画修复的迷人之处,也正在于面临的每个“千差万别”的时刻。

杜少飞没少因经验不足而“交学费”。据他回忆,他曾在大学教室里修复一幅练习画作,“当时正将修复的书画作品贴到墙面上,从而确保书画表面平整。画已经在北方干燥的墙面上贴了一晚上,但我猛地把门一推就进了教室,由于受到突如其来的气流冲击,这幅画在我面前瞬间裂成多片。”

从此,“硬逼着”自己沉下心研究,杜少飞终于有了今天的经验与积累,也硬生生从一个修复专业的“帅小伙”熬成了拥有十八般武艺的“全能大叔”。他笑称,修复工作蕴含着美术史、建筑史、物理学、材料学等多个学科分支,不仅不能拘泥于某种修复技艺派别,还要“四处取经”为己所用。

一次,杜少飞收到一件地方博物馆送来的经卷。由于疏于保护,这幅经卷纸张粘连严重,难以展开。“我们‘抓耳挠腮’后,决定借鉴古籍修复中传统的熏蒸法,用手持蒸汽仪一点点将文物润湿,在达到合适湿度的情况下慢慢展开。”

除了文物修复,壁画修复的部分技巧也被他拿来融会贯通。此外,杜少飞还会与市场上的装裱画师傅进行交流,取长补短。

难以取代

修复步骤、材料与唐代相差无几

书画修复向外难在身,向内难在心,杜少飞说。

“磨性子”是所有修复师的必经之路。文物修复,差之毫厘失之千里,不仅要求修复师连续十几个小时,甚至几天守在文物边观测修复状态,还对修复师每一刻的心态都有着极高的要求。“如果一下子毛躁、不耐烦了产生失误,可能一项原本简单的工作就要花几天的时间来修复,有些甚至无法修复。”

此外,修复还是个“体力活儿”。“都说修复师坐冷板凳,其实我们的修复室里,最多7个人时才有3个板凳,平时修复的时候,哪顾得上坐板凳呀!”杜少飞幽默地说,修复师在日常修复时,经常要站立、低头修复,时间长了,腰疼腿疼是家常便饭。“甚至下楼的时候,腿都不会打弯。”

采访当天,记者在四川博物院文保中心发现,传统的文物修复工作,正借助现代科技手段变得愈发精密。杜少飞告诉记者,“挑选补纸的最高标准,是与文物原纸保持一致。以往这项工作完全依赖老师傅的经验积累,现在则不同——通过酸度计、色差仪、超景深视频显微镜、纤维分析仪等科学仪器,我们可以对文物的材质、微观形貌及损伤情况展开多方面的观察分析,以此为依据选择合适的补纸,并制定出科学且有针对性的修复计划。”但他坦言,对于新手来说,修复科技的出现可以帮助他们尽快积累经验,但毫厘间的修复过程,却几乎难以被科技取代。

“据文献资料记载,如今的文物修复步骤与材料,与唐代时期记载的修复相差无几,并无太大变化。”杜少飞告诉记者,今天的修复师依然可以在没有电源的情况下,完成书画文物的修复。

金属文物修复师任俊锋:焊枪写匠心,代码续传承

人物简介:任俊锋,四川省文物考古研究院文物修复师。从业15年,曾参与三星堆、江口沉银等大型考古发掘项目。

任俊锋正在修复青铜文物。(图片由受访者提供)

一眼“断病”显真功 黏接巧思克难题

拿到眼前的汉代青铜器后,任俊锋下意识地皱了皱眉。

在第二届全国文物行业职业技能大赛金属文物修复师比赛现场,任俊锋只看了一眼,便“扫描”出来眼前文物的“病症”——胎体很薄、缺失较大、矿化严重,矫形困难,无法焊接。

这一眼“断病”的功力,看起来轻松,其实却十分考验选手的多方面能力。“比赛没有任何辅助设施,我们要凭经验、观察、手感等判定这件器物方方面面的病害情况,并迅速做出应对。”任俊锋坦言。

无法焊接怎么办?只能在文物缺失边缘用黏接的方式来进行修复。但在有限的比赛时间内,黏接其实并不是一个最优的选择。黏接固化需要时间、需要随时观测接口以防位移,这些都是耗费时间的操作步骤,也对修复师合理规划时间的能力有着极强的考验。黏接材料的调配也需精准无误,稍有差池便可能导致修复失败。

任俊锋深吸一口气,调整心态,开始细致地清理剔除表面附着物。他小心翼翼地用工具剔除矿化层,力求不损伤文物本体。手指灵巧地在文物表面游走的同时,他也在心中默算着每一步所需的时间。“这次的比赛间隙,我一直在复盘前面的操作,并预想后面很多的步骤。”任俊锋坦言,这次比赛抽到题目的难度虽不算太大,但要万无一失地在15个小时内完成修复,就要求修复师每个决策都要正确,而这也是压力所在。

文物经由任俊锋修复前后。(图片由受访者提供)

手递工具悟门道 以“笨”功夫砺匠心

小时候在农村长大的任俊锋,经常会做弹弓、宝剑、小车等手工品,收获了小伙伴们的羡慕。

机缘巧合到了考古研究院后,他师从青铜器修复专家杨晓邬老师,经历了很长时间的“入门阶段”。

非科班出身的他,进入修复室后没有被安排工作,只是站在边上看。很多年后,他才知道,老师们正是用这种方式来观察自己,看自己可不可以“稳得住性子”。

真正的起步,源于老师们让他“递工具”这一举动。原来,金属修复有一定的流程,但根据不同的文物情况,每一步要用到的工具都不尽相同。任俊锋需在旁边细细观摩,及时递上准确工具,“这也极大提升了我的知识储备。”

回忆自己最初上手修复的情景,任俊锋忍俊不禁:“当时手非常笨,不知道该如何拿文物。”据他介绍,四川出土的青铜文物普遍很薄,残损变形等病害通常较严重,一不小心很容易拿坏。这也是他与文物交手遇到的“第一个难题”。

除了略显笨拙地拿文物,修文物也让他用尽“笨”办法。“当时,我也想像老师们一样焊接,但我不太会用烙铁,温度也调不好,不能准确找到焊接点,所以只好选择黏接。”

“笨”办法可以用,但实在磨性子。金属修复所用的胶剂固化时间长,为防止凝固前的位移,修复师要一直调整黏接文物状态。任俊锋告诉记者,学习修复的前一年,他很少准时吃过午饭,有些时候干脆不吃,全身心投入修复。

左手焊枪承古韵 右手代码启新程

“左手握焊枪,右手敲代码”,既传承手工拼合的“笨功夫”,又掌握三维扫描等“新武器”。如今,随着科技的进步,修复师们也面临着新挑战、新要求。

“以前我们对文物的判断,全凭经验,但现在我们有更多的设备可以辅助检测。”任俊锋告诉记者,对锈蚀成分的检测,会帮助修复师了解文物的受害情况,防止锈蚀继续侵蚀;在修复文物之前,可以通过X光和CT去检验文物内部情况,以帮助修复师进行科学的修复。除此之外,AI的出现也将帮助修复师对文物碎片进行3D扫描,从而在电脑中进行虚拟拼接。“但磨心性、看悟性、练耐性仍是修复工作的关键词。”

“修不过来”,是任俊锋日常工作中最大的感受。目前,青铜修复人才依然紧缺,尚有大量情况棘手的青铜器等待修复。未来,他希望通过“传帮带”,把自己积累的大赛经验、修复心得毫无保留地传授给下一代修复师。