郭友钊

“为什么”或者“?”,是我阅读李忠东的《从阿尔泰山到横断山——地质工作者手记》时不时遇见的视觉冲击。在章节题目中,“我们为什么要看雪山”“横断山:为什么不是东西,而是南北”“为什么这里不能叫‘百里丹霞’”;在正文行文里,“在远离板块边界的内陆地带为什么不断地发生强烈地震,并造成如此巨大的地表破裂与位移?动力来自何方?未来的地震危险性又如何?”等等,都深深地吸牢我的目光,激发我的兴趣,希望从书中找到答案。全书两遍、部分三遍读下来后,我也冒出一个“为什么”:为什么我细读了这部书呢?

我知道李忠东定是能精准回答“为什么”的。李忠东是这一代地质人中将科技与科普双重责任集于一身的专家,也是将学理与文采融于一笔的作家。

李忠东回答“为什么”时,总是多视角、不囿于一己之见的。解答“我们为什么要看雪山”之问,他一方面引用作家马丽华的观点:一提供旅游者的终极体验,二体现登山家的极限意志,三实现科学家的探索奥秘;另一方面也呈出自己的看法:雪山有它的绝对高度,如万物有自己特定的位置与秩序,看它,其实就是“让我们心生崇拜”,即敬畏自然。

人云不妨亦云是为兼听,自说当然要说是为独思。以这样多维度的观察且诚恳地回答同一个问题,是书因此可满足不同的读者:不方便出门的或在路上的旅行者、正在探索世界的科教人员、正在关心生态的人们。

该书是新书,却是李忠东精选的旧文。每到一地,如雁过留声,李忠东便描绘一文。27篇文章,发表的时间跨度有10多年,篇篇是心血之作。其中的许多篇,我曾断续地读过,感觉各是一粒明亮的美玉或是一块透明的宝石;现在把它们按空间位置拼接在一起,就构造了一条折射出五彩光芒的项链。项链仿佛已悬挂在地球第三极画像的胸前,目光下的每一页、每一行文字,都是他每一段科考行程中闪亮的记载,也是为西域撰写的一块块胸牌。

读是书,我重新认识了我国的西部,认识青藏高原及其周边。书分5辑,分别为“西北之北”“青藏苍茫”“横断东西”“天造大盆”“云贵高原”,而北而南,五片之连线,之北的可可托海矿坑到之南的断陷大湖,跨越万里,呈现了苍苍茫的自然景物与戚戚然的人间烟火,其跳跃之猛、人物之异,是西部世界的样板,无论旅游者还是科学家,均是一生极难抵达而目睹的。因此,集西部地理、地质、人文于一身的是书,在书海中是难得一见的。作为远离极地西部而生活在近海东部芸芸众生中的我,读了是书,加深了对西部这一陌生世界的印象。

读是书重给我震撼的,是李忠东贯穿于文章中的科学思维方法,即用地质解释地理、用自然解释社会。“地质构造的复杂多变,地形地貌的跌宕不羁,不断带给我全新思考。而地球始终充满了谜,总是让人难以捉摸,它既近在咫尺,又似乎遥不可及。”李忠东在序中,表达了编撰这部书的理念,“地质和地理还是有很大区别的,地质关注地球的内部结构、构造以及演化,而地理更关注地球与人之间的关系,这有点像医学中的内科和外科。我一直试图用地质的思维去解决地理的问题,就像外科的问题往往需要先解决身体内部的问题…人们因地制宜,结庐而居、筑城造廓、聚人成邑,一切文明与思想最终都和这座山、这条河纠缠交织。这就是我们要从地理看西部的原因。”

这种系统论、决定论的思维方式,潜伏于一篇篇文章中。自然需要科学素养较高的读者方能心察万物、方能懂得自己,这也是我把是书细读第二遍的原因,力求读懂李忠东,将李忠东的科学思维默化为科学人生的日常中。

是书的部分,我还读了第三遍。为何?原因是我好是书中的形色,所配置的与文字密切相关的照片让我欣喜。此时不读文字,只是静观画面,亦是一次身临其境的西部之旅了。

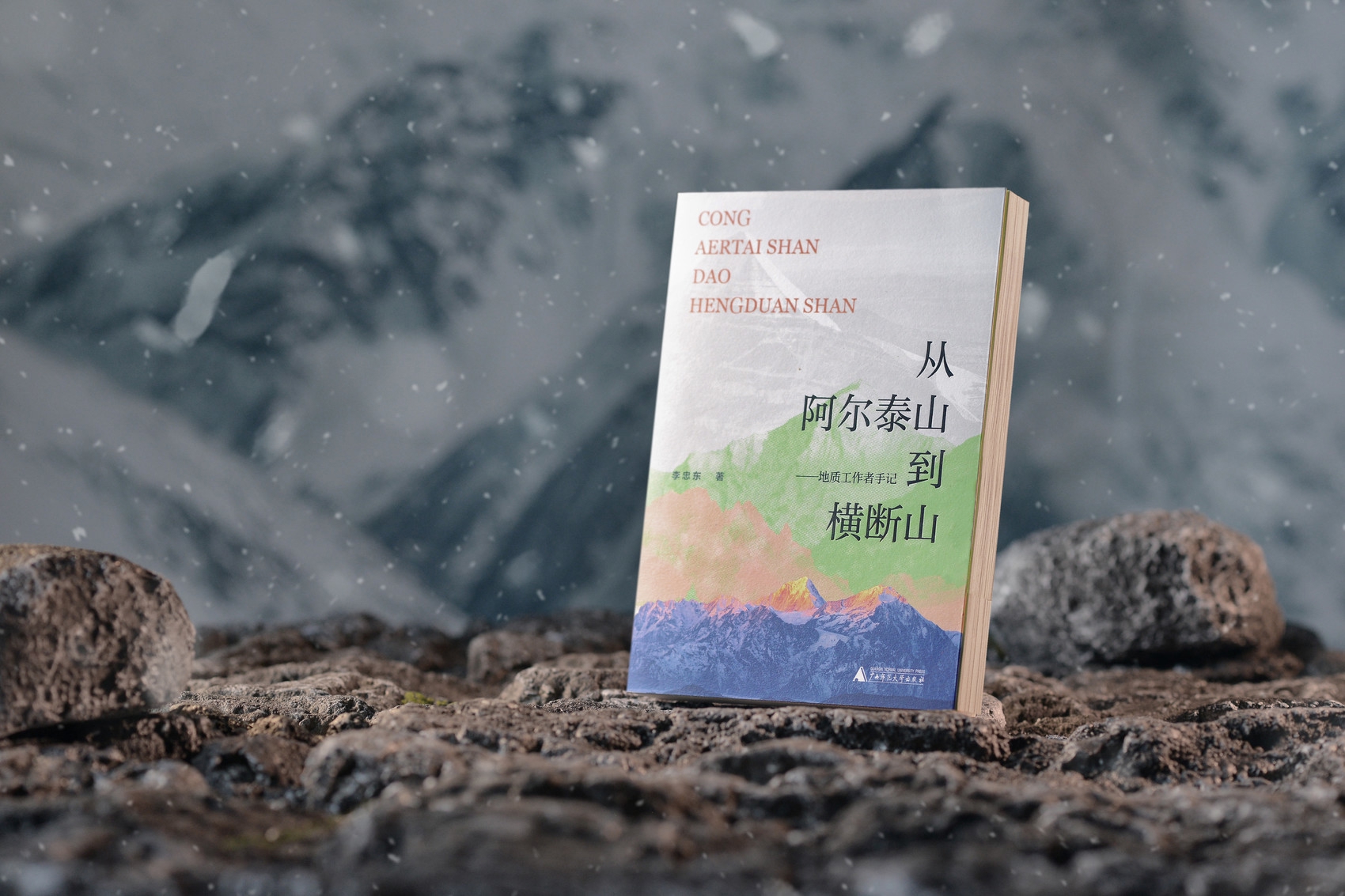

(《从阿尔泰山到横断山——地质工作者手记》,李忠东著,广西师范大学出版社,2025年5月)

作者简介

郭友钊,博士,中国地质科学院物化探所教授级高级工程师,自然资源部首席科学传播专家,中国作家协会会员,中国自然资源作家协会副主席。