(点击图片进入报道专题)

人

物

简

介

谭继和,四川开县人(今属重庆市开州区),四川省政府文史研究馆资深馆员,省社科院杰出研究员、巴蜀文化学首席专家,现为四川省历史学学会、省经济文化协会、省武术文化研究会、省司马相如、扬雄、郭沫若、袁焕仙等研究会的名誉会长。

师从先秦史专家徐中舒,专注巴蜀文化研究工作40余年,对传承弘扬巴蜀文化作出巨大贡献。整理出版《十三经恒解(笺解本)》等古籍,著有《巴蜀文化通史.通论卷》 《巴蜀文化辨思集》等,编有《巴蜀文化通史》《中华地域文化通览·四川卷》《天府神游》《成都市政府城市特色塑造研究》《四川省政 文化旅游发展报告》等。

·巴蜀文化是中华民族文明共同体常青树上生长结晶的一株巴蜀地域生态神奇、文态神秘、心态神妙的奇葩

·学术研究最大的价值就是“通经致用”,做学问一定要为现实服务

·遍布巴山蜀水的历史遗存、遗迹、遗址,包括大量非物质文化遗产,对其保护开发利用都需要进一步走深走实,让传统文化的精髓真正寓于现代化的旅行游玩中

·将巴蜀文化研究成果活用到成都市政建设上,让城市文化景观等更具有巴蜀文化魅力

四川在线记者 马逸珂 韦维

生活在巴蜀大地,我们对深植于这片土地上的文化自然倍感亲切与自豪。数千年以来,巴蜀文化与中华大地上其他的地域文明互补共荣、共生发展,共同为中华群落“文化生态”森林茁壮成长贡献力量。著名学者、巴蜀文化首席专家谭继和长期从事巴蜀文化研究,不仅系统梳理了巴蜀文化源远流长、璀璨绚烂的历史文脉,更致力于推动新时代川渝文化事业赓续向前。

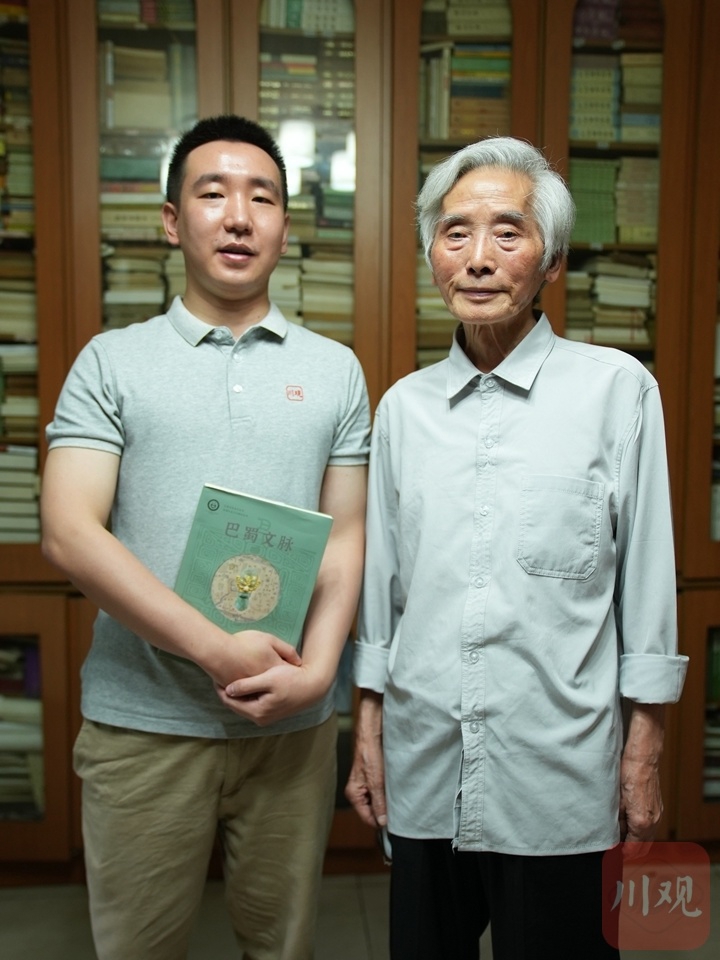

7月8日,四川日报全媒体“文化传承发展百人谈”大型人文融媒报道记者专访了谭继和。在他陈设老旧却书盈四壁的家中,谭继和娓娓道来巴蜀文化的神奇、神秘、神妙。一个下午的对话交流,我们更得以管窥这位耄耋学者几十年如一日耕耘家乡文化沃土的赤子初心。

好好读书

不服输的犟劲改变命运

谭继和1940年生于四川开县(今属重庆市开州区)一户县城人家,因为小时候父母不幸相继离世,整个童年过得非常困顿,以至于有邻居闲谈中叹息这个没人照顾的娃娃“将来恐怕只有拉板板车的命”。这句话被谭继和听到,反而激发了他不向命运低头的心气:“我五谷不分,只会读书,为了摆脱拉板板车的命运,只有好好读书!”

带着这份决心,还在读小学五年级,11岁的谭继和便考入开县中学,此后不仅靠着国家助学金解决了衣食问题,更有幸遇到了全心全意爱护学生的老师以及多位志同道合的挚友,逐渐培养起对文史的浓厚兴趣。

谭继和回忆,中学期间,语文老师杨谨伯对自己影响很大,他不仅教同学们写诗填词、引导读中国古典名著,还组织有共同文史兴趣的学生组成课外阅读小组,鼓励大家积极向校办刊物投稿。“杨先生毕业于重庆大学中文系,时常带着我们赏析传统诗词、精读古文;而在作文方面,更从严要求——不仅要注意遣词造句等基础,还必须在一节课时间内完成作文,不准拖延。”谭继和说。

初中第一次历史课考试,因为不得要领,竟然被打了0分。这深深刺激了一向成绩优异的谭继和。带着不服输的犟劲,谭继和硬是每晚趴在煤油灯下,“啃”完了全部历史课本。从此以后,整个中学阶段他的历史考试几乎都是满分,也收获了一向严苛的老师的赞许与器重。“我的两位历史老师李公照先生、李高如先生,都非常关照我,指导我从《游侠列传》开始,在高中‘囫囵吞枣’读完了整部《史记》,这在当时全校学生中也是第一人。”

谭继和至今依然深深感激与怀念这些师长。“那时学校里许多老师都是来自大城市的名校高材生,文史功底非常扎实,不少人自抗战起就在开县教书育人。他们引导我读名著古籍、背司马相如等名士的文章,起初不求甚解,直到后来读大学甚至参加工作时,才理解到先生们的良苦用心。”谭继和感慨,这些经历为自己打下了受用一生的基础。

幸遇明师

18年积淀“打通”中国上下五千年

1957年,谭继和以优异成绩考入四川大学历史系,人生第一次走出大巴山区,来到成都开启了本科与研究生前后8年的求学生涯。

川大历史系与数学系是学校两大王牌专业,历史系师资阵容强大、群星闪耀:历史学家、古文字学家徐中舒任系主任,同时还会聚有经史学家蒙文通、古典文学家缪钺、民族史学家任乃强、考古学家冯汉骥、语言学家卢剑波、世界史学家顾学稼等一批文史名家。他们组成难得的高风亮节、学问高深、彼此尊重的教学队伍,在言传身教间让包括谭继和在内的广大学生受益终身。

治学方面,谭继和钦佩于老师们百科全书式的博采众长。“现在的学科分工都很细,但中华文化的传统就是‘文史不分家’。那时我的老师们几乎都是文史哲的通儒、才学广博,有着一种不同于平面思维的球形思维,即不局限于自己研究的本业,有专学、又有通学,真正做到《易经》中所谓的‘会通’。这才是有大学问的大家!”

尤其值得一提的是徐中舒对谭继和的影响。徐中舒是国学大师王国维的弟子,1962年,谭继和考取其门下的先秦史专业副博士研究生。“先生亲自讲授先秦史、先秦史料、古文字学三门课,其他的诸如音韵学、训诂学、中国哲学史等则由先生协调其他科系的名师如甄尚灵、彭楚石等授课。”此外,徐中舒还带谭继和等在故宫博物院实习、去安阳殷墟观摩,实地研学文物保护和考古发掘,“这在那个年代都是来之不易的宝贵机会”。

1965年,顺利毕业的谭继和在徐中舒推荐下进入中国科学院哲学社会科学部中国近代史研究所,在史学大师范文澜所领导的《中国通史》编写组工作。此后10年间,谭继和利用各种契机阅读大量第一手珍贵文史资料。“资料积累了10个卡片箱,数量有近万张。”谭继和至今依然保留着不少当初的卡片和笔记,“这是非常宝贵的财富,我的学术记忆就是在抄卡片中获得的。”

“我一生最幸运的事便是遇到了许多位明师,除了习得知识,更在道德品性与思维范式上深受他们的影响。”也正是这18年的积淀,让谭继和以通史的基础与全局性的眼光打通了由古代至近现代的中国历史,开启了其后40余年的巴蜀文化研究之路。

巴蜀文化:

兼具神奇神秘神妙的“三神之美”

1976年,谭继和为照顾家庭从北京调回成都,起初在成都市委宣传部从事理论工作。为了在全市干部大会上讲一课“关于正确处理人民内部矛盾问题”,他想到以先秦史中“郑伯克段于鄢”的故事来讲解,引起轰动。后来,组织上又安排他参与成都市新闻出版局、成都出版社及成都市社科所(院)、社科联的筹建工作并同时担任一把手。但即便公务如此忙碌,谭继和也总是挤出时间读书。“常常是白天忙工作、晚上研读,到现在都保持着这个习惯。”

谭继和的老朋友、中国近代史学者耿云志编纂首部《中华文化大辞典》,其中涉及巴蜀文化的部分找上了谭继和。在此契机下,他即与耿云志等老友商议,最终确定了自己从事巴蜀文化研究的方向。接下来40多年里,谭继和在该领域积累起大量成果与资源,巴蜀文化、蜀学研究也因他及一大批学者的大力推动在川渝地区逐渐升温。

在谭继和看来,巴蜀文化最大的特点便在于其自然与人文相结合的“三神之美”——生态神奇之美、文态神秘之美、心态神妙之美。从其源头陇蜀文化发展到今日巴蜀文化,其历史文脉和文化基因历数千年而不绝传承至今,塑造了今日川渝地区的精神面貌。

谭继和认为,巴蜀文化是中华文化总根的直根系,来自中原母体文明的直接孕育。“中华民族大一统的文化基因始终根植于巴蜀人心中!坚持文化自信,立足中国本土话语体系解释开展巴蜀文化研究,这是我几十年来从未动摇的根本观念。”

通经致用

把知识不断化用在家乡大地上

采访中,谭继和一直向记者强调做学问须“通经致用”,力戒“空疏无本,游谈无根”:“学术研究一定要为现实服务,为人民群众对幸福生活的美学境界追求服务。”几十年来,他常常走出书斋,身体力行地让巴蜀文化研究的种种成果化用于社会、活用于大地、体现于景观人居。从1990年代初成都府河、南河、沙河整治工程开始,他即作为文化顾问,参与了多项城市文化景观设计——春熙路中山广场“老字号”铜雕设计、天府广场相关文化概念实景呈现、浣花溪公园与沧浪湖文化设计、成都城乡林盘文化保护规划、成都三环路17座立交桥命名与“羊犀立交”正名……今日许多市民游客习以为常的文化景致,背后都凝结着谭继和大量的思考与论证。尤其在“5·12”汶川特大地震后的灾后重建中,谭继和还作为四川省文化旅游产业专家组组长参与灾后重建规划——和来自珠海的专家一道,规划了汶川的大禹广场、大禹祭坛等汶川大禹文化旅游区核心建筑。

除参与市政文化建设外,谭继和还曾作为省非遗保护专家委员会副主任,积极为川渝地区非物质文化遗产保护与利用奔走,为非遗融入全省文旅事业发展奉献力量。此外,他更热心于各类面向社会大众的文史讲座,几十年如一日地向在校学生、干部职工、市民游客等开放。

2024年底,集70位专家学者多年努力、全书共28册、1600万字的《巴蜀文化通史》终于付梓面世,这让作为该书双主编之一的谭继和倍感欣慰,“这是目前关于巴蜀文化全面、集中、系统的学术集成”。一直以苏东坡“不羡千金买歌舞,一篇珠玉是生涯”为人生座右铭的他,自觉也算没有辜负徐中舒等师尊们的教诲与栽培:“巴蜀文化博大厚重,其蕴含的丰富历史文化思想养料,对今天我们更加坚定文化自信,培铸新时代四川人精神,正起着越来越大的作用。”

对

话

“神奇神秘神妙”的巴蜀文化是巴蜀大地薪传之脉心灵之魂

巴蜀文化是中华文明的重要组成部分

记者:您是巴蜀文化研究的集大成者,如何定义巴蜀文化?其涵盖范围和特征是?

谭继和:说不上是集大成者,过誉了。只能说是在众多前辈学者集大成的路上,努力做了些微奉献。

巴蜀文化源远流长、博大厚重,如果一定要为其下一个最简单的定义,可以这样看——巴蜀文化是中华民族文明共同体常青树上生长结晶的一株巴蜀地域生态神奇、文态神秘、心态神妙的奇葩。其有以距今200万年的巫山人为标志的人类发展史,有以人皇伏羲治下古羌人衍变出的古巴人与古蜀人两大族系为代表的万年文化史,有五帝时期炎黄直系子孙蜀山氏与高阳氏开拓巴蜀的五千年文明史。

巴蜀文化区以四川盆地为中心,其腹心地区大致与今日四川省和重庆市区域相当,范围还包括“与巴蜀同俗”的区域,如汉中、黔西、滇东、鄂西南、湘西等讲西南官话的区域,也在巴蜀文化区内。

巴蜀文化丰赡多彩、瑰玮绝丽,我将其特征概括为兼具神奇、神秘、神妙的“神韵三美”:神奇,仰仗自然馈赠的“宇宙神奇之绝观”,巴蜀大地东西南北的奇绝景象造就巴蜀生态世界无边的神奇之美;神秘,有赖几千年来蜀地“文物神秘之繁盛”与蜀才“文冠天下之大美”,呈现巴蜀文态世界无尽的神秘之美;神妙,在于浸润巴蜀人心田的“逍遥自在似神仙,行云流水随自然”观念。

作为物质文化家园,巴蜀有巢居文化、蜀道文化、笮桥栈道文化、仙乡人居文化、林盘文化五大特色;作为精神文化家园,巴蜀文化的心灵美学境界更呈现仙源在蜀、道源在蜀、儒学源蜀、菩萨在蜀、文宗在蜀、才女在蜀、天数在蜀、易学在蜀八大特征。这些特征体现了“巴蜀父老非常之人”(司马相如语) ,即敢为人先的创新创造奋斗精神与仙化浪漫的梦想理想精神。

四川在线记者对话谭继和

记者:如何理顺巴蜀文化与中华文化的关系?巴蜀文化在中华文明共同体中的地位和价值是什么?

谭继和:巴蜀地处东亚大陆腹地的“两河流域”,黄河与长江这两条中华文明的母亲河,一条是孕育巴蜀子系文化的母体,另一条则是巴蜀文化巨人成长的摇篮。若把中华文明共同体看做世界民族之林中自成体系的大文化群落,巴蜀文化就是其中一大子系群落,其始终是中华文明母体中一个善于容纳和集结的开放性子系群落,并始终在中华文脉系统中与其他子系文化群落互补共融、共生发展,并为伟大的中华文明“文化生态”森林成长贡献了自己独特的地方性价值。巴蜀文化绝非中华文明的边缘或附庸,而是中华文化总根系中的直根系,是中华文明的重要组成部分。

同时,巴蜀文化又以“心向中原大一统”的核心认同意识不断向中华文明母体做出自己的反哺性贡献:中原礼乐文教所产生的凝聚力和向心力,让巴蜀文化向其靠拢和礼敬;巴蜀人受中原礼乐文教的引领和熏陶,不仅丰富了自身的浪漫主义精神,更回报中华文明以奋斗精神、实干精神、敢为人先精神。正是这种“中原影响各地,各地也影响中原”“你中有我,我中有你”的文化面貌,中华民族共同体大一统的“中国心”文化基因也根植在巴蜀人心中。

针对古蜀文明,我向来不同意所谓的“三星堆文化西来说”“神权国家说”等一类观点,我始终坚持,无论是古巴人的文化还是古蜀人的文化,都是在中华本土生长起来的,古巴人与古蜀人也很早就与中原地区有最广泛的文化认同,那些古蜀文明“外来说”观点,完全是一种文化不自信的体现。

学术研究最大的价值就是“通经致用”

记者:您17岁即考入川大历史系,毕业后又赴中国社科院近代史所工作,追随徐中舒、范文澜等名家学习、积淀,前后足足18年,可否分享前辈们的教诲?

谭继和:徐中舒先生是当时川大历史系主任,我研究生跟着先生学先秦史。我依然记得,课堂上先生总是强调“先秦是传统文化的根和魂”,时常告诫所有学生,“先秦是中华文化的源头所在,学好中国历史一定要从源头学起”,还悉心指导我系统研读了《左传》《国语》《春秋》等一大批先秦典籍,奠定了我在古典文献考据、训诂和义理等方面的学术基础。

而在京工作期间,让我印象尤其深刻的是范文澜先生组织的文史界“星(期)五聚餐会”活动,每周十几位学者聚在一起谈天说地、畅所欲言,像顾颉刚、翦伯赞、白寿彝乃至郭沫若等名家大师也时不时前来。这是非常难得的机会,每次文澜先生带我去,都有很大的收获,他那句名言“(做学术)要坐得冷板凳,吃得冷猪头肉”,就是在活动中总结出来的。

我这一辈子幸得多位恩师指点,不仅在于知识上,他们的治学的态度、精神、心境以及功底和眼界,更是我受用一生的财富。我的许多老师都兼具古文经学的功底与今文经学的思辨,教导我们研究史学要善于“在旧论据中出新意”。我始终记得徐中舒先生对写文章的要求——一定要追求独到见解,“无独立见解就不要写文章,文章不得有大段引用。写出的文章也一定要放几年,别人写不出再拿出来。”我一直是这样坚持的,以至于后来带学生也是这样要求。范文澜先生也多次指出,做学术要“甘坐冷板凳”,但“文章不写一句空”。缪钺先生更是引述大儒顾炎武的教诲,告诫我绝不可在学术市场上“买卖旧铜钱”,须自己“亲身进铜山开矿”。

细细想来,这其实也是“文宗在蜀”精神的传承。那个年代,我的老师们即便有大学问也过着清贫朴实的生活,但正是这种不困于红尘的空灵心境,才追求得了大智慧,在学术上有大成就,产生的成果“为民所信、为民所用”,这也是通经致用的根本。

我做学问往往不是“主动”的,反而“被动、被迫”时居多。能拿出来一些成果,往往是现实的需要和师友们的催促。“三人行,必有吾师焉”,要广交朋友,广拜师尊。

做学问,要会学,要会问。“独学而无友,则孤陋而寡闻。”——我相信这是真理。我的研究能得到社会承认与注重,就得益于众多师友的指教和护助。例如关于巴蜀画派、巴蜀古琴、巴蜀武术等的研究,都是师友们催促、指点、帮助得来的。

做学问,当力求“独是之语”,有创新见解。“学之言,觉也,以先觉觉后觉;学之言,效也,以后人师前人。”这样的师友相处之道,正是新时代赓续文脉、厚植根基,奠定中华优秀传统文化根脉、活学活用的需事。

让城市文化景观等更具有巴蜀文化魅力

记者:您做学问始终坚持“通经致用”,对将巴蜀文化研究成果融入城市文化建设,您有哪些经验之谈?

谭继和:我始终坚信,学术研究最大的价值就是“通经致用”,做学问一定要为现实服务。自20世纪90年代以来,我就是成都市城乡规划委员会唯一的文化界专业委员,主要工作就是将巴蜀文化研究成果活用到成都市政建设上,让城市文化景观等更具有巴蜀文化魅力。

当年春熙路街面整治与景观改造升级工程中,围绕“如何建成有文化韵味的知名商业街”,我与多位专家商议,最终提炼出“老字号”艺术展现的思路。然而,要确保记录成都“老字号”铜雕的真实准确并非易事——一条二三十年代即兴盛的老街,街面早已几经流变。于是,那段时间大家几乎天天泡在图书馆、资料室,翻阅了大量民国时期的报刊,才一个个确认“老凤祥银楼”“新新新闻社”“龚记绸缎庄”等春熙路上曾经真实存在过的“老字号”以及其背后的真实故事。

又如成都的文化地标天府广场,先前因为对主题长期存在争论,一直没有动工,我们反复论证了很久,直到2006年才最终明确巴蜀文化的主题。整个广场的文化景观,可概括为“天地自然之图上,龙腾凤舞拥朝阳,涌出巴蜀文化十二体系,写就老成都天书地卷”。其中,“巴蜀文化十二体系”是重点部分之一——这之前,还没有人系统完整地梳理清楚巴蜀文化体系。借此契机,我组织专家,经翔实学术论证,最终确定了包括“川肴百味”“水润天府”“天下名城”“锦城丝管”“科教华章”“仙源故乡”“和谐天使”“古蜀文明”“智慧诸葛”“文宗在蜀”“巴蜀红潮”“民族花灿”的巴蜀文化十二体系,并选定12根青铜铸文化柱为呈现载体,柱上的铭文也全部由我撰写、审定,虽然每篇字数很少只有不到200字,但背后都有我们专家学者团队一两万字的论文作依据。此外,我还撰写了《成都颂》与《天府广场记》,分别镌刻在两块已有5000多年历史的珍贵乌木上放置于天府广场,也是对源远流长巴蜀文化的礼赞。

记者:近期召开的省委十二届七次全会通过推进文化和旅游深度融合发展、做大做强文化旅游业的决定。从巴蜀文化传承发展助力四川文旅角度,您有何建言?

谭继和:巴蜀文化瑰玮绝丽,省委“彰显巴蜀魅力的文化和旅游深度融合发展新路子”的号召非常必要且及时,我深表赞同与拥护。

确实要承认,在当下,巴蜀文化传承发展的确面临不少困难与挑战,存在部分年轻群体失根忘脉、挖掘历史遗存不够具体深入等现象,文旅融合中也存在浮于表面、景观雷同化等弊病。巴蜀文化作为中华优秀传统文化的一部分,是中华文明从历史迈向现代与未来的根脉,绝不应该被当下某些轻飘轻浮的外来文化所侵蚀。结合多年对巴蜀文化的研究,我认为政府层面在落实决定时,可重点关注巴蜀文化在历史遗产、现代文明、革命文化、民情风俗烟火生活、康乐伦理家风家教这五大层面上的丰富资源。尤其是遍布巴山蜀水的历史遗存、遗迹、遗址,包括大量非物质文化遗产,对其保护开发利用都需要进一步走深走实,让传统文化的精髓真正寓于现代化的旅行游玩中。

发展文旅中对历史资源的活用,我曾参与的汶川绵虒石纽山大禹祭坛暨大禹文化旅游区建设相关经验可为一例。如今游人如织的大禹祭坛、大禹铜像及禹王殿等建筑,其形制、设计等,都找得到历史依据,来自我们对大禹文化体系的整理。宏大物质建筑群背后,有一系列翔实历史文化考据作为精神支撑,包括对大禹“华夏始祖 治水兴农先师”的历史定位、西蜀羌乡作为大禹故里的范围确定、华夏第一家训“民惟邦本 本固邦宁”、大禹文化西兴东渐论等。这便是错综古今,让来自古代的文化传承与我们现代生活错综融汇在一起,而非某些历史主题文旅项目的通病——景观是景观,游玩是游玩。希望未来还能建构西蜀羌乡大禹石纽文化圈景区和大禹石纽旅游环线,并与九黄旅游环线同步发展,如此在川西北地区打造神奇生态、神秘文态与神妙心态深度融合的大禹故里文旅走廊,必将进一步彰显巴蜀文化的特色与魅力。

记

者

手

记

书斋深处的文脉守望者

走进谭继和的家,印象最深刻的便是目之所及处处皆书,不仅客厅与卧室的几个大柜子已塞得满满当当,茶几、餐桌乃至沙发和凳子上,也摞着书籍和资料。若不是采访的打扰,下午这个时间点他定是埋首书海;几十年来陪伴左右的,还有他同为文化学者的夫人祁和晖。“读书就是我们的生活!”先生轻声一语,道尽日常。

读书改变了谭继和的命运,更引他叩开巴蜀文化研究的殿堂。数十载寒暑,学术论文、项目报告、成果专著……堆叠起他在巴蜀文化领域的丰硕成果。 但比著述等身更难得的,是谭继和还敢于走出书斋故纸堆,在一项项服务城市建设的学理论证中、一场场面向社会大众的文史讲座里,身体力行践行着学问的“通经致用”,把自己的研究成果不断运用在文化传承发展的方方面面。“不羡千金买歌舞,一篇珠玉是生涯”——这是谭继和奉为圭臬的座右铭,更是他人生的真实写照。

去年底,由谭继和等学者主编的巴蜀文化研究集大成之作《巴蜀文化通史》,经十多年努力终得以正式出版;差不多同时,他本人广受好评的大众通俗读物《巴蜀文脉》,在时隔多年后经修改、增补又再版发行。这两件事都让谭继和由衷高兴,自认为“总算没有辜负恩师们的教诲”。最近,谭继和还与多位老专家一道,就贯彻落实省委相关决定,助力四川文旅深度融合发展做大做强本省文化旅游业出谋划策,继续贡献余热。

巴蜀文脉流贯五千年,历先秦、汉唐宋元、明清至当下,“文宗在蜀”精神浸润着巴山蜀水的每一处土地。我们深深期待,传承弘扬巴蜀文化,有更多如谭继和一样的继往开来者。

“文化传承发展百人谈”大型人文融媒报道

四川日报全媒体出品

统筹:姜明 赵晓梦

第九十一期

执行:黄颖

记者:马逸珂

摄影:韦维

剪辑:周芷冰

海报:刘津余

编辑:梁庆