(本文原载《作家》杂志2025年第8期“作家走廊”栏目)

奎多·奥尔达尼(GuidoOldani)

意大利诗人、作家,意大利终极现实主义(RealismoTerminale)的创立者与倡导者。1947年出生于意大利米兰省的梅莱尼亚诺镇(Melegnano),1985年发表诗集《Stilnostro》,随后相继出版了《香皂》(Sapone)《混凝土搅拌机》(LaBe-toniera)《终极现实主义》(Ilrealismterminale)《沥青上的脸颊》(Laguanciasull’asfalto)等作品。2010年获得第十六届阿奎泰尔梅国际诗歌节终身成就奖,2019年获得“1573国际诗歌奖”,2021年获诺贝尔文学奖提,2025年4月获得第二十九届“蒙塔莱文学奖·终身成就奖”等。其作品被翻译成英语、德语、西班牙语、阿拉伯语、俄语、中文等多种语言在全世界范围内传播。

吉狄马加

中国当代最具代表性的诗人之一,同时也是一位具有广泛国际性影响的诗人。诗作已被翻译成近四十种文字,在世界几十个国家出版近百种版本的翻译诗文集。现为中国作家协……》《从雪豹到马雅可夫斯基》《献给妈妈的二十首十四行诗》《吉狄马加的诗》等。曾获中国第三届新诗(诗集)奖、郭沫若文学奖荣誉奖、庄重文文学奖、肖洛霍夫文学纪念奖、柔刚诗歌荣誉奖、人民文学诗歌奖、十月诗歌奖、国际华人诗人笔会中国诗魂奖、南非姆基瓦人道主义奖、欧洲诗歌与艺术荷马奖、布加勒斯特城市诗歌奖、波兰雅尼茨基文学奖、英国剑桥大学国王学院银柳叶诗歌终身成就奖等奖项及荣誉。曾创办青海湖国际诗歌节、青海国际诗人帐篷圆桌会议、凉山西昌邛海国际诗歌周以及成都国际诗歌周等。

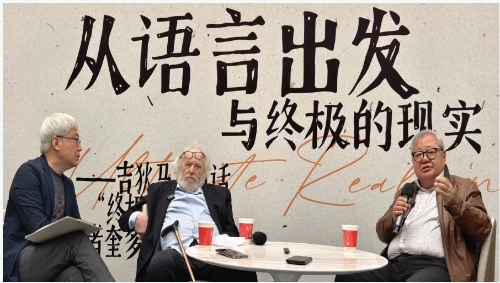

吉狄马加:今天在我们诺苏艺术馆诗人之家,欢迎来自世界各地的诗人朋友们。经过几天的大凉山诗歌之旅,大家返回到西昌,在这里将做一次非常富有意义的对谈——我们邀请意大利当代著名的诗人、终极现实主义的创立者——奥尔达尼,我首先要向奥尔达尼先生表达致敬。

奥尔达尼:谢谢,感谢您的邀请,非常荣幸来到这里。

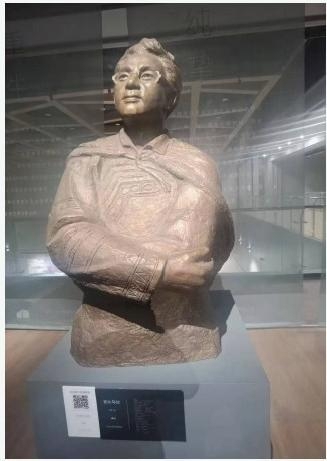

吉狄马加(左)雕像家吴为山(右)

吉狄马加:大家知道当下世界的诗歌交流应该说是没有中断过的。尽管当下世界非常复杂,面临很多困难,但是诗歌依然在发挥着很重要的桥梁作用,这次大凉山诗歌之旅实际上就是一个最好的体现。我想我们之所以还能进行这样的对话和交流,主要是基于诗歌还像过去一样,依然是人类通向未来的一个非常重要的方式。如果说我们还相信诗歌,从某种意义上而言就是我们依然相信未来。

奥尔达尼:谢谢您这个美好的比喻,把诗歌比喻成一座桥梁。我特别欣赏吉狄马加先生这个桥梁的比喻,您把诗歌比作桥梁,简直太美妙了。作为第一个问题,这几天在凉山,我亲耳聆听了彝族诗人的诗歌,发现它们有一种独特的歌唱性,就像自带乐器一样。我特别想知道,您在创作时如何在彝族传统的歌唱性诗歌和您的现代诗之间找到过渡?如何平衡这种民族传统的音乐性与个人写作的差异性?

吉狄马加:谢谢奥尔达尼先生!虽然你到凉山的时间很短,但是却能敏锐地发现彝族诗歌的歌唱性与现代诗之间在语言上的隐秘关系。实际上彝族是一个富有诗歌传统的民族,据不完全统计,在中国各民族中间,彝族的创世史诗和英雄史诗是最多的,或许说是最多的之一。在彝族传统的诗歌生活里,对诗与歌的吟唱是很普遍的现象,特别是彝族有十分丰富的歌谣。彝族的歌谣和抒情诗,在某种意义上来说就是同一种存在,那是因为诗和歌在很多时候是无法分开的。很多彝族的现代诗人,特别是当代诗人在自己的写作过程中,都深受这种民族诗歌传统的影响。

在我们的诗歌里有一个很大的特点就是抒情性,当然这种抒情性不仅仅是在彝族诗歌里面,中外的古典诗歌以及延续到今天的现代诗,其抒情性仍然是诗歌的一大特色。虽然不少诗人试图反抒情,我个人认为很多时候,诗歌的抒情是一种特殊的品质。在现代诗的写作中,诗人都会力求回到语言或者说回到语言本身,去创造一套属于自己诗歌更具个人化的语言,是无论怎样变化,诗人创造的这套语言终究不能摆脱传统诗歌和歌谣的关系,其抒情性还会若隐若现。现代诗在很多时候,在形式、修辞等方面都发生了很大的变化,如何处理好与传统的关系,既是我个人写作中,同时也是中国当代许多诗人在写作中共同面临的问题,如何处理好这种关系,对于一个当代诗人而言,其实就是如何处理好与现代性的关系。

人类在经历了两次世界大战之后,很多诗人在写作中往往把抒情看成一个问题,如果是泛滥的抒情当然是问题,从东方和西方的正典诗歌传统来看,抒情某种意义上就是诗歌的本质之一——当然同样还有很多并不抒情的诗歌,这并不是我们反对抒情的理由。我想说的是我们不能简单地去规定什么样的诗歌才是当下的诗歌,才是合乎我们所要选择的形式来写作的诗歌,因为诗歌永远是在不断地变化中的一种艺术样式。我只是强调不要简单地否定诗歌的抒情性,当然同样也不能武断地反对诗歌里的叙事性甚至是反抒情。如果对一首诗而言是一种合理的存在,就尊重写作者的选择,比如德国诗人布莱希特的作品,大多是叙事性的,就像他的戏剧。

奥尔达尼:我开始问第二个问题,马加先生,在您的文字中我发现存在着一种与祖先休戚与共的关系,同时也体现了您对未来世代人们的一种认知,所以在我看来——我是一个非新教的基督徒,也就是天主教徒——在这世间,除了今世以外还存在着另一个世界,这是我们基督教的传统观念,在佛教中类似的观念叫作来世。

虽然东西方对“另一个世界”的想象形式不同,都寄托了人类对灵魂归宿的美好期待。您觉得这种文化差异,是否让诗歌在跨文化对话中拥有了更丰富的层次?我看到,在您的诗歌中也似乎涉及了“另一个世界”同质化的问题。对于这个问题,请您从东方的角度,站在桥梁的这一端,来谈一谈,东西方之间,甚至是南半球和北半球之间,是否存在对“另一个世界”理解或者想象的差异。

吉狄马加:彝族是个相信万物有灵的民族,在我们的精神世界里认为万事万物——岩石、河流、树木,我们能看到的所有存在之物都是有灵魂的。我们的写作有一种和祖先对话的意蕴,在潜意识里面已经深刻地影响了我们。我们并不认为我们只是在写作的时候世界是万物有灵的,因为这种观念在我们的传统生活里,从我们小的时候开始,就已经深刻地影响了我们的精神和生活。彝族人对死亡的认识有自己的死亡观,在其大量经典著作、诗歌、天文、地理、历法里都可以看到。他们认为死亡是一个很自然的过程,有生就会有死,所以彝族人在面对死亡的时候,往往把死亡视为一个隆重的仪式。有一个说法,彝族人在传统观念中重死不重生,其实这只是一种旁观者的误读,彝族人当然既重生又重死,重生是因为新的一切延续着个体和族群的生。重死,是这种仪式表明了彝族人离开这个世界时对自然法则的乐观肯定,因为死亡是一件很自然的事情,每一个人都应该坦然地面对死亡,应该在个体意识的内部从根本上去消除对死亡的恐惧。彝族人认为人死了之后,并不是像西方世界说的去了天堂,我们认为人死了去的那个地方,叫史莫莫哈,这个地方在天空和大地之间,那是一个白色的世界,道路是白色的,群山是白色的,河流是白色的,一切都是白色的。

彝族人对待每一个死去的人,都会将他的灵魂送到他祖先居住的地方,毕摩都会为死去的人吟诵送魂经,如果同一辈的老人都过世之后,还会给他们做很盛大的超度,这个庄严的仪式被彝族人称为“撮毕”。因为只有这样,当亡者的魂灵送到祖先那里去的时候,离开肉体的亡灵才可能获得永恒的安宁。在对待死亡的态度上,东方人和西方人有很多相同的认识,如何解决灵魂最终的归宿,其路径和方法却是千差万别的,是有一个最共同的地方,就是都希望把人的灵魂能送到一个极乐世界,那里是一个没有烦恼,也再不可能出现死亡的世界。

文化的同质性与差异性,是在比较中产生的。如果没有了现实的差异,也就失去了对话的前提。这就如同民族的语言,它的重要性不仅体现在人类是靠语言来思维,还证明了语言中所隐含的基因密码,同样会深度地影响我们的行为。重差异性,是一种美德,不认同差异的存在,甚至异想天开,想要强行地消除差异,更是愚蠢至极。因为语言的不同,诗歌的气质和风貌,也将是不一样的。如果放在个体上,每一个诗人更是千差万别。我到过几十个国家,当有这样的经历之后,我对“另外一个世界”的想象,似乎变得更接近于真实。

奥尔达尼:我很高兴听到您的解释,这有助于我更好地了解这片土地,这非同小可。您的回答让我感慨颇深,这都是内涵非常丰富的问题,甚至就每个问题都能写出一本书,为此我已经浮想联翩。我开始问第三个问题:我是米兰人,这是我作为一个米兰的意大利人提出的一个问题。在米兰有一家孔子学院,只是我与这家机构从来没有打过任何交道,在我看来,中国非常支持孔子形象在世界上的传播,就我了解的一些关于孔子的知识,比如像孔子提出的孝道、和而不同、克己复礼,这些都与世界的当代性有一种完美的契合。作为诗人,您如何看待这种传统文化与现代性的融合?会不会觉得诗歌在这种文化传播中,需要承担某种更柔软却深刻的桥梁作用?

吉狄马加:在当今世界的文明互鉴过程中,特别是进入二十一世纪后,所谓不同文明的接纳与对抗,是一个很复杂的问题。关于文明和文化更多的是冲突还是兼容,我个人看世界上任何一种伟大文明能延续到今天——不管是中华文明还是古罗马古希腊的文明,以及古印度文明、古伊斯兰文明等等,这些文明延续到今天有个最大的特点,就是它一定是有一种和异质文化能进行兼容同时又能保持自身文明的内在活力的文明,它才会一直延续到今天。当然在现在的文明互鉴过程中,那些历史上伟大的思想家,特别是在文明发展的历史进程中产生过重要影响的思想家,他们的思想在今天依然会产生很重要的影响,比如中国的孔子,他是中国儒家思想的最高代表。孔子的思想在中国文化史上延续了两三千年,即使到了当代作为传统文化中的一个重要组成分,作为儒家思想的核心,同样与今天的传统伦理和社会发展在产生着潜移默化的作用。但是作为一个诗人,我更希望把李白、杜甫、苏东坡这样的人,看成是我们这个东方大国在文化精神上的符号和象征,那是因为他们的作品,不仅体现了他们诗性的东方观念和精神,更重要的是这些作品,同样体现出了不同于西方世界的生命观、哲学观和自然观。

今天我们在谈所谓的现代性,难道这些古代的智者和伟大的诗人对我们就没有产生过这样那样的影响吗?我认为任何现代性在其产生过程中,都会被传统所影响。今天在进行世界性的文明互鉴和文化不断地交流过程中,我们更应该有一种更开放的眼光去看待我们的传统。我刚才说了我更希望看到像李白、杜甫、苏东坡这样一些更能代表东方精神的创造者,在这个世界不同国家和民族之间架起对话和沟通的桥梁。因为我相信对诗人而言,他们更容易在不同文明互鉴的过程中起到不可替代的、超越历史时空的作用。

奥尔达尼:谢谢您的回答。听了马加先生刚才的话,我认为当下的人确实需要沉下心来,深入历史去发掘文化根源。因为只有根基深厚,枝叶才能繁茂,就像树木从根吸收养分输送到枝干和叶片,历史的养分也需要我们主动汲取。这就如同轮子的发明推动了人类文明的进程,如今我们更应沉浸于历史,从中获取滋养。

接下来是我的第四个问题:这就像我们来的路上转换方向——话题需要从之前的范畴稍作转向。当下世界存在这样一种现象:一些在本土默默无闻的“诗人”,借助互联网和人工智能翻译技术,频繁活跃于世界各地的“诗歌秀”。尽管他们并非真正意义上的诗人,缺乏深厚的历史积淀与责任感,却凭借这种“墙内开花墙外香”的模式走红。我用“野兽般的诗歌”形容这种现象,或许用词有些尖锐,但这确实是客观存在的社会现实。您如何看待这类并无扎实诗学背景,却依靠技术手段在国际舞台上迅速传播的非专业诗人?

吉狄马加:当然正如你所言,因为互联网和人工智能的出现,现在世界诗歌整体上的面貌,已经发生了很大的变化。因为网络的出现,一些有着诗歌热情的写作者,如果按照你的说法就是非专业诗人,他们通过网络和自媒体发表作品,同时他们还在世界各地举办各种各样的“诗歌秀”,有意思的是他们与传统的诗坛似乎没有多大关系。一些国家重要的国际诗歌节当然也不会邀请他们参加,但他们却通过网络做到你所说的“墙内开花墙外香”,这既是一个网络现象,同时也是一个消费的文化现象。我不能也不想从诗歌的角度,去对他们做出专业的评价,因为我并不认为他们真正地懂诗,或者说他们不是我们认为的诗人。用AI去写诗参加各类诗歌征文,据说是他们一个共同的特点,其实这种情况并非只有诗歌,用AI写小说、谱曲、编排戏剧也已经司空见惯。出现这样的情况,对真正的诗人而言,我们唯一要做的事情就是写好自己的诗,并为真正的诗人和真正的诗歌设立一道护栏,这就是让诗人的标准和诗歌的标准变得更加地清晰。在这个时代做一个真正的诗人是困难的,充满了意想不到的挑战,不能随波逐流,还必须坚守自己的诗歌理想。面对网络和现实的暴力,真正的诗人只能有一个态度,那就是无所畏惧。

我还想说的是,在网络上通过AI写诗的人越来越多,这是他们的自由和权利,这些程序化的所谓诗歌来自于大数据的“重构”,姑且我们把它认为是诗,它挑战的首先就是千百年来诗歌所业已形成的美学和价值标准。从严格意义上讲,自媒体上的诗歌所确定的标准就是写作者自己的标准。在这一点上不管是在东方还是西方,我们对诗面临的困境和问题的基本判断,应该是一致的。

我在很多地方说过,如果说AI的写作可以攻破很多东西,但真正的诗歌将是它无法攻破的最后的堡垒。因为诗人的主体以及人与诗的相互关系,特别是诗人在新的语言中的创造,将给我们提供的既是语言的探险,同时也是极具唯一的精神创造。人类所有的阅读经验告诉我们,我们只有去阅读李白,阅读杜甫,阅读苏东坡,阅读但丁,阅读帕索里尼,我们才可能重新吮吸到诗歌永远不会衰竭的源泉。

奥尔达尼:我几乎产生了一种奇妙的共鸣,仿佛与吉狄马加先生心意相通,我们的观点惊人地一致,仿佛共享着相同的思考轨迹。马加先生的话让我回想自己的创作初期——我的老师、诗人乔万尼·拉博尼(Gio-vanniRaboni)曾在八十年代撰文,将当时尚处创作初期的我列为“意大利当代五大诗人”之一,这份知遇之恩至今难忘。借此机会我想请教:在您的创作初期,是否也有这样的引路人深刻影响过您?或是在年轻时代经历过哪些创作上的顺境、困境与挑战?

吉狄马加:其实每个诗人走上诗歌道路的影响因素都不是单一的。我昨天还跟我的朋友徐敬亚说,我走上诗人写作的道路,真正对我影响最大的,并不是我们彝族的某一首创世史诗或者英雄史诗,也不是浩如烟海的中国古典诗歌,而是我在初中偶然读到的一本俄国诗人普希金的诗集,译者是戈宝权,是普希金的诗歌感动了我,并让我产生了成为一个诗人的冲动和理想,可以说这个原因是最直接的。它就像一根火柴,点燃我这一堆火药。当然不可否认的是,一个民族诗人的成长,不可能不得到他的民族文化和传统的浸润和影响。在我个人的成长道路上,有许多中国杰出的现代诗人作品都深度地影响和陪伴过我,郭沫若、艾青、戴望舒、穆旦等等。当然很幸运的,就像刚才奥尔达尼说他受到前辈诗人的影响一样,我在很年轻的时候,就受到过中国诗坛泰斗艾青的直接教诲,我也有幸成了他的忘年交。一个诗人如何处理好他与这个时代的关系,处理好他与现实世界的关系,是艾青为我做出了榜样,特别是如何掌握和使用好语言,语言在诗歌中的作用,他对我产生了长远的影响。能不能创造自己的诗歌语言,他告诉我这是一个个人的语言系统或者说语言密码,你必须要找到它。艾青的诗歌具有一种特殊的美感和节奏,与上世纪30年代那一代诗人相比,他的语言是纯粹而朴实的,可以说他是在汉语诗歌发生巨大变革时一位诗歌的语言大师。比如《大堰河:我的保姆》《雪落在中国的土地上》《手推车》《我爱这土地》《吹号者》《火把》《向太阳》等等这样一些作品。他所呈现出来的特殊语感和内在节奏,都是那一代诗人中鹤立鸡群的标志人物。诗人当然将与语言纠缠一生,我个人始终认为诗人应该在语言和修辞上有所创新,甚至有意制造一些语言障碍,但我认为更重要的是如何能通过一种更简洁、更朴实、更精准的语言来表达深刻的思想,这是对一个诗人能力的考验。

我赞成奥尔达尼先生的看法,因为没有一个诗人在成长的道路上不受到别人的影响,特别是受到那些大师的滋养。在我的阅读和成长过程中,有许多外国诗人的作品也深度影响过我的写作,他们的写作方法和写作的经验让我受益终生。中国现代诗的发展,主要有几个来源,其中翻译诗歌是一个重要方面,外翻作为二度创造,为中国现代诗提供了非常重要的参照体系,英语诗歌、法语诗歌、俄语诗歌、西班它博大的体量和文化一样,它的消化和变通能力也让中国现代诗的风貌多元而充满活力。当然最重要的,在受这些外来影响的同时,还能保持自身的诗歌品质和内在张力,我觉得这才是最重要的。

翻译家文铮(左)奥尔达尼(中)吉狄马加(右)

奥尔达尼:我们似乎已经接近诗歌最核心的部分,就像在云雾中逐渐捕捉到诗歌的灵魂。作为创作者,我们如同种植者培育树木一般,照料着自己的诗歌之树,如今这棵树已结出丰硕瑰丽的果实。接下来进入第五个问题,这个关于意大利的问题其实也涉及到任何一个民族或地方的“在地”现象。在意大利,文学和诗歌奖项形成了一张网络,许多诗人长期身处其中,彼此关联。同一批作者经常在不同奖项中出现,今天获得这个奖,明天获得那个奖。这种现象是否只在意大利存在?还是说在中国或其他国家也有类似情况?就像卡拉瓦乔的油画以强烈的光影对比闻名,我们希望在这个共同面对的问题上,能借您的回答看清本质:这种奖项与诗人之间的网络现象,在不同国家的诗歌生态中是如何呈现的?

吉狄马加:现在世界诗歌的交流非常频繁,或许受益于全球化这个大背景,其实你说的很多现象,在全世界不同的国家都能看到。从诗歌本身而言,在世界上大多数地方,诗歌都是个小众的东西。当然诗人都希望诗歌有更多的读者,诗歌能变成一个更公众化的东西。它能走进社区,它能走进校园,它能走到所有人的家里面去,它能找到更多的共鸣者和读者,我想这是大多数诗人的美好愿望。尽管诗歌本身在很多地方的小众性--并不能说热爱诗歌的人越来越少,和过去相比其实热爱诗歌的人依然很多。只是今天的现实生活变得更快,更具有相似性,可供阅读和观赏的碎片化快餐文化更是应接不暇,网络和智能手机实际已经控制了人类的思想和大多数人的行为,这个情况不仅在中国,我看全世界大多数地方都一样。他们的资讯、信息、娱乐来源都是手机和网络,技术对人的掌管从某种角度而言,已经大大超过了传统社会化管理,对人的不同行为的实际管控。这可能是一个世界性的杂乱而又纷繁无序的现状。谁也无法统计今天世界上有多少写诗的人,他们有的三五成群、有的遁世而居、有的特立独行生活在不同的地方,或许由于共同的诗歌观或者有相近的诗歌主张,经常的诗歌交流成了生活的一个部分。为了扩大诗歌本身的影响,一些诗歌团体、文学刊物和出版机构,也设立了一些奖项颁发给不同的诗人。此类情况,世界各处大都一样,整个汉语诗歌圈也不例外,应该说评奖本身不是一个问题,但的确存在你所批评的那样一些现象。一些诗人的名字经常在不同的奖项中重复出现,我认为提高奖项的公正性、可信赖性和透明度,才是更加重要的。说到底诗歌奖项的设立和诗人自身的写作其实没有太多的关系,我认为诗歌奖应该更多颁发给年轻的写作者。

对这个问题,我还想客观地多说几句。在诗歌在传播过程中,一些重要的诗歌奖确实产生了特殊的影响,美国的普利策诗歌奖、法国的龚古尔诗歌奖、英国的艾略特诗歌奖、西班牙索菲亚王后诗歌奖等等。当然意大利和中国同样也设立了一些重要的诗歌奖项,诸如中国面向世界的金藏羚羊国际诗歌奖和1573国际诗歌奖。我们不可否认这些奖项对提升诗歌的影响力,也起到了一定的作用。但是防止奖励的圈子化,是我们应该共同警惕的,让评奖更具有纯粹性。真正的诗人只有回到语言和诗歌本身,才是自己的归宿和出发的地方,诗人属于他的故乡和母语,同样他也能跨越语言和边界,属于这个世界。

奥尔达尼:我们两人似乎已经触及到了诗歌的灵魂,触碰诗歌的心脏,或者说是心灵,诗歌的心灵离我们并不遥远,它就在我们的手中。现在我提出第六个问题,在千禧年的时候,也就是25年前,我曾经在瑞士参加过一次国际诗歌研讨会,是以两位诗人为中心的研讨会,研讨会的主题叫跨越疆界”。下面这个问题的灵感就来自于25年前的这个会议,我觉得吉狄马加的诗歌——真正的诗歌,就像空气一样,没有疆界,自由流动,可以跨越一切的疆界。我的问题是:亲爱的诗人,吉狄马加先生,您的诗歌给我的印象就像氧气一样,或者说是氧分子,能自由跨越一切边界,而且具有鲜明的特色和丰富的理性,所以您的诗歌是不受地域和时代束缚的,可以自由穿越各种边界,不知您对我的这种感觉作何看法?

吉狄马加:谢谢您对我诗的评价。诗人的写作,他的作品一旦变成一个成品之后,或者出版之后或者发表之后,这个作品就开始在自然地流动了。从某种意义来说,诗人创作完这个作品,这个作品是属于他的,同时也已经不完全属于他了。诗歌永远在寻找它的知音,通过翻译跨越语言跨越国界,当然这需要有很好的翻译。固然诗歌的翻译是一件很难的创造性工作,难怪美国诗人弗罗斯特说过一句话,意思是诗歌是不可译的,或者说诗歌翻译所丢失的正是诗歌中最不可言传的那个部分。但是这并不影响他同意将自己的诗歌翻译成不同的语言文字。我个人认为,诗歌跨越语言的边界,去周游世界,寻找不同地域、不同国度的知音,我以为只要这些作品,如果从根本上书写了普遍的人性,又具有艺术性,就一定能找到自己灵魂和精神上的朋友。

当诗歌回到人的内心,诗歌给我们提供的就是一个诗人最隐秘的精神空间,而这些幽微无限的东西,只能通过我们的语言和修辞来呈现。虽然所要表达的内容,都是极具个人性或极具个人化的东西,只要是从最基本的人性出发,我相信,你所表达的东西就会被他人所理解。这些东西也许不是他人经历过,或许只是通过阅读知道这些东西,但你作品所体现的人性的光辉,抑或揭示的是人性中并不美好的部分,也不难获得真正读者的青睐。根据我个人的经验,凡是更具有广泛的人类意义,而又是源于基本人性的,不同国家的译者在选择所译作品时都惊人地相似。其中也有一个可译不可译的问题,洛尔迦的诗歌与巴列霍的诗歌相比较,特别是后者的诗集《特里尔塞》就更难翻译。我被翻译得最多的,还是那些充满了对土地和万物生命情感的诗作。我还发现这些作品都是在自己的精神记忆里留下痕迹的东西,这些作品往往也是被译者、被别的语言世界的读者最喜欢的东西。

奥尔达尼:关于这个问题,意大利有句谚语几乎世人皆知——“翻译者就是背叛者”。所谓“背叛”本质上是一种矛盾,它不仅存在于诗歌翻译中,更是基于语言本身的根本矛盾:从本质上讲,语言之间始终存在着可译与不可译的悖论。就像刚才提到的美国诗人,尽管他断言“诗歌不可译”,但他自己的作品却被译成多国语言广泛传播。这说明问题的核心不在于诗歌本身,而在于语言起点的矛盾性——无论是孩童的童语还是但丁的《神曲》,所有语言都存在这种矛盾。不过经过长年累月的积累,尽管翻译中可能出现矛盾或错误,但我们依然能够通过不断修正误解和误读来实现跨语言、跨文化的交流。

请原谅我思维跳跃,这是诗人的习惯。说回另一个有趣的现象:意大利有6000万人口,我刚得知北京人口最高峰时已接近这个数字的一半。在意大利,写诗的人数以百万计,其中许多人都出版了自己的作品,甚至不乏通过自费在各地出版社出版,我认为这是一种具有“侵略性”的出版活动。如今多元化、跨文化的出版活动发展迅猛,已成为无法回避的现实,请问吉狄马加先生,您如何评价这种现象?

吉狄马加:你说得对,但很遗憾这是消费至上商业社会的一大特点,诗歌当然也不能幸免。一个被商业和消费主义主导的时代,精神产品被物化已经不是个别现象,这是无法回避的,也是很难避免的。当消费主义和商业化的时代统领了这个世界的时候,诗歌还能独善其身成为幸运儿吗?显然是不可能的。我说的是整体的诗歌,而不是某一个诗人。一些非常优秀的诗人、一些非常好的诗歌,大多数出版社都用销售量太少的理由拒绝了他们,而一些近似于诗歌,我们姑且把它们称为所谓诗歌东西,却用自费出版的方式印成了书。需要声明的是在自费出版的诗集中,也有让人惊叹的作品,如果我们没有忘记的话,美国诗人惠特曼的《草叶集》就是自费出版的。恐怕在全世界都一样,只有那些在诗坛上已享有盛名的诗人,他们诗集的出版会更容易一些。我认为应该建立一套机制,比如设立优秀诗歌的出版基金,对一些富有创造潜力的诗人诗集的出版予以支持。实际上那些所谓“侵略”性的出版活动,也是诗歌出版面对市场以获取利润出现的窘况。令人欣慰的是,一些传统的诗歌出版社仍然坚持在为诗人出版高质量的诗集,这样的出版社虽然寥寥无几,但他们高尚的精神和作为,一直让诗歌的种子不断结出丰硕的果实。

刚才奥尔达尼先生谈到一个情况,在意大利有很多人都希望把写的东西结集出版,六千多万人口就有一百多万人在写诗,其实这是全世界一个普遍的现象,特别是网络出现之后,这并不让人感到奇怪。过去一个写作的人,要出版一本书当然很难,但现在却变得容易了。除了自媒体的传播,如果有经济条件,有出版社愿意接受,也能被编辑出版。我十七岁开始写诗,已经多年在一些重要诗歌刊物上发表作品,并获得了全国性的诗歌奖项后,才有一家出版社愿意出版我的诗集。可是现在一切都变了,幸好还有一些出版社没有降格以求,仍然用高标准在推出诗集。我刚才说过了,制定标准很重要,坚持标准更重要,这无论是对评奖,还是对出版,都同样重要。现在在网络上,全世界都一样,获取流量已经是一种策略,包括攻击有名的诗人,不排除有些人想通过这种方式出名。网络和智能已经彻底改变人类的生活方式,我们与它的关系充满了对抗、适应与和解。我们的中国诗歌网,每天能收到成千上万首诗,每天编辑会从中选出上千首诗发表,这在过去是不可能的。有人统计,现在每一天在网络上公布的诗歌的数量,要大大超过全唐诗的数量。我无法预测几百年后,还有多少诗歌能变成经典化的作品,但愿诗歌到那个时候还健康地活着。

奥尔达尼:我觉得吉狄马加先生是最有资格、最适合回答这个问题的人,因为我们现在就像您说的那样,需要评判的标准,建立评判的原则。我认为现在这个世界是一个动荡不安的世界,现在是一个“全球瘟疫”的时代,我说“全球瘟疫”指的是包括病毒、战争和失衡无序的发展,我认为我们正处于一个几乎无序的世界中。新闻媒体说话,但谁都不说真心话,每个人都执己见。现在我家的电视已经成了摆设,我从来不看电视,电视就挂在墙上,我用一张画将它挡上,我已经很久不再听他们的聒噪了。我认为世界变成今天这个样子,其根源在于“全球瘟疫”的爆发,而这种瘟疫追根溯源是发自于语言的“瘟疫”,语言的“瘟疫”也是诗歌的“瘟疫”。在这种情况下,世界动荡不安,大家执己见,形不成统一的观点。世界上种声音此起彼伏,人们之间出现裂痕。在这样的情况下,吉狄马加先生,您作为诗歌的未来的有力的捍卫者,您如何看待世界面临的这些问题?

吉狄马加:和历史上的任何一个时候相比,现在的世界变得十分复杂、不具有确定性。人类在经历了两次世界大战之后,建立起来的国际秩序体系已经逐渐崩溃。加上近一二百年来人类经历的工业化和后工业化革命,对地球自然资源的疯狂攫取、对环境的破坏,对所有生物带来的危害,可以说超过了历史上的任何时候,这是无法回避的问题。虽然人类在科技发展上取得了历史性的进步,划时代的新发明,甚至直接从整体上改变了我们的生活方式,这种所谓进步和发展带来的隐形危害,尤其是近几次科技革命,技术逻辑给人类社会所带来的忧患,已经变得越来越明显,这些当然给人类带来了新的忧虑,需要强调的是,我没有否定科技的正面作用,从更广意义上如何将人类引出当下的困境,是所有地球人的责任和使命。被资本所控制掌握的世界,最终会因为利益的问题,甚至会发生大规模的战争,这也并非危言耸听。今天人类的确面对着许多无法解决的问题,无论是在城市还是在遥远的乡村,都必须让社会的发展更加理性而和谐,这是一个最好的时代还是一个最坏的时代,未来的人类一定会做出客观公正的评。

今天我们所面临的问题,确实是世界性的问题,战争威胁、生态保护、粮食危机、意识形态对抗等等,一场区域性的战争很可能变成世界性的战争,这是当下的人类无法承受的。现有的毁灭性的核武器,可以轻松地将地球上所有的生命,完全毁灭若干次。智能技术和AI的发展,它的可控和不可控也让未来的发展充满了变数,如何回到以人的全面发展为中心,其不确定性同样让人担忧。今天世界上还有许多地方炮火连天,妇女和儿童遭到杀戮,牵动世界的俄乌战争没有停止的迹象,贸易战不断升级波及世界。也许正因为这样,诗人将回到语言本身回到诗歌本身,当然这不是对现实的逃避,我们将通过诗歌,构建起不同文明之间的桥梁,要创造性地用不同的语言发出和平的最强音,我们要打破一切壁垒,而不是设置人为的壁垒。

我们要让今天的世界——不仅仅是诗人和诗歌,成为每一个心灵的桥梁和彩虹,我们还要力争不同的族群消除彼此的隔膜和偏见,每一个诗人都应该承担起这份光荣的使命,当诗歌——作为人类最高的精神值得到体现,被绝大多数人欢呼认同的时候,就是我们捍卫诗人的尊严和诗歌的权利取得最终胜利的一天。

奥尔达尼:我在听吉狄马加解读的时候觉得好像在照镜子一样,我们有同样的观点,彼此心照不宣。意大利有一句谚语叫作“全世界就是一村镇”,意思是天下的事到哪儿都一样,所以我们现在彼此分享、相互交换的观点是我们共同的认识。我的问题是我作为“终极现实主义”概念的提出者,也就是“终极现实主义创立者”而提出的,这个问题是我和翻译的交谈中得到的灵感启发。我作为终极现实主义概念的创造者,已经无法理解我们现在的语言了。因为自然语言正在我们手中逐渐变成人工化的语言,这就像塑料垃圾一样,不管是在家还是在酒店,我们每人每天丢掉的垃圾,尤其是人造的塑料垃圾差不多要有一公斤,现在这个世界简直变成了塑料的世界。这样下去我们不会有好的结果,世界越来越人工化,自然性越来越少。马加先生,作为肩负着祖先与未来,承前启后的、肩负历史使命的诗人,您作为中国人民的诗人,作为传承伟大民族语言的诗人,根据您的心意,您会对这个病态的世界,尤其是病态的语言现象作何看法?您会给普罗大众什么样的建议,以符合您作为承前启后的诗人的身份?

吉狄马加:当然,就像奥尔达尼先生说的一样,人类今天的生活每时每刻都在制造很多垃圾。我们对环境的破坏是严重的,刚才说到了,大量的废弃塑料制品,散落在大地和海洋,各种化学肥料对土地造成了深度的污染,这或许是发展要付出的代价。先污染再治理,治理成本很高,一些被污染的湖泊没有几百年治理净化,要达到环保标准几乎不可能。今天一睁眼,就能看到为了吸引消费过度的包装,每一个家庭的垃圾桶里装满了乱七八糟的东西,从根本上讲,我们每一个人对环境的破坏,只是程度不同罢了。很不幸的是人类一直在检讨,但破坏却没有停止过。为了消除饥饿,近一个多世纪以来,人类在提粮食的产量方面,应该说贡献是巨大的。但我们现在要吃到一只真正山里的土鸡,已经是一件奢侈的事情,现在山里的老乡还在放养,有的要放养一两年,而肉鸡厂的鸡最多养三个月。人类的发展最终是为了什么,这不是一只鸡的问题,我当然知道,只有通过规模养殖,才能解决人类的生存问题。其实这些忧虑,我都写进了长诗《应许之地》之中,诗的标题是我借用了《圣经》的一句话,当然我的应许之地不是《圣经》里面说的那个应许之地。我写的应许之地,就像奥尔达尼说的那样,可能是未来之地,当然更是吉狄马加的应许之地。

我个人认为,当人类一旦离他的精神源头太远的时候,就会发生意想不到的异化。如果我们的发展,从哲学、道德伦理层面,完全抽空了原来概念上的人的属性的时候,那么我们还是“人”吗?如果生命和基因的延续,完全可以通过实验室来完成,人类的性别变得模糊,人与自然以及人与人的传统关系完全崩塌,我们就一定会对我们的文明出现的问题进行反思,并质疑我们还是不是原来意义上的人。

今天的人类每走一步充满了希望,但也险象环生,AI时代的来临,生物工程、智能工程,可以说是日新月异,诗人的责任就是关注生命、保卫生命,而守护并延续人类文明伟大的传统,更是今天的诗人要勇于承担的一份光荣的使命。正如波兰诗人米沃什所言,诗人不仅要预言未来,还要成为佑民族和人类前行的勇士。

奥尔达尼:这正是诗歌与诗人的独特之处——诗人常以敏锐的视角捕捉世界的闪光点,并用诗歌特有的方式去观察和评判。但是诗人不是政治家,所以诗人的那种评价是用诗歌的方式,它是一种隐形的方式,不是一种显形或者直接的方式,诗歌用自己的方式来评论或者判断这个世界。这种“隐形的评判”恰是诗歌的力量所在:它以润物细无声的方式潜入人心,在读者心中激起共鸣的涟漪。最后请允许我做简要总结:吉狄马加先生的回答绝非零散的观点,而是勾勒出了一种具有方向性的思考——这不是印象派画家留下的模糊痕迹,而是基于深厚文化积淀与现实关怀的前瞻性洞见。他的言论指向的,是一种有脉络、有目标的诗歌行动纲领,为我们在复杂现实中如何通过诗歌搭建沟通桥梁、守精神价值,提供了切实的路径参照。

我现在做我的结束语——这是一个问题,我即将与历史悠久的出版社UgoMursia合作,出版我的意大利文版“绞盘”系列诗集的第二本。在众多历史悠久的出版社中,我的系列诗集被认为是标题最尖刻的(译者按:意大利文中“argani”绞盘一词有“艰辛”的比喻义)。让我提出我的观点:即使一切更加糟糕,我们终将胜利。我引用经济学家皮耶朗杰洛·达·克雷马(PierangelodaCrema)的话,他坚持认为只有诗歌才能拯救经济。我愿意以这种坚定的立场结束我们这场珍贵的访谈对话。我也想就此问吉狄马加,你怎么看待我的这个观点?在当下的挑战中,诗歌如何成为人类坚守希望的力量?

吉狄马加:我觉得这句话应该翻译到全世界去,现在最需要你这段话,即使诸事不顺,我们也终将获得胜利。我觉得对我们的未来还是要充满希望,这个世界最终善会战胜恶,这也是一个法则。跟奥尔达尼先生的这样一个对话,就是我们最终将胜利的一个开始,因为我们今天所有的交谈、我们所有诗人的行动代表了这个世界的善,也因为我们是一种团结的力量,我们才可能取得最终的胜利。意大利对于中国诗人来说,是一个非常令人向往的国度,我曾有两次访问意大利经历,此前也有几家不同的意大利出版社出版过我的诗集。非常荣幸,最近一本新诗集在奥尔达尼先生的推动下即将在米兰出版,现正在做最后的校印工作。非常感谢奥尔达尼先生为这本诗集写了序言,我期待着这本诗集的出版。

古老而仍然充满了活力的意大利诗歌早已经跟中国发生了紧密的精神上的联系,比如意大利伟大的诗人但丁,他划时代的《神曲》在中国就有若干个译本。我认为他不仅在意大利语言中被经典化,就在中国汉语诗歌的世界里,因为田德望等译者卓越的翻译,也可以说被经典化了。恩格斯对但丁说过这样一句话:他是中世纪的最后一个诗人,但又是新世纪的第一个诗人。彼得克的抒情诗,有很多中国人喜欢,在中国也有若干个译本,他的十四行诗获取了很多忠实的读者。我刚才说过,肇始于1909的未来主义运动,马里奈蒂的宣言和诗歌,他们在艺术、电影、诗歌、建筑等方面,所形成的观念和思潮在20世纪的1911年到1915年深刻地影响了欧洲文艺的发展——当然同时也影响了俄罗斯,我们知道俄罗斯诗人马雅可夫斯基和赫列勃尼科夫、画家大卫·布尔柳克等等,这些人又将未来主义运动推升到了一个新的高度。

另外,很多中国读者特别是我们写现代诗的人,对意大利隐逸派的代表人物蒙塔莱、夸西莫多、翁加雷蒂等人的诗歌都很着迷,他们的诗歌是上世纪八十年代进入汉语世界的,译者是杰出的意大利文学翻译家吕同六。隐逸派诗歌对当代中国诗人写作也产生过比较直接的影响。今天这个国际诗歌馆里,还放有意大利诗人翁贝尔托·萨巴的雕像,他的诗歌也在近几年被翻译成了中文。当然,我的朋友奥尔达尼的诗歌,也在前几年被翻译进入了中文世界,因为他提出并创立的“终极现实主义”的艺术主张,以及他在意大利诗坛的崇高地位,我们还给他颁发过中国最重要的国际诗歌奖——1573国际诗歌奖。其实,他所倡导终极现实主义的艺术主张,在这次大凉山诗歌之旅就是最好的实践,这不是一次纯诗歌在文本意义上的交流,也变成了一个真正意义上的诗歌行动。参加这一行动的有来自波兰、美国、西班牙、德国、意大利、加纳、英国以及中国的诗人。我们的交流获得了巨大成功,当然也结下了深厚的友谊。我想告诉大家的是,因为有了你们共同的参与,我们的诗歌之旅才如此完美。奥尔达尼先生刚才说过,我们还会遇到麻烦和困难,但只要相信诗歌和人类,我们就将取得最终的胜利。

再一次感谢奥尔达尼先生,谢谢您精彩的提问和对话。