四川在线记者 肖姗姗 受访者供图

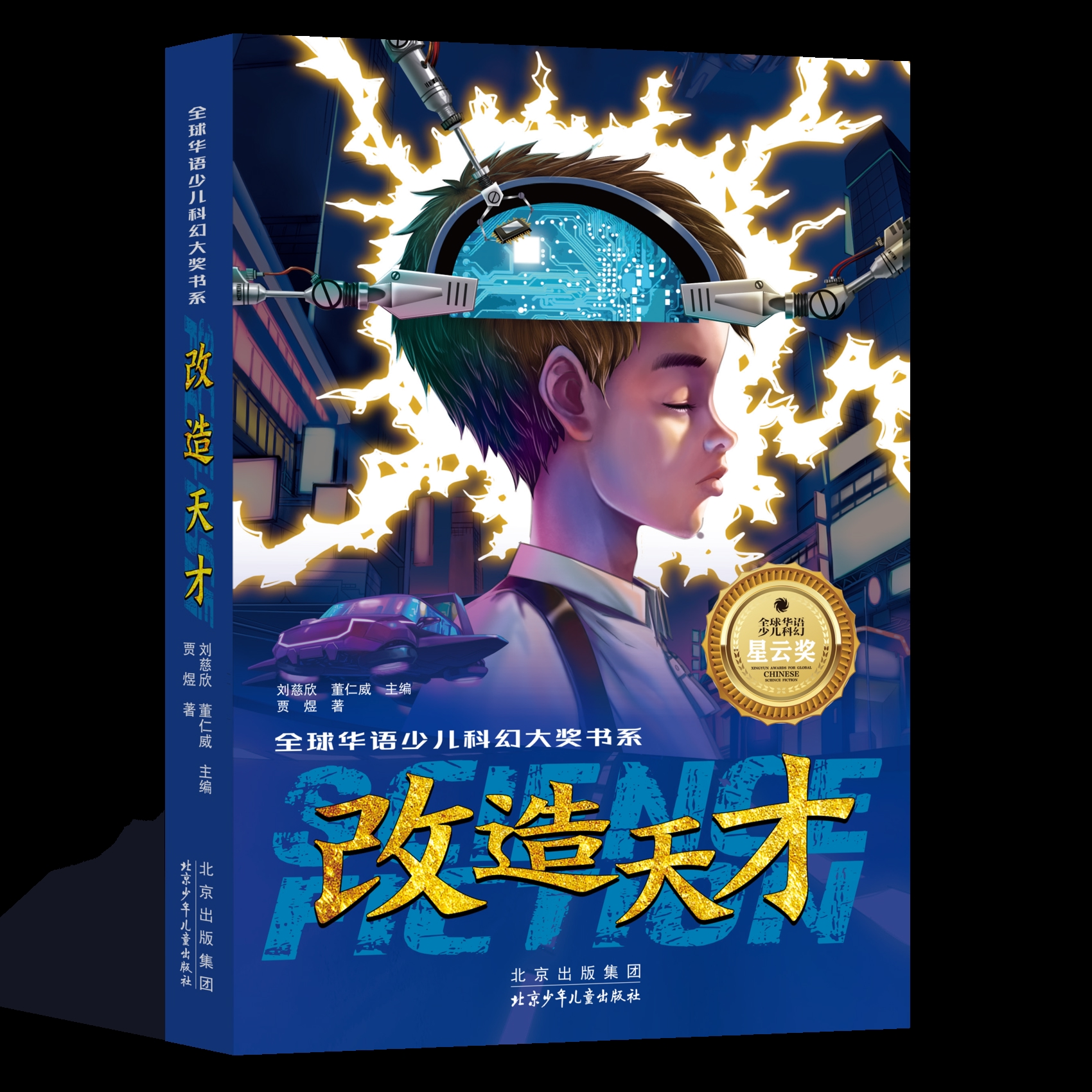

7月25日,中国儿童文学界最高荣誉——第十二届全国优秀儿童文学奖揭晓,18部(篇)佳作从众多作品中脱颖而出。其中,四川“80后”作家贾煜的少儿科幻小说《改造天才》摘得科幻文学类奖项,为四川儿童文学再添一抹亮色。

全国优秀儿童文学奖与茅盾文学奖、鲁迅文学奖等并列为中国作协四大全国性文学奖项,自1980年首届评选以来,始终是衡量儿童文学创作水准的重要标尺。此次《改造天才》的获奖,不仅是对贾煜个人创作的肯定,更彰显了少儿科幻在当代文学中的独特价值。

鲜为人知的是,这位科幻文坛的“黑马”同时拥有另一重身份——深耕地质行业19年的从业者。钻塔、勘探、矿山……这些充满“地质味儿”的元素,早已成为她作品中独特的印记。“我的工作为科幻创作提供了独特的视角和灵感。”贾煜曾在采访中坦言,地质工作中接触的科学知识与实地经验,让她的科幻故事既有硬核科技的严谨,又有扎根现实的温度。

《改造天才》是贾煜为青少年量身打造的作品,聚焦前沿脑机接口技术热点:一个神秘组织研发的大脑改造术,能催生孩子的天赋潜能,却因技术不成熟在测试中引发副作用。主人公阿万在被改造成“天才”后失去所有记忆,为寻找梦中的父母踏上冒险之旅。故事以曲折情节包裹对“天才”概念的思辨,在脑科学的科幻设定中,融入亲情与友情的温暖内核。

“当孩子们想成为‘天才’‘学霸’时,我们该如何回应?”贾煜在创作中始终思考这一现实问题。她的作品向来兼顾科学精神与人文关怀,正如第34届中国科幻银河奖评委会对她的评价:“以文学为载体,关注社会温情,聚焦现实与人性,着力书写兼具温度与深度的科幻故事。”

从2018年首部科幻长篇《时空迷阵》,到《星核密语》《幻海》《冰冻北极》等作品,贾煜的创作轨迹始终跨界融合。海洋淹没陆地的未来世界、北极冻土中的神秘微生物、地震消减系统的科幻构想……这些设定既源于她对地质现代科技的观察,也饱含对人类与自然关系的思考。

“写给青少年的作品,必须是探索世界的窗口。”贾煜说。如今,这位白天在地质行业工作、夜晚笔耕不辍的作家,正用科幻的想象力,为青少年搭建起连接现实与未来的桥梁。

贾煜

贾煜:用地质视角解构科幻,让青少年在冒险中触摸成长

关于获奖:惊喜背后是十年磨一剑的坚持

记者:得知《改造天才》获奖时,您的第一反应是什么?这个奖项对您而言意味着什么?

贾煜:第一反应是难以置信,甚至反复确认了好几遍。这个奖对我来说,是对这10年坚持文学创作的肯定,尤其让我确信,把地质知识与少儿科幻结合的路子走得通。它像一盏灯,让我更有信心继续用文学为各个年龄段的读者打开科学的窗口。

记者:您曾说创作要兼顾趣味性与思想性,《改造天才》是如何平衡这两点的?

贾煜:故事里阿万的冒险是趣味性的载体——失忆的天才少年闯关、破解神秘组织的阴谋,这些情节能抓住读者的注意力。而思想性藏在细节里:比如阿万宁可放弃“天才”身份也要找回记忆,其实是想传递“成长比天赋更重要”的想法,让读者在跟着主角冒险时,自然感受到这些思考。

关于创作:地质工作是永不枯竭的灵感库

记者:19年地质工作经历,如何塑造了您的科幻写作风格?

贾煜:地质工作让我养成了“观察—分析—推演”的思维习惯。比如写《龙门阵》时,目睹地质队员在滑坡体上冒险开展技术支撑的身影,便自然想到用“地震消减阵列”的科幻设定致敬他们,这种从现实场景提炼灵感的方式,成了我独特的创作方法论。地球科学的时间尺度也影响我,写故事时总忍不住加入“跨越千万年”的视角,让科幻更有纵深感。

记者:您的作品常出现地质元素,比如《喀斯特标本》涉及的钻探,《龙门阵》里的地灾预警,这些设定是如何考证的?

贾煜:地质方面的细节我会格外慎重,要么请教单位的地质专家,要么查阅相关文献。这两篇的构思都源于我真实经历的野外工作。

比如《喀斯特标本》中描述的钻探岩心取样过程,就是我在矿山上与同事一起工作的真实见闻,当时我还向他们学习了编录岩心等工作,也体会到他们常年在野外的艰辛与孤寂,我把这些体会又写进了《深渊尽头》这类太空采矿的故事里;而《龙门阵》中的滑坡预警情节,则参考了同事所在某县进行地灾预警的真实工作过程。我想,哪怕是科幻构想,也要扎根在真实的地质实践里,而不是只从资料和书本中来,这样读者才会觉得“有可能发生”。

记者:从地质行业工作人员到科幻作家,身份转换中最难的是什么?

贾煜:最难的是平衡时间和思维。白天工作繁琐,只有夜深了才能静下来创作,所以我是长期处于熬夜状态,但也养成了习惯,如果哪一天没写,会感觉这一天的事情没做完。而我的工作要求文字严谨,有很多条条框框;晚上写小说,又要突破条框,让想象力“天马行空”。这种思维上的“分裂”曾让我一度陷入创作瓶颈,可后来我发现,双重身份反而形成了创作优势。因为严谨的工作思维和发散的写作思维能够互补,产生奇妙的协同反应,在理性与想象之间找到一条双向隧道。再后来,写作就慢慢变成了我工作解压的一种方式。夜晚我可以暂离现实,通过文学,畅游在自己创造的世界里。这种感觉非常愉悦,累并快乐着。

关于《改造天才》:脑科学与成长的双重变奏

记者:为什么选择脑机接口作为《改造天才》的核心设定?

贾煜:这几年脑科学发展很快,家长们也常焦虑“如何开发孩子潜能”。我想通过科幻把这个话题剖开:如果天才能被“改造”,代价是什么?这个故事其实是想提醒大家,成长没有捷径,那些被忽略的记忆、情感,恰恰是人生最珍贵的部分。

记者:主人公阿万“失去记忆却保留对父母的执念”,这个设定有特别的用意吗?

贾煜:我想表达“情感比天赋更有力量”。阿万是被改造的“天才”,但支撑他走下去的不是智商,而是对亲情的内在驱动。这其实是写给家长的:比起培养“天才”,守护孩子的情感世界更重要。

记者:有读者说您的作品“硬核科技里藏着柔软的中国文化”,《改造天才》里有这样的体现吗?

贾煜:有的。比如小说中反复出现的“竹林”不仅是故事的关键线索,更是中国文化中“家园”与“亲情”的象征。阿万在虚拟竹林中的梦境、与父母重逢的场景,以隐喻了主角对身世和亲情的追寻。竹林作为中国传统文化的典型意象,为科幻设定注入了温暖的情感底色。再比如阿万衣服背后的山水画和“万事如意”题字,也暗含中国传统文化中对“团圆”与“平安”的祈愿。还有开篇“假扮熊猫”的情节,以及“猫耳朵城”中声音与记忆的科技设定,将中国独有的熊猫形象与科幻道具融合,既体现了技术的奇想,又保留了四川本土文化的亲切感。这些设计都让硬核的脑机接口技术有了更接地气的表达。

关于少儿科幻:让科学的“风筝”拴在现实的“线上”

记者:我注意到您前期的作品中并未涉及少儿题材,是如何开始接触少儿领域?

贾煜:我从来没有想过写儿童文学,直到孩子上了幼儿园,才接触到儿童文学和绘本,那时经常与孩子交流各种故事,再加上有出版社来约稿,就抱着试一试的想法。但我因习惯了用成人的文学语言,写儿童文学有时还是会感觉力不从心。所以我觉得自己的少儿图书比较适合高年级的学生,而非低龄的小朋友,大人也可以阅读。

记者:您认为少儿科幻与其他儿童文学最大的区别是什么?

贾煜:如果说童话是给孩子造梦,少儿科幻就是带孩子“预习未来”。它的想象力不是天马行空的,而是拴在科技发展规律这条“线”上的,像放风筝一样,既要让孩子看到高空的风景,又要让他们知道线的另一端连着现实。

记者:您曾提到《三体》让您重新回归科幻创作,这部作品对您有哪些影响?

贾煜:《三体》让我看到科幻的广度——它能讲宇宙尺度的故事,也能藏着对人性的深刻思考。这启发我在写少儿科幻时,不局限于“科普小故事”,而是尝试用科幻探讨更宏大的话题,比如人类与自然的关系、技术伦理等,哪怕是青少年,也能感受到这些问题的分量。

关于未来:地质文旅与科幻创作的新碰撞

记者:您的作品常以四川地质景观为背景,未来会考虑把地质文旅元素写进故事吗?

贾煜:肯定会的,四川有很多独特景观本身就像科幻场景,比如四川甘孜的墨石公园、康定的钙化滩、攀枝花米易龙潭溶洞、兴文县典型的喀斯特地貌景观等。我想写一个青少年跟着地质队探险的故事,在游览四川美景的同时,解开地球演化的谜题,让青少年读完书就想走进大自然,亲手摸摸岩石的纹理。

记者:您希望小读者从您的作品中收获什么?

贾煜:希望他们读完书后,会抬头看看星空,低头摸摸脚下的石头,好奇“这一切是怎么来的”。更希望他们明白,成长不必追求“天才”的标签,像地质演化一样,慢慢来、扎实走,每一步都有意义。

记者:地质工作教会您的最重要的事,对创作有什么影响?

贾煜:地质工作让我懂得“敬畏与耐心”——面对亿万年的岩石,人要学会谦卑;而勘探一个矿床可能需要10年甚至几十年,创作也是如此。这种心态让我在写作时不急于求成,愿意花时间打磨一个科学设定作品,也愿意等读者慢慢读懂理解故事小说里的深意。

记者:您如何看待“科幻+地质”这种跨界创作的前景?

贾煜:前景很广阔。地球本身就是一部最精彩的科幻小说——板块漂移、恐龙灭绝、溶洞各种地貌的形成,这些真实的地质事件比虚构故事更震撼。把它们写进少儿科幻,既能传播科学地学知识,又能培养孩子青少年对家乡、对地球的热爱,这是很有意义的事。

记者:您的作品多次获奖,包括银河奖,这些荣誉会改变您的创作节奏吗?

贾煜:不会。我还是会白天上班,晚上写作,保持“地质工作者”的底色。我需要在工作中增长自己的阅历。而我在文学上收获的奖项是特殊的鼓励,创作的初心没变——写好看的故事,顺便播下科学的种子,同时还自愈。

记者:接下来的创作计划是怎样的?

贾煜:我会依然平衡好各类题材的创作,不会因为这次获奖就完全转向写少儿科幻。因为各类题材创作的偏重点和文学审美都不一样,我不是科班出身,也没系统学习过文学,还需要在不同领域的写作实践中总结经验,提升自己的写作技巧等。我很享受学习和进步的过程。所以,我还是会像以前一样,用二分精力创作现实题材类的严肃文学,用八分精力创作科幻,而科幻里又各平分精力来创作少儿题材和非少儿题材的小说。另外,我也会继续写一些科普文章。

记者:对想尝试少儿科幻创作的新人,您有什么建议?

贾煜:找到自己的“独特坐标系”。我的坐标系是地质,别人可能是航天、生物……把自己熟悉的领域做深,再用青少年的视角去解读,就能写出不一样的故事。另外,多和少年们聊天,他们的想法往往是最好的灵感来源。

记者:如果用一个地质现象形容自己的创作状态,您会选什么?

贾煜:溶洞里的石笋吧。每天悄悄长一点点,不显眼,但日积月累就会成为独特的景观。我的创作也是这样,慢慢来,把每一个字当作一滴水珠,希望多年后能汇成让读者驻足的难忘“风景”。