“漫长的调查——中国营造学社在四川”展览现场(成都市美术馆 供图)

四川在线记者 余如波

作为一家私人兴办的、研究中国传统营造学的学术团体,仅仅存在了10多年的中国营造学社,是中国现代学术史、文化史上的一个传奇。

从1939年8月26日到1940年2月16日,中国营造学社的梁思成、刘敦桢、陈明达、莫宗江4位成员,在抗战烽火中,开展了173天的“川康古建筑调查”,足迹遍布35个县市、730多处遗址。后来,学社从昆明迁往四川李庄,又以此为据点,开展了一系列田野考察和学术研究工作。

80多年后,中国营造学社以另一种方式再度来川——7月26日,“漫长的调查——中国营造学社在四川”展览在成都市美术馆开幕,营造学社成员的后人受邀参加。时移世易,再没有国难当头、战火纷飞,也没有山高水远、舟车劳顿。老人们在一张张老照片前驻足,神采飞扬地回忆往昔岁月。

梁思成曾说:“研究中国建筑可以说是逆时代的工作。”中国营造学社在四川的故事,正是这一“逆时代”壮举的历史见证。

从华北到西南,以知识分子的方式应援抗战

7月26日上午,周末的成都市美术馆熙熙攘攘。10时30分,“漫长的调查——中国营造学社在四川”迎来一群特殊观众。

他们是营造学社3位成员的后人:文献部主任刘敦桢的儿子刘叙杰、孙子刘圻,法式部主任梁思成、社员兼校理林徽因的孙子梁鉴、外孙于晓东、外孙女于葵。年龄最大的刘叙杰出生于1931年,今年已经94岁,是目前唯一还在世的亲眼见过中国营造学社在北京办公情形的人。

刘叙杰(左二),于葵(右二),青年作家、学者萧易(右一)与策展人、成都市美术馆副馆长肖飞舸(左一)在开幕对谈中(成都市美术馆 供图)

1929年,中国营造学会在北京成立,次年易名为中国营造学社,梁思成、林徽因、刘敦桢、陈明达、莫宗江等青年学者相继加入。从致力于解读《营造法式》,到调查华夏古建筑遗存,再到构建中国建筑史学体系,短短数载,学社的成果垒筑起中国建筑史研究的基石,开启了中国现代建筑学研究的新篇章。

今人对中国营造学社的认识和了解,大多来源于20世纪30年代学社成员在华北地区的多次调查,如河北蓟县观音阁、河北宝坻广济寺、河南洛阳龙门石窟、山西五台山佛光寺等。尤其是1937年7月5日发现的佛光寺,是中国营造学社社员在国内确认的第一座唐代木构建筑。

那是学社的高光时刻。梁思成、林徽因之子梁从诫曾回忆:“直到许多年以后,母亲还常向我们谈起他们的兴奋心情,讲他们怎样攀上大殿的天花板,在无数蝙蝠扇起的千年尘埃与臭虫堆中摸索测量。”

随着“七七事变”爆发,日军发动全面侵华战争,学社成员开始颠沛流离,从北京到长沙到最终落脚昆明,只剩下寥寥数人。但就在这样的情势下,梁思成、刘敦桢却将视野投向四川和西康,开始酝酿一次更为久远的调查,即后来历时173天的“川康古建筑调查”。

梁、刘二人均未回忆过考察缘起。曾经重走川康古建筑调查之路、著有《漫长的调查》一书的青年作家、学者萧易推测,中国营造学社内迁昆明后,考察重心从华北转移到西南,当时整个中国未受战火荼毒的土地已经很少,四川、西康等是少数尚未被战火全面波及的区域。尤为重要的是,他们不止一次从外国学者拍摄的照片中,得见四川古建筑、古遗址的吉光片羽,迫切地想要一探究竟。

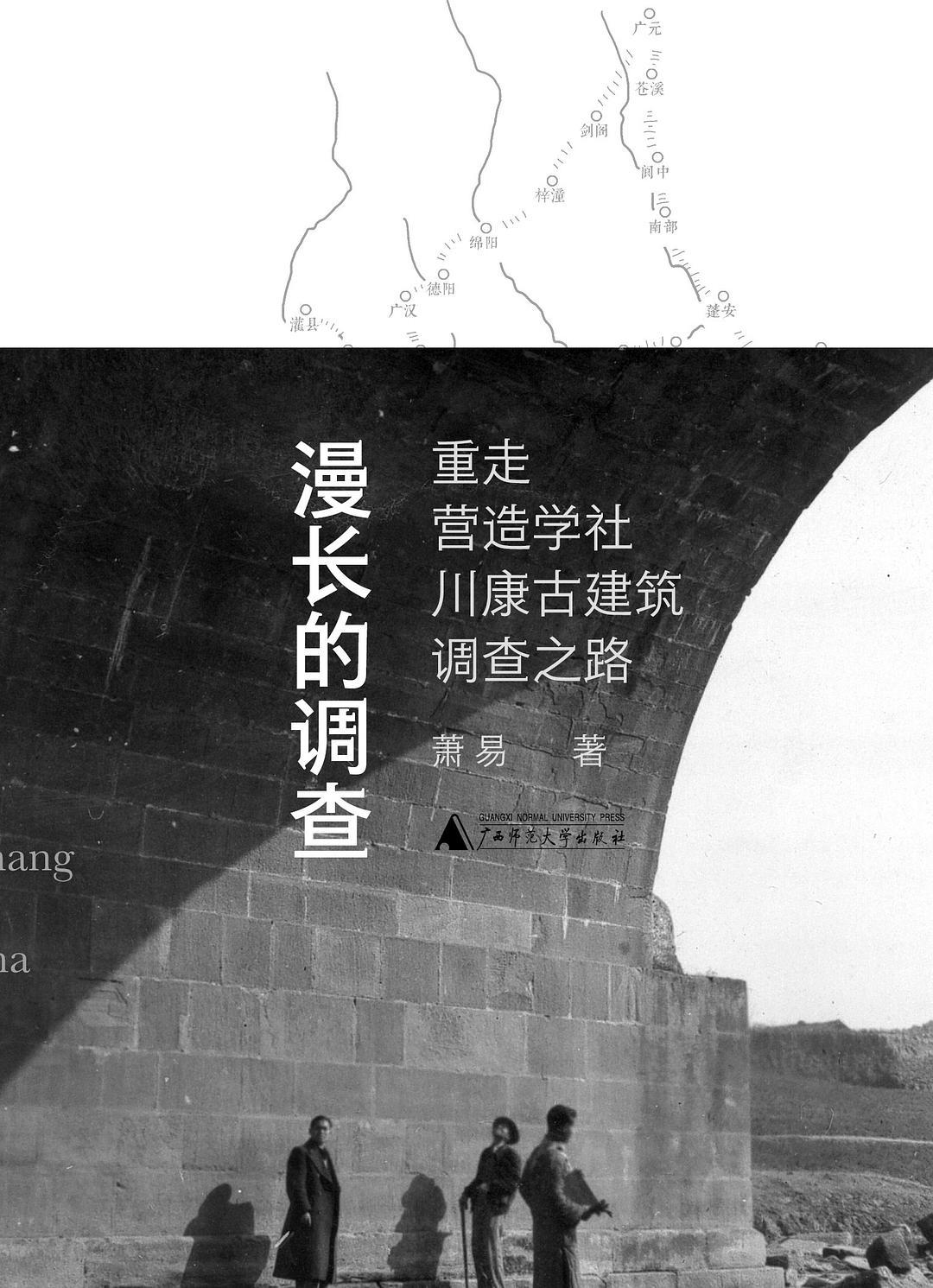

萧易《漫长的调查:重走营造学社川康古建筑调查之路》封面

那个年代,个人命运与世界大势的变化紧密相连。1940年,日军进攻东南亚,云南局势骤然吃紧。当年11月下旬,中央研究院历史语言研究所等学术单位迁往四川李庄,一向依赖史语所资料进行研究的中国营造学社随之转移。

在长江南岸李庄的6年中,梁思成着手撰写《中国建筑史》,刘敦桢将多年的调查资料整理成《西南古建筑调查概况》,林徽因强撑病体协助梁思成研究写作,陈明达、莫宗江、刘致平前往彭山、新津、成都、广汉等地开展调查。同时,罗哲文、王世襄、卢绳、叶仲玑等新生力量加入,依托学社系统严谨的治学方法,为日后的研究之路打下坚实基础。

纵使面临物资匮乏、经费短缺等问题,中国营造学社成员仍利用一切条件坚持对中国古建筑的调查和研究。他们不仅用中国知识分子的方式应援前线抗战,更为后世留下弥足珍贵的学术和文化遗产。

173天行走川康,填补建筑史汉唐阶段空白

1939年8月26日至1940年2月16日,中国营造学社成员梁思成、刘敦桢等历时173天,完成了学社时间最长的一次田野考察——川康古建筑调查。在近半年时间里,他们往返于岷江沿岸、川陕公路沿线、嘉陵江沿岸,深入实地拍摄、测绘、记录、走访,足迹遍布35个县市、730多处遗址。

据萧易所述,中国营造学社的初步计划,是以川北金牛道沿线、川东嘉陵江沿线的调查为主。但到了四川后,他们发现抗战时期交通不便,短时间不易再来,于是不止一次调整计划,增加行程。

“漫长的调查——中国营造学社在四川”展览现场(余如波 摄)

来到四川后,学社诸人一度非常失望,因为四川古建筑大多毁于明末清初战乱,现存明代建筑很少见,更遑论宋元。但四川有着丰富的汉阙、崖墓、石窟资源,学社调整方向,将这3个方面作为考察重点。

在《中国营造学社史略》一书中,梁思成遗孀林洙写道,四川当时所存木构建筑多建于1649年以后,早于此的可谓凤毛麟角。不过,“四川境内保存了大量的汉阙,约占全国汉阙总数的四分之三。崖墓数量也很可观……最多的要数摩崖石刻,几乎没有一个县是没有石刻的。”

在雅安,学社成员遇见了川康古建筑调查中的第一座汉阙——高颐阙。梁思成和刘敦桢沿着梯子爬到阙顶进行测量,调查持续到下午5点。刘敦桢在日记中写道:“此阙建于东汉献帝建安十四年(公元209年),虽时代居已知诸阙中最晚,但其造型之雄丽与雕刻之华丽,又当居其中翘首。”

“漫长的调查——中国营造学社在四川”现场展陈吸引观众(成都市美术馆供图)

对四川汉阙、崖墓、石窟的调查价值何在?

“虽然学社没有找寻到明清以前的木构建筑,但大量的石阙、崖墓均反映出汉代建筑的营造法式,这是华北地区所难见到的。”梁思成、林徽因之女梁再冰说。此外,摩崖石刻往往刻画出人们想象中的西方极乐世界,以及其中各种类型的亭台楼阁,建筑各细部处理准确、比例逼真,是研究唐代木构建筑的宝贵资料。

梁再冰认为,川康考察虽然在木构建筑方面收获不大,但这些发现大大填补了建筑史中汉唐阶段的空白。例如,刘敦桢、莫宗江曾数次考察彭山崖墓,其中部分崖墓的石仿木构件保存较完整,为研究汉代建筑形制提供了珍贵实物。梁思成在《中国建筑史》中,曾专门著录这批重要遗存。

在广元千佛崖,学社成员拍摄的龛窟大多位于下部,上部的许多代表性龛窟并未拍到。原来,当时修筑川陕公路,不仅使下部石窟被毁,连登山石梯也被凿毁。听闻公路还将拓宽6米,忧心忡忡的梁思成上书表示:“如是,广元千佛崖将一无孑遗。”这才使其保存至今。

学社成员不仅以保护古建为己任,他们拍摄的照片也成为历史的见证。

萧易近年来重走川康古建筑调查之路后发现,由于种种原因,当年中国营造学社调查的730多处古建筑、古遗址,如今留存下来的已不足一半。“当年,他们逆时代的洪流,用173天穿梭在巴蜀大地上,留下时代的背影。”今天,回顾这3100多张照片,如同一幅巨大的拼图,让我们得以用一处处石窟、一座座建筑、一处处遗迹,拼接出一个80多年前的四川。

“逆时代”的工作,寄托家国情怀和文化守望

“漫长的调查——中国营造学社在四川”策展人、成都市美术馆副馆长肖飞舸,曾多次随萧易重走川康古建筑调查之路。在考察过程中,她一方面感叹于四川文化遗产的丰富多样,一方面发现不少地方即使在现在也是路途艰难,甚至需要步行方可抵达。

可以想象,80多年前,梁思成、刘敦桢等人的调查之路更加不易。

林洙说,学社成员从重庆前往成都时,客车已经爆满,只好改乘货车。货车仅有一层油布作为遮挡,30多人挤在箱笼间动弹不得,途中又下起大雨,全身被湿透。后来从成都赶赴雅安,路况更糟糕,不但颠簸,而且尘土飞扬,前方若有行车,连路都看不清。

学社成员克服种种困难,坚持调查。梁再冰记得,他们曾在昆明收到梁思成来信,其中有10多张梁思成手绘的“考察连环画”。

在画面上,梁思成、刘敦桢等人行走在山林间,脚夫们抬着滑竿,嘴里喊着号子。例如,前面一人喊“天上鹞子飞”,提醒后方注意脚下;后方回应“地下牛屎堆”,表明知道有牛粪。

“脚夫们一前一后喊着滑稽的号子,路上接连不断地发生着一系列故事,那画面真是被爹爹描绘得妙趣横生。妈妈看了开怀大笑,我和弟弟看得不眨眼睛。”梁再冰回忆道。

“漫长的调查——中国营造学社在四川”展览现场(余如波 摄)

然而,更大的窘境还在前方。从昆明迁往李庄后,由于战争关系,学社经费来源受到较大影响,加上通货膨胀,往往只能维持短期开支。舟车劳顿的辛苦和阴冷的天气,使林徽因肺病复发,家中经济状况日趋走向谷底。实在无米下锅时,梁再冰就随梁思成到宜宾典卖衣物。梁思成常苦中作乐道:“我们今天把这只表‘红烧’了吧!”“这件衣服‘清炖’如何?”

即便如此,中国营造学社依然开展了编写《中国建筑史》、撰写西南古建筑调查报告、恢复《中国营造学社汇刊》等案头工作。

他们还就近调查了一些古建筑,其中以宜宾旧州坝白塔和矗立于李庄石牛山的旋螺殿为代表。旋螺殿建于1596年,以精美的藻井闻名。1943年,学社成员冒险登临测绘,破译出这座通高25米、藻井层叠向上状如螺旋的明代木构的完整构架,评价其“置诸巴蜀……颇足傲于当世之作也”。

“漫长的调查——中国营造学社在四川”展览现场(成都市美术馆供图)

肖飞舸带领团队历时半年,阅读、消化、理解、梳理海量文献资料并策划此次展览。她说,中国营造学社在四川的故事最打动她的,是烽火中的家国情怀、文化守望,“家国情怀、文化守望永远都不过时。”

抗战胜利后,1946年,中国营造学社自四川北返,正式并入清华大学,合设研究所,结束了短暂而光辉的历史使命。

学社的精神遗产却并未随之远去。梁思成在《为什么研究中国建筑》一文中说:“研究中国建筑可以说是逆时代的工作……幸而同在这时代中,我国也产生了民族文化的自觉,搜集实物,考证过往,已是现代的治学精神,在传统的血液中寻求新的发展,也成为今日应有的努力。”

“他们爱国高尚的情怀、坚韧不拔的精神,无时无刻地激励和影响着我们一代代后人,薪火相传,生生不息。”刘叙杰表示。