四川在线记者 余如波 受访者供图

历时15年,川籍摄影师刘莉奔波15万公里,走访16个乡村川剧团,拍摄17万张照片,全方位记录基层川剧团和川剧演员的台前幕后和苦辣酸甜。不久前,其中200余幅图片配以刘莉撰写的23万字生动文字,由广西师范大学出版社推出《余音在野:乡村川剧团影像记忆》一书。

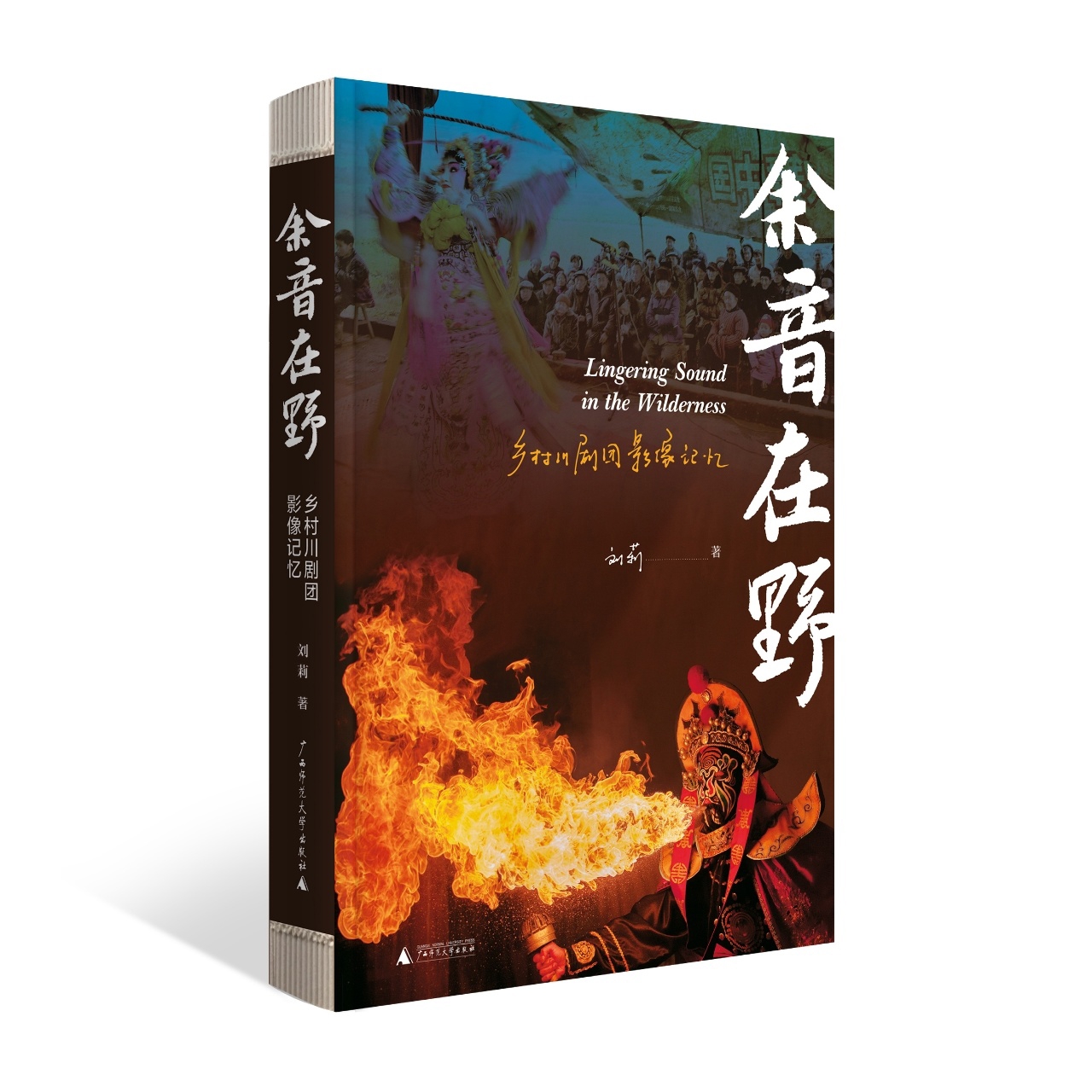

《余音在野:乡村川剧团影像记忆》书影

8月9日下午,北京798映画廊,《余音在野——追寻乡村戏班十五年》摄影展拉开帷幕,呈现乡野中的传统文化生命力。摄影评论家、中国摄影家协会原副主席陈小波说,中国日行千里、沧海桑田,任何一个题材、任何一个人群都值得好好记录,都会成为历史的佐证。刘莉所记录的“二十一世纪初民间艺人自得其乐又无可奈何的境遇,多年后会更显其价值。”

川籍摄影师刘莉

刘莉希望以此展现川剧人对传统文化担当尽责的虔诚。“我把他们的无奈、艰辛、坚持用镜头记录下来,用光和影去还原那段历史的足迹。用一个摄影师的方式,期望让更多的人去关注他们,支持他们。”

展览开幕之际,四川在线记者对刘莉进行专访。后者向我们透露了拍摄乡村戏班的缘起,以及十余年间持续创作的幕后故事。

刘莉(右)拍摄乡村戏班

记者:乡村戏班是你从事摄影后的第一个纪实主题,为什么选择这个主题?

刘莉:我母亲爱听戏,小时候只要镇上来了剧团,就一定会带我去看大戏,所以我从小就有这种记忆和感受。我学摄影之后,当时有个朋友说内江英英川剧团还在演戏,我就想找一下童年里面的那种记忆。

我拍得最多的时间,是每年腊月到第二年的三四月。每个台口(民间戏班外出表演的场地)的生存空间和生活状态完全不一样,有些条件好一点,戏台下面就是房间,演员就有地方住;有些没有房间,稍微干燥的地方打地铺,潮湿的地方就只能搭板凳。成建制的专业剧团我也去看过,他们的服装、行头、妆容,肯定比民间戏班强,但我真是没找到感觉。专业剧团的戏台往往特别高,我们在下面都是“仰望”;民间戏班的很多戏台都特别矮,演员跟观众之间那种互动、感觉,给我的触动肯定是不一样的。

乡村戏班的台前与幕后

比如台上演的是一场苦情戏,我坐在下面能看见演员掉下的眼泪,如果是在那种很大的剧场里面,坐的位置又不是特别好,就根本看不到演员的表情。所以我觉得民间戏班更接地气,我更愿意去拍、去跟。

记者:15年里一共拍了16个乡村戏班,你是怎么跟他们接上线的?

刘莉:英英川剧团每年放两次假,一次是夏天最热的时候,一次是最冷的时候。最冷的时候演员要去唱庙戏,庙戏的收入高。民间戏班的演员是流动的,不在英英川剧团演,就去其他戏班演,每次去拍的时候,班子里的成员都不一样,除了班主是固定的。

一个戏班不可能长期只用同一批演员,观众看久了就烦了,所以要不断地换演员。比如大英县贵英川剧团,固定成员就是夫妻加上儿子、媳妇一共5个人,其他人要不断去请、不断换人。不同演员到戏班来,所以我就认识了好多演员,然后跟着他们再去其他班子。

川剧戏班祖孙三代其乐融融

有时候一个戏班出去唱戏,就在微信里给我留言说:“刘妹儿,明天我们要去哪里唱戏了,你来不来。”我有时间的时候,也会主动问他们,请他们给我发个定位。拍了这么多年,我也晓得他们在哪个时间段开始演戏,然后就会去了解一下,问他们到哪个台口。

记者:乡村戏班大都在乡下演出,流动性很强,你是如何跟踪的?

刘莉:出去拍摄一次,最少都是十几二十天,有时候一个多月,一个戏班跟两三个台口,又换个戏班跟两三个台口。跟一个戏班太久了,拍摄也会疲劳,所以几个戏班来回换。

外出拍摄的交通,差不多都靠自己开车。最开始我们家有一台小车,以前有些农村的路真的不好,每次回来都要去修整一下底盘。有时候我还带演员转场,他们原来都坐三轮车,或者那种客货混装的车子。我每次带几个演员,他们可以少喊个车,省点钱,或者至少稍微安全一点。

后来我又买了一台越野车,路上遇到追尾的情况还是比较多。我胆子大,但技术不是那么好,开得太慢了,摩托车撞到我的车,后保险杠有不少窝窝。

川剧演员在幕后沟通演出细节

记者:拍摄乡村戏班,很多时候你都与演员同吃同住,这样有什么好处?

刘莉:最开始拍那种固定的“园子戏”,我还是在县城住,比如去泸州、资中都住城边上。后来跑乡村戏班,住县城就不太现实了,因为演出的村庙一般都在山上,很多地方是通不了车的,导航上根本找不到。当地人发的定位也到不了,只能到比较标志性的村委会、某个工厂之类的地方。

所以说实话,最开始跟他们住在一起也是没办法。我一般都跟某一个单身女演员住一张床,后来发觉除了睡不大好,首先是非常安全,还有一个是白天匆匆忙忙,没有时间跟人家聊天,晚上可以更近距离观察演员的生活。跟演员走得更近之后,他们有什么掏心窝子的话,也会跟你聊。

搭建在荒草中的简陋戏台

跟他们在一起,大一点的喊我“刘妹儿”,小一点的特别是“90后”喊我“孃孃”。时间长了之后,觉得自己也是戏班的一分子了。有时候去吃饭,他们都把我算在里面。我有时候人还没去,那边就在给我张罗住的地方。跟他们住一起,虽然说条件差点,但是我觉得感情很深厚。

记者:你不光拍摄舞台上的表演,还拍了很多幕后的场景、台下的生活,以及观众、演出环境等,这种意识是怎么来的?

刘莉:其实最开始几年,我基本上都在拍表演,找个前景,找个干净点的背景,非常讲究构图。后来到演员家里去,在他们家里吃住,我发现有时候他们的生活更有意思。比如,班主王贵英家我去得最多,家里喂了很多猪、鸡、鸭,她回家还要干农活,先不给自己做饭,而是给猪做饭。这些演员大部分是农民,种地才是他们的生活,唱戏真的是一种梦想。我到了他们的家庭,才发觉唱戏的演员在当地村民里面地位是非常高的,是很受尊重的,一路上问名字别人都认得到。在他们生活的环境里面,这些演员、这些民间戏班,跟观众可以说是相互离不开。

在我的调查中,现在四川民间戏班演员不超过300个,平均年龄有五十七八岁。我希望民间戏班继续在民间生根发芽,川剧传承发展一定要有更多的演员、更多的观众,而不只是大城市里头那几个大剧团。