印子君

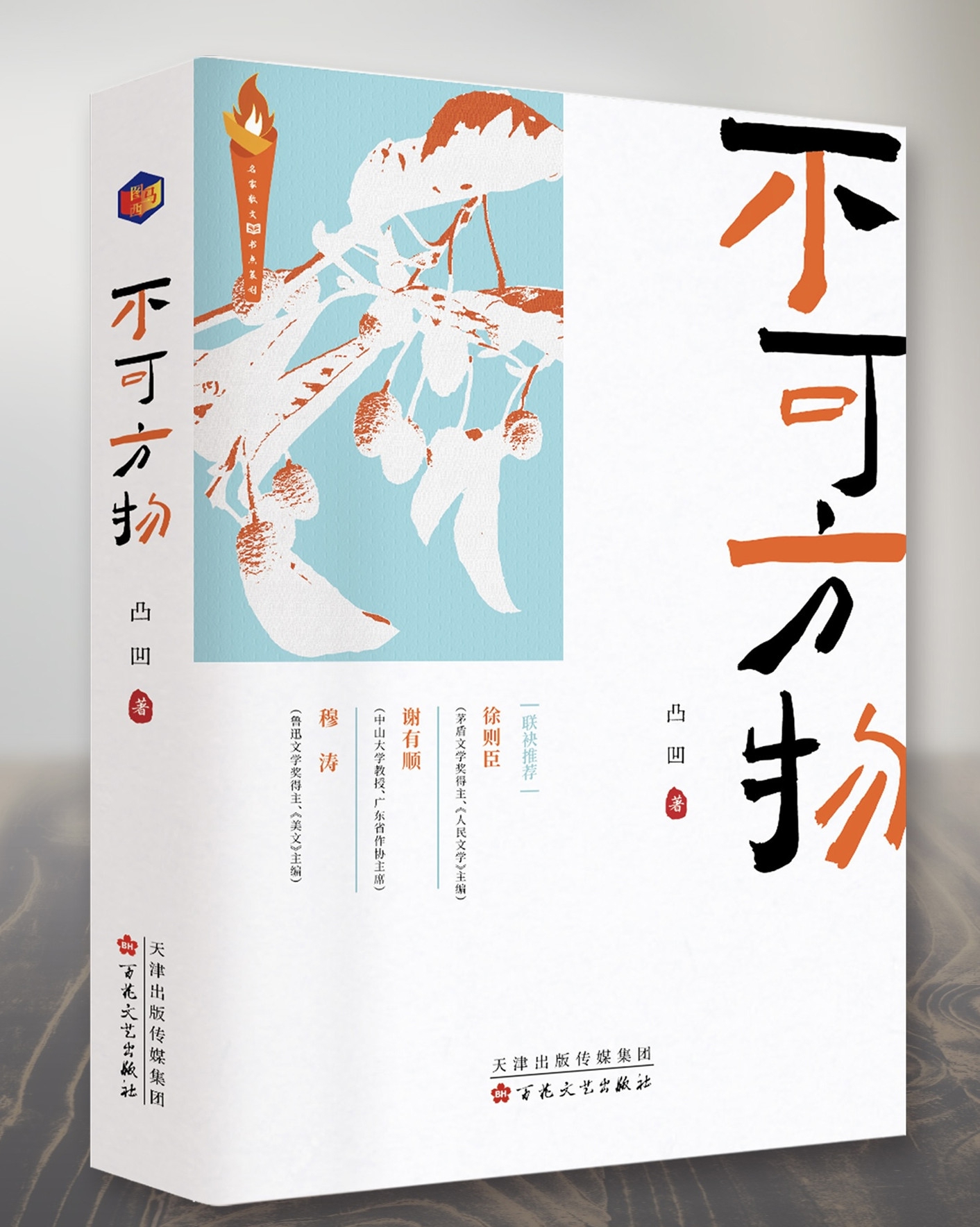

由徐则臣、谢有顺和穆涛联袂推荐的散文集《不可方物》,收入凸凹创作的散文22篇。尽管仅10多万字,但阅读后能感受到沉甸甸的分量。

《不可方物》分为“人物”“动植物”“物非物”3个部分,从书名到章节都可以看到关键词“物”。整本书中的重心,落在“物”上。本文试对《不可方物》作品的品质、品相、品位等进行粗浅品鉴或探析,以期能诠释作者笔锋、语词与章节中蕴藏的本意与旨归。

物性:随物觉知

通常情况下,散文应归入非虚构写作范畴。有了这个前提,就决定了散文内容的客观性,而客观性必然有相应的对照物。因此,作家的散文写作不能子虚乌有、凭空捏造,必须保证它的物性或真实性。这在《不可方物》中,能深刻地感受到这点。

为保证作品的物性和真实,作者没有被局限于文献和资料,一直坚持田野调查,对书写对象,总是不辞辛劳长途驱驰,亲临现场,实地考察、走访,得到实物印证,以让笔下的内容可靠可信、可亲可近、可觉可知。《章山谒李冰》《阳平山访冰不遇》《与李冰相遇》《一脉清流》《逐水而居的桤木》等篇什,无不是作者身随步到、深入踏勘之作。

散文家朱自清强调散文的“真”与“美”,认为散文应真实地反映生活、表达情感。在他看来,散文作品只有在确保“真”的前提下,才能保证“美”,也只有这样的“美”才具有感染力。在凸凹的散文作品中,从字里行间,不仅能感知到“真”的强度,而且能体味到“美”的力度,通过物性觉知而获得同频共鸣。

物情:格物致知

“文采所以饰言,而辩丽本于情性。”这是刘勰在《文心雕龙·情采》中对情感和思想在文章中的重要性进行的论述。可见,古往今来,写诗作文“情”字当头,概莫能外。

贯穿《不可方物》始终的情为“物情”,涵盖人物、动植物,即便作者特意把一些篇章列入“物非物”,谁又能说写的不是物呢?这情的产生或发轫,来自作者对书写对象的或崇敬或感恩、或悲悯或怜惜、或激赏或好奇、或痛心或愧悔。如《我的老师崔世远》《鼯之翔》《一根肠子的狗》《柔软的兔》《天灵盖罩住的牛》《隧道里流出的面包与黄金》以及写李冰等诸篇,其用情之深之切可谓情入骨髓,动人心魄,令人感怀。

作者笔下的“物”,绝不轻浮、虚飘、模糊,而是多维、厚重、深透、细致的立体化呈现,赋予心理、生理、伦理和情理的全方位辐射和交织,具有极强的代入感,让读者如临其境、如行其事、如入其心、如附其魂,令人深入其中,千回百转、牵肠挂肚、刨根问底、欲罢不能。及至最后,从作者精心设置的磅礴汉字阵容中,才约略明白“格物致知”原来可以经由这般“摧肝沥胆”后而获取。

泰戈尔认为,散文是心灵的镜子,能真实地反映出作者的内心世界和情感状态。对此观点,可以说凸凹以作品给出了最贴切、最有力的回应。

物本:物我相知

《不可方物》体现的极具个性化的文学特质告诉我们,散文创作要求作者回到“物”的初始、源头和本体,深入“物”的内里,达到物我相知,方可迸发出强大的艺术魅力,才能最大限度彰显文学高标。

物我相知,就是物我相融,与书写之物同呼吸共命运、同甘苦共忧乐,在笔下,不是作者命令物、强迫物说言不由衷的话,而是物主动、自愿且绘声绘色地说出内心话和良知话。只有这样的言说,才是最具有体温、血热,人性、天性和自然性。因而,这样的散文不仅有神而且有魂,神魂俱备。只有具备如此特质的散文,动可奔腾澎湃、翻江倒海,静可荷塘月色、清风絮语。当读到《请书上座》《从陶渊明到卡夫卡》《会飞的茶》《荷叶上的鹡鸰》《龙泉山赏月记》后,我更确定了这一判断。

“乘物以游心。”(《庄子·人间世》)这是庄子哲学中关于实现精神自由的核心命题,意指通过顺应外物规律,超越现实束缚,最终达到心灵逍遥的境界。其本质在于以物为媒介,完成从有限到无限、从被动到自主的精神跃升。

在这里,与其说是哲学思想,毋宁说是文学理念和境界。《不可方物》作品展现的“物性、物情、物本”,不正好契合了这一既古老又新锐的命题?基于此,凸凹从容不迫,乘“物”游“心”,已然让“不可方物”嬗变为“可方之物”。

(《不可方物》,凸凹著,百花文艺出版社,2025年8月)

作者简介

印子君,中国作家协会会员,成都文学院签约作家。有诗歌、散文、评论等见诸《诗刊》《当代·诗歌》《星星》《诗选刊》《作家文摘》《工人日报》《农民日报》《四川日报》《北京文学》《四川文学》等。