张家鸿

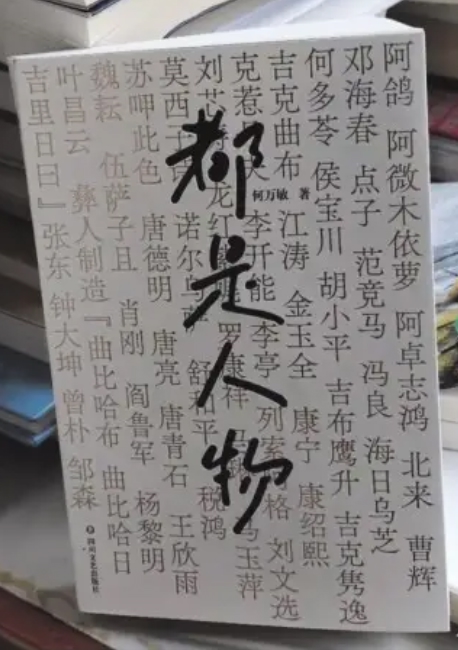

《都是人物》是何万敏执笔撰写的访谈录,受访人物均来自四川大凉山地区,皆在文学艺术某一领域颇有造诣及影响力。每一篇访谈,皆可被视作短传。短,既指向篇幅的短小精悍,亦指向内容上的有效取舍与高度凝练。对受访者的成长之路,何万敏进行简要却重点突出的勾勒,尤其对他们如何突破生活与艺术困境,有感人至深的详述。

一

龙红紫娓之所以爱上设计,与耳濡目染的少数民族文化有关,亦与大自然时时刻刻给予的审美启发有关。后来设计出的“小灯笼”,灵感正源于彝族人平常佩戴的珠子。在迢遥漫长的篆刻之路上,唐德明从来不忘融会贯通,吸收新鲜之物的重要性。他认为,至少要在程式化中添加新意,艺术家要有风格,但不能陷入风格的局限中。每一次接到新剧本,每一次上台扮演新角色,都被王欣雨视作全新挑战,如凤凰涅槃一般。排练的时候,就意味着几乎要把以前所有东西全部抛弃。除在舞台上燃烧自我,她别无退路。艺术家之所以能长成自我期许的样子,与这些关键事件或重要举动有关。

简短且精要是访谈录的必然,也给读后的遥想留下足够空间。访谈文章,更为遥想提供现实的坚强支撑。

“人物”为何意?即在某个领域有独到成就、独树一帜的个性、独特影响力的人。这些人物身上有何共性?

首先,他们对理想有不懈怠的热情与执着。梳理书法家金玉全当年如何奋斗的句子,可用来概括书中所有受访人物:“雄心壮志埋在狂热喜爱的心底,刻苦用功支撑着对未来的期许。”壮志如果不能落实于日复一日的付出中,就只能是飘在空中的泡泡,一碰即破。

其次,他们有不竭的创造力,跨过重重关卡,最终形成鲜明的艺术个性。笔下的画作或书法作品,镜头里的影像,舞台上的身姿,散文中的方块字,都是几十年心血铸就的结晶体。

最后,他们都是凉山的“孩子”。在众多作品中,最无法绕过的标签与文化胎记就是凉山。若无凉山,便无冯良荣获骏马奖的长篇小说《西南边》。在江涛的摄影作品中,有彝族人在特定时代与环境中的生存状态与精神渴望。康绍熙的水粉画《娜果家的牛羊》,画的是改革开放之初,凉山农牧民走上致富之路的新景象。获奖不少的摄影家苏呷此色,始终把镜头对准乡亲与土地,镜头中有坚持与情感的力量。

二

从富饶、深邃的凉山大地上,他们有过汲取,得到取之不尽用之不竭的泉源。被凉山哺育过的他们,用作品完成对故乡大地的反哺与回馈。正如何万敏于《在大地上写作》中写的:“吉布鹰升有过叹气,但是没有抱怨,因为只有写作才能够让他把心灵贴在土地上、贴在乡亲的心坎上,节奏地律动、温热地呼吸。”先后出版的《游牧凉山》《在凉山》《自然课》正是这样的礼物。

在2017年央视春晚四川凉山分会场的舞台上,吉克隽逸唱响《情深谊长》亦是这样的礼物。这样的礼物与凉山之间的关联,该如何诠释呢?借她本人的话来讲,则是这样的情深意长:“少数民族是我最宝贵自豪的身份。用彝语演唱的时候,我脑海里的画面是家乡熟悉的一切,我相信音乐是相通的,即使语言听不懂,音乐里的情感也是可以打动人的。民族文化给了我的音乐最深厚的底蕴、最强大的共情能力、最真实的情感和最磅礴的力量。”

在《母亲》《雪山》《阳光》等油画作品中,不乏画家列索阿格对凉山彝族生活的提炼。马琳创作的舞蹈《呼唤绿荫》若少了那群着锦绣绿长裙的彝族姑娘,不知会失去多少灵动与飘逸之感。

正因为此,他们共同创造了凉山当代文化的富饶与缤纷。凉山是文化之母,他们是她哺育过的孩子,以澄澈之心境追逐理想。孩子有了成就,是对母亲最好的回报。而且这回报从西面八方、经久不息传来,着实是凉山的福分。

得到,而后实现回馈,这是人与地之间关系的最佳状态。沈从文得益于湘西,用《边城》《翠翠》《龙朱》创造出文学史上璀璨夺目的湘西;从山东高密走出来的莫言,借瑰丽神奇的笔触,创造出在读者心中荡开不绝涟漪的文学世界。何万敏采访的人物,亦在这样的状态中。故而,读者有理由相信,文艺家们不断精进的未来,会让凉山文化越发值得期许。

三

关于这本书的由来,在序言中,何万敏如此写道:“重要的是要有人。人是时代的产物,却也是每一个时代的心灵折射。我对不同的人感兴趣——不同的人在不同的人生阶段,留下了鲜明的人生印记;我渴望结识众多凉山文化人——他们经历过怎样的人生历程,创作出什么样的文艺作品打动人心。”这些自陈之语,流淌的是好奇心,展示的是使命感。

支撑起好奇心与使命感,不是别的,而是对凉山大地的深沉之爱。与之前书写凉山的作品不同,《都是人物》是大规模、成阵势地对凉山文艺人物的全方位扫描与立体化展示。采访的背后,除却爱意的流淌,还少不了何万敏那些无规则地分散在许多次访谈中,不经意流淌出的关乎艺术的真知灼见。

回溯李开能的大学光阴,何万敏如此写道:“此时的诗歌,仿如飞翔的翅膀,不止于文字的艺术美感,诗歌的目的是使生活本身更加完整。”诗歌是文学的一个门类,更重要的是,它足够用来丰富生活、影响心灵。对这样的诗人来讲,诗歌不是炫耀的资本,不是获取名利的手段,而是安身立命之本。

梳理完唐德明德的艺术人生,何万敏如此写道:“‘修养’和‘人的表现’由日常书写这样不经意的活动,凸显出书法家富有节奏、充满活力的生命创作。艺术的形式和生命的精神达成共生,物我相融焕发神采。”人与艺、艺与人,若能实现完美贴合,艺之境即人之境。这般境界,不就是古往今来艺术家共同追逐的梦吗?

在关于画家魏耘的访谈中,何万敏认为:“每一个画家都在探索自己的路径,在林林总总的艺术坐标中确立自己的定位。艺术家认识自然的过程,其实也是认识自我的过程。”所有的探索,最终都指向自我。否则便是虚无的探索或探索的虚无,成长就是空话。

(《都是人物》,何万敏著,四川文艺出版社,2025年4月)