四川在线记者 肖姗姗

在抗战的连天烽火里,四川作为大后方,不仅源源不断地为前线输送着物资,更是文化抗战的关键据点。

众多作家如巴金、艾芜、沙汀、王火等,以笔为枪,用一篇篇饱含热血与激情的经典抗战文学作品,从不同角度、不同层面展现了抗战时期的社会风貌和人民的精神状态。他们用文字记录历史,用文学传递力量,为抗战胜利作出了不可磨灭的贡献,也为后世留下了宝贵的精神财富。

正如中国作协原主席铁凝所说:“抗战中的文学就是抗战精神的丰碑,它已成为我们民族记忆中永不熄灭的火炬,照亮着一代又一代中国人的心灵和道路。”它们不仅是文学史上的瑰宝,更是中华民族坚韧不拔、不屈不挠精神的象征。

王火:以经历为创作源泉,书写抗战史诗

王火,本名王洪溥,这位从枪林弹雨中走来的文学战士,一生都与文学和抗战紧密相连。

自1943年发表第一篇作品起,他的创作生涯长达81年。那些在战火中目睹的残酷景象、亲身经历的生死考验,成为他创作生涯中取之不尽的素材源泉。

他曾以笔名“王公亮”在上海《大公报》和重庆《时事新报》上,发表《南京大屠杀主犯谷寿夫受审详记》《被污辱与被损害的——记南京大屠杀时的三位死里逃生者》等长篇通讯。这些文字如同一把把利刃,撕开了日军残暴罪行的遮羞布,让更多人了解到战争的残酷与侵略者的丑恶嘴脸,在社会上引起强烈轰动。

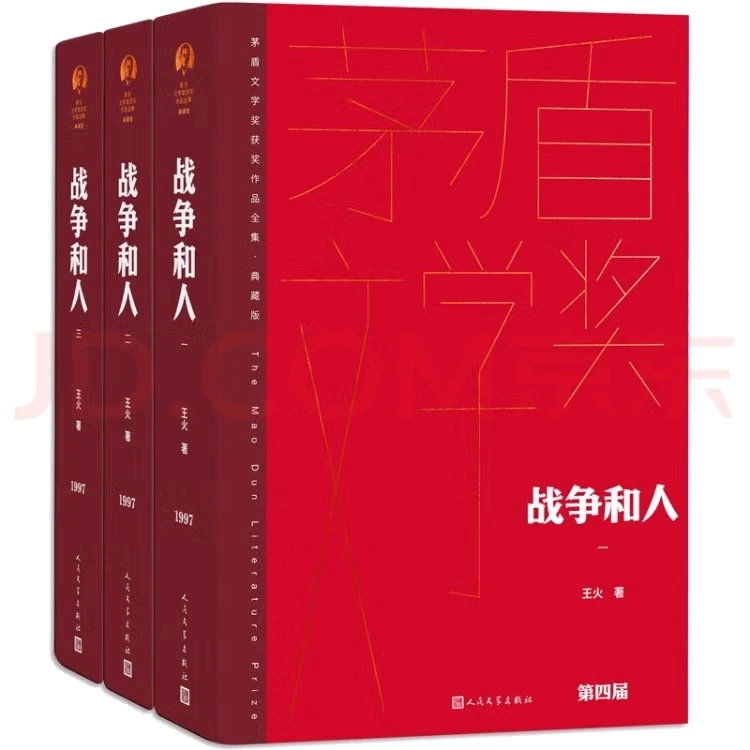

王火的代表作长篇小说《战争和人》三部曲,堪称反映抗战的雄伟史诗。

这部作品以国民党上层官员、法学权威童霜威及儿子童家霆的家庭变故和人生遭际为主线,展现了抗战时期半个中国的全景画卷。童霜威由消极避难、保持名节,到鄙弃国民党独裁统治、投入民主运动的行列;童家霆在时代风云的锻造下,义无反顾地投身光明。

在他们的故事里,有在战火纷飞中对正义的执着坚守,有在颠沛流离里对家国的深沉眷恋。无数读者透过这些细腻的文字,真切感受到了那个时代人们的挣扎与奋进。

《战争和人》三部曲分别于1987年、1989年和1992年出版。1993年7月,以《战争和人》为总名的套书出版,一时间反响极大,将人民文学奖、国家图书奖、茅盾文学奖、四川省郭沫若文学奖等一一收入囊中。

王火曾说:“我要把自己经历过的那个时代,用文字真实地呈现给后人,让他们知道先辈们是如何在血与火中抗争,如何坚守着对国家和民族的希望。”

作家阿来在为王火传记《火铸文心》撰写读后感《文心诗魂,火铸乃成》时,特别提及《战争与人》这部曾被王火“自焚其稿、年过五旬重写”的作品,称其凝聚了“多少个‘迟迟钟鼓初长夜’”的心血,更感慨从书中能“认知一个时代,认知一个时代的寻路青年”。

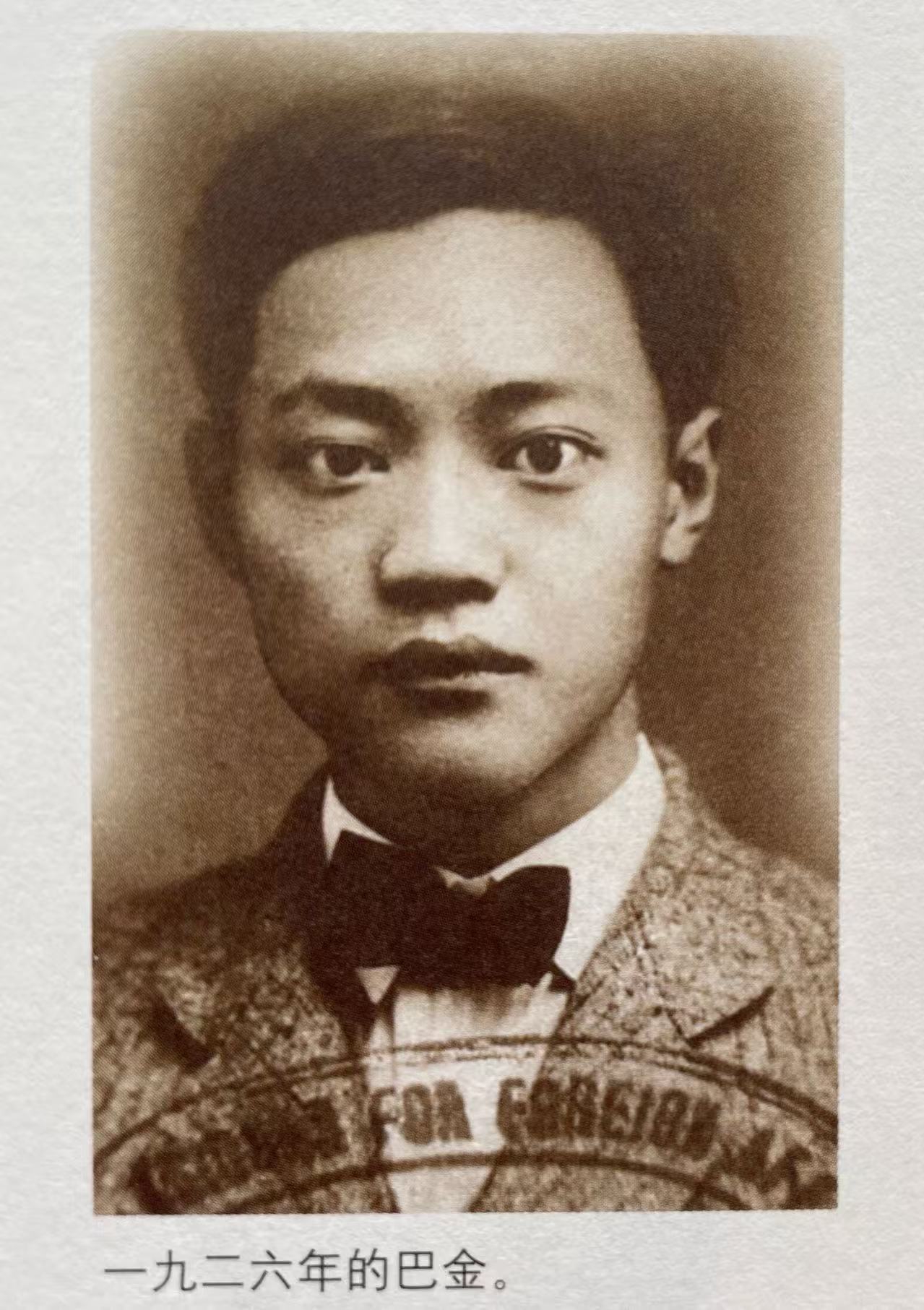

巴金:为民族存亡而呐喊,传递抗战决心

巴金在抗战中是一位坚定的抗争者,不仅坚持文学创作鼓舞民众抗日斗志,还积极投身抗日救亡运动,参与文艺界活动,参与创办和编辑抗日刊物,与茅盾共同主编《呐喊》,也就是后来的《烽火》杂志,用文字传递着抗战的决心与力量。

1938年5月,广州城“几乎每天都有空袭”。在这样的氛围中,巴金于轰炸间隙,在临时栖身的陋室里,写下了“抗战三部曲”《火》的前3章。

每一次凄厉的警报响起,他就不得不中断思绪,匆匆收拾稿纸,躲进阴暗潮湿的防空洞。洞外是震耳欲聋的爆炸和房屋倒塌的声音,洞内是摇曳的烛光和作家紧锁的眉头。这种在死亡威胁下抢写篇章的坚韧,正是中国知识分子以文化抗战的生动缩影。

此后,他怀揣着未完成的手稿,在战火中辗转多地,先后到汉口、桂林、上海、昆明等地,直至1943年,《火》的第三部才在昆明定稿。

《火》通过3条相互交织又各具特色的叙事线索,构建起一幅波澜壮阔的全民抗战文学画卷。

第一部聚焦淞沪会战至上海沦陷,主角是一群知识青年。他们在战争中觉醒,自发组织起来救治伤兵和收容难民。第二部将镜头拉向内地战场,展现战地工作团深入大别山区,动员民众抗战的艰辛历程。第三部以昆明大后方为背景,围绕知识分子田惠世创办并支撑《北辰》杂志展开,聚焦知识分子群体的精神困境与抗战坚守。

巴金曾直言,《火》是一本“宣传的书”,希望传递“中国人的心是烧不死的”的信念,将一个个孤立的个体生命与整个民族的命运紧紧相连,在精神层面构筑起一道炸不垮、摧不毁的钢铁长城。

巴金故居常务副馆长周立民说:“巴金等作家在抗战时期为民族存亡疾声呐喊,颠沛流离,把最好的时光交给了国家。巴金的作品体现了不论什么时候,面对困难,从个人到民族,都应当有一股不能摧毁的信念,就像巴金在小说《火》里所表达的,一个民族会像凤凰涅槃,浴火重生。”

艾芜:从浪漫到现实写作,反映底层百态

青年时期,艾芜为追寻不一样的生活,弃学远行,在西南边境和缅甸、马来亚、新加坡等地漂泊,在底层过着贫困流浪的生活。正是这段独特的经历,成为他早期创作的灵感源泉。他的短篇小说集《南行记》,描写“现在时代大潮流冲击圈外的下层人物,在生活重压下强烈求生的欲望和朦胧反抗的行动”,充满异域情调,富于传奇色彩,呈现出浪漫主义色彩。

然而,抗战的爆发,彻底改变了他的创作风格。

1944年,艾芜由桂林逃难到重庆,彼时的中国大地满目疮痍,百姓生活在水深火热中。这样的现实,让艾芜的笔触更关注现实生活中的苦难与抗争。他的作品多以抗战生活为题材,着重描写农民的苦难和反抗,揭露黑暗统治,文学风格由浪漫主义转向深沉的现实主义。

这一时期,长篇小说《山野》成为他创作成就的主要标志。《山野》以抗战时期的乡村为背景,展现了农民在战争中的觉醒与抗争,以及在面对日军侵略和地方恶势力压迫时的坚韧与勇敢。艾芜通过细腻的描写,将农民质朴的情感、对土地的热爱以及对侵略者的仇恨,展现得淋漓尽致,让读者深刻感受到底层人民在抗战中的巨大力量。

学者陈思和认为,抗战文学的价值在于让文学回归生活现场,在苦难中挖掘民族精神的韧性。艾芜的创作转变正是这一观点的生动体现,他在抗战时期的作品扎根底层生活,以现实主义笔触记录民众的抗争,让文学成为民族精神的载体。

沙汀:揭露痼疾针砭时弊,文笔辛辣讽刺

1932年,沙汀加入左联,从此踏上以笔为武器的抗争之路。1938年,他奔赴延安,同年11月随120师到晋察冀边区,亲身感受战争的残酷与战士的英勇。

1939年春天,沙汀随贺龙到河北,不久写出报告文学《记贺龙》,又名《随军散记》。文章以随笔的形式,生动再现了贺龙在晋察冀边区的战斗生活经历,真实记录了贺龙不畏艰难、坚定如钢的革命意志,并穿插贺龙青年时代的很多传奇故事,极大地鼓舞了全国民众的抗战斗志。

回到重庆后,沙汀以敏锐的目光洞察着国统区的种种乱象,发表了短篇代表作《在其香居茶馆里》。此作对国统区乡镇统治者之间围绕兵役的勾心斗角,进行了辛辣的讽刺。

皖南事变后,沙汀避居故乡山区,在那段相对宁静却满是压抑的时光里,他潜心创作,写出《淘金记》《困兽记》《还乡记》3部长篇以及其他作品。

《淘金记》写大后方地主劣绅为发国难财争夺金矿而引起内讧,通过一个极为普通的淘金故事,把统治阶级内部勾心斗角的斗争、保甲制度的腐败、旧政权的反动本质揭露得淋漓尽致。《困兽记》通过一次小小的演剧活动失败,表现了反动当局压制抗日活动的重大主题,同时展现了一群乡村知识分子在重重苦闷中所作的“困兽犹斗”的挣扎。《还乡记》通过普通的“笋子事件”,从阶级对立的角度,揭露抗战痼疾,针砭时弊。

沙汀这一时期的短篇小说还有《呼嚎》《医生》等,表现人民争民主、反内战的新主题。他以敏锐的洞察力和犀利的笔触,将国统区的黑暗与腐朽展现出来,为抗战文学增添了独特的批判性力量,让人们看到了抗战时期大后方复杂的社会现实,激发民众对正义和光明的追求。

钩沉历史,当代视角下的抗战文学

在当代,有不少作家深入挖掘历史,创作了一系列抗战文学作品,让那段被岁月尘封的历史以新的面貌展现在读者面前。他们以独特的视角、翔实的资料和生动的叙事,重新解读抗战时期四川的贡献,让读者对那段波澜壮阔的历史有了更全面、更深刻的认识。

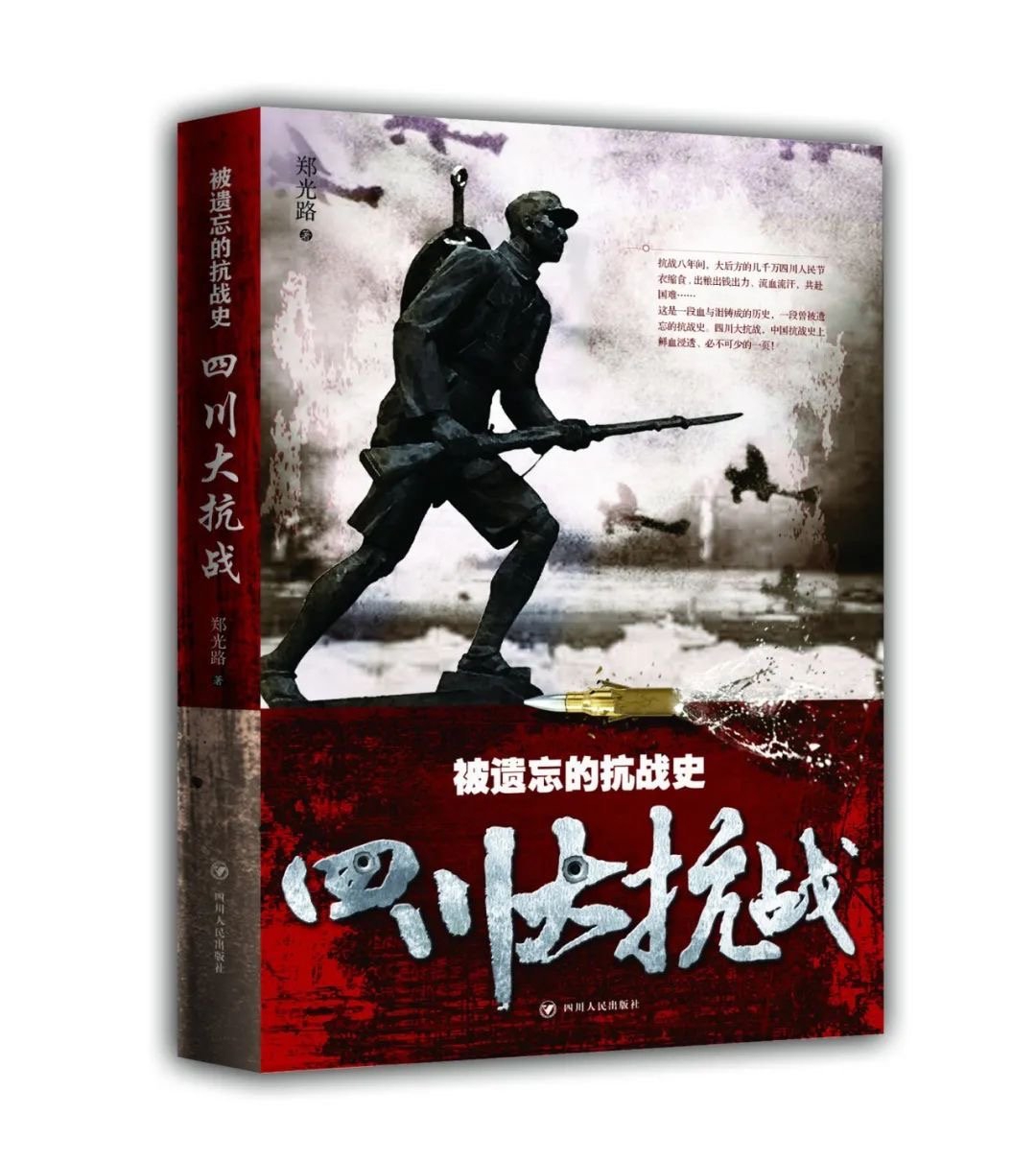

《被遗忘的抗战史:四川大抗战》

郑光路长期致力于四川地方史研究,在《被遗忘的抗战史:四川大抗战》中,通过大量鲜为人知的档案资料、历史照片和当事人的回忆,全方位、多角度地展现了四川在抗战时期的重要地位和巨大贡献。

四川作为抗战大后方,为前线输送了大量兵力。据统计,出川抗战的军人约350万,伤亡人数达64万,大约每15个川人中就有1人上前线。四川也是抗战物资的重要供应地。

郑光路说:“很多人对抗战时期四川的贡献了解并不全面,我希望通过这本书,让更多人知道四川在抗战中所发挥的不可替代的作用,这些历史不应该被遗忘。”

《发现李庄》

岱峻的《发现李庄》,聚焦抗战时一个看似普通却意义非凡的小镇——李庄。在战火纷飞的年代,宜宾李庄成为众多文化机构和学术精英的避难所。

书中描绘了这些文化机构和学者们在李庄的艰难岁月。他们在简陋的条件下,坚持教学、科研和文化传承工作,如梁思成、林徽因夫妇在李庄完成《中国建筑史》初稿,傅斯年在这里进行了大量考古发掘和学术研究等。这些学者不仅为保存和传承中华文化作出巨大贡献,也为抗战胜利后的国家建设储备了知识和人才。

岱峻说:“李庄在抗战时期的文化坚守,是中国文化史上的一座丰碑。这里发生的故事,展现了中国知识分子在困境中不屈不挠的精神和对文化的执着追求。”

丰富内涵:抗战文学的创作延续

在现当代文学史上,还有无数作家的作品,不仅丰富了抗战文学的内涵,也为传承和弘扬抗战精神提供了新的视角和素材。

《李勇大摆地雷阵》

作者:邵子南

简介:以阜平英雄人物李勇的真实战斗事迹为基础创作,反映边区民兵采用地雷阵打退日军的英雄业绩。作品采用群众喜闻乐见的说唱文学方式,具有传奇色彩,郭沫若评价其“与赵树理的《李有才板话》同为‘抗战以来文艺作品的杰出者’”。

《迁都》

作者:纪晓松

简介:这部纪实文学再现了抗战期间南京国民政府、工厂、学校及民众迁至重庆的过程,体现了以四川为中心的西南大地在抗战中的重要作用。

《川军出征》

作者:田闻一

简介:“川军全纪实系列”中的一部,着力刻画、展现川军在抗战中的英勇事迹。

《天府长歌》

作者:李林樱

简介:小说以川东北的传奇酒寨引入,通过对“宋氏三杰”及其后代人物的刻画,展现了抗战等历史时期中华民族的抗争觉醒之路。

《重庆之眼》

作者:范稳

简介:以重庆大轰炸为背景,通过3代人的命运纠葛,交织出战争对个体命运的撕裂与历史记忆的重量,是近年来抗战文学中兼具历史质感与人文思考的佳作。

《茶马古道战记》

作者:孟勇

简介:第一部反映中美两国军民驼峰航线联合抗战的长篇小说。

《芦哨声声》

作者:王棵

简介:以抗战为背景,讲述水乡女孩多鱼和弟弟来金在上学过程中,发现敌人阴谋并与之斗智斗勇的故事。

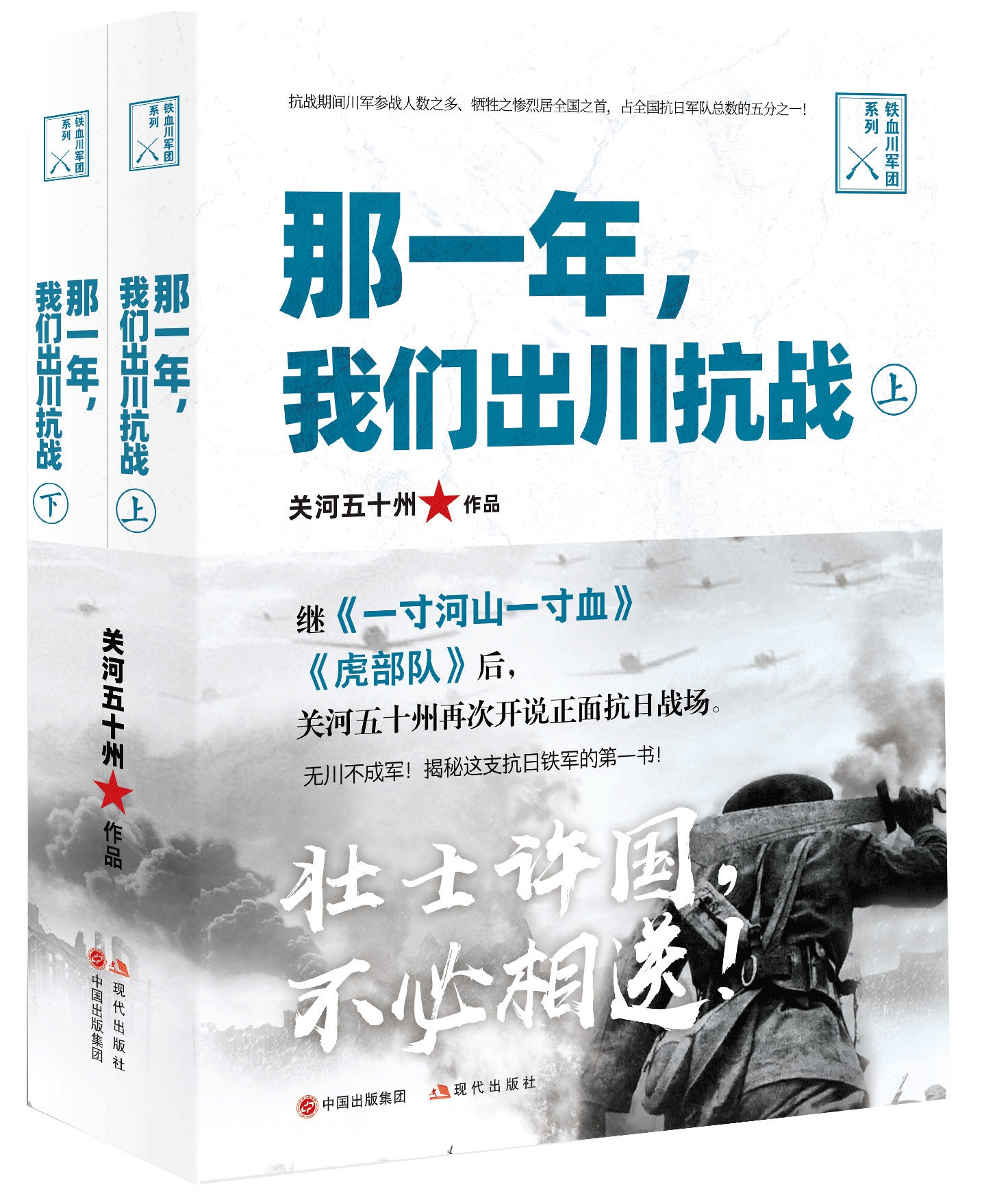

《那一年,我们出川抗战》

作者:关河五十州

简介:以抗日战争期间三百余万川军将士参战为背景,以淞沪会战、南京保卫战、武汉会战等重大战役为主线,通过中外史料对比重构川军抗战图景。

《川江东逝水》

作者:冰春

简介:以抗战大后方川江重镇泸城为轴心,围绕化学所、兵工厂等展开,书写多方力量的明战与暗战,再现巴蜀儿女民族救亡图存的血性抗争。