四川在线记者 余如波

四川版画家的抗战主题创作:“这些都是宣传革命不可缺少的美术工作”

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,四川接连举办相关美术展览,通过艺术的方式回顾那段峥嵘岁月。8月15日,“永不忘却的纪念——四川美术馆馆藏组画中的抗战精神”在四川美术馆举行,展出精心遴选的馆藏抗战主题组画;稍早之前,四川美术馆还举办了“刀锋刻史——李少言抗战版画展”,致敬那段波澜壮阔的民族抗争史。

四川是中国的版画大省,其中黑白木刻的整体水平尤为突出,这一地位很大程度上奠定于抗战时期的木刻创作。当时,四川作为大后方,木刻创作十分活跃,尤以重庆、三台等地为代表;与此同时,晋绥边区的抗战主题版画创作也在持续开展,新中国成立后,其中不少版画家成为四川美术事业的开拓者。

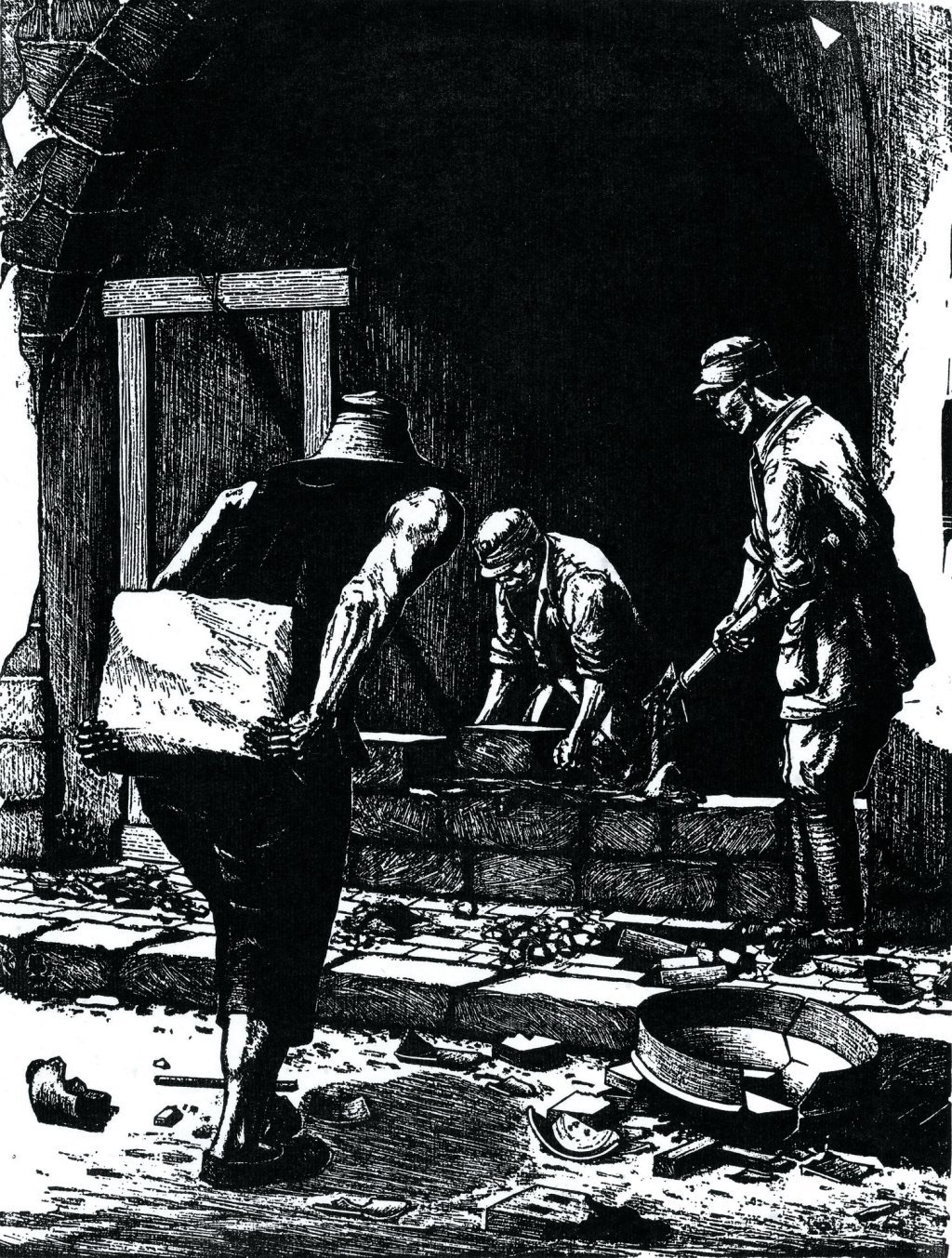

重建 李少言 黑白木刻 32cm×24cm 1942年

解放区创作:粗犷、质朴、真实地记录浴血奋战场景

在四川美术馆举办的这两大展览中,李少言都是当之无愧的代表性艺术家。《四川新兴版画发展史》作者、美术史论家凌承纬说,以晋绥边区版画家群为主的一部分美术工作者,于上世纪40年代末来到四川,后来成为四川版画发展的核心和主导人物,其中就包括曾担任中国美协副主席、四川省美协主席的李少言。

“我学习木刻,是为了宣传革命。人民需要什么,革命需要什么,我就画什么、刻什么。”1939年,李少言任八路军一二〇师司令部贺龙、关向应秘书,他“在创作独幅木刻和木刻组画的同时,也给报纸刻刊头、题花、插图,以至刻地图,在行军中写标语、画墙画”,“认为这些都是宣传革命不可缺少的美术工作”。

当时,贺龙和关向应得知李少言喜欢刻木刻,经常鼓励他抽空搞创作,《一二〇师在华北》组画就是在此背景下着手创作的。“1940年,敌后抗日根据地在敌人频繁的扫荡和蚕食政策下处于最困难的时期……那些惊心动魄、可歌可泣的情景,时时激励着我这个初学木刻的青年,下决心要用木刻的形式把它们记录下来。”

从1940年1月到1941年2月,李少言一共刻了42幅作品,现存36幅。当时,李少言从事木刻还不到两年,也欠缺生活经验,按照部队领导的建议,每幅画他都去写生,尤其是观察马匹的动作。他把马的四条腿编号,跟在后面观察,根据离地的顺序数数,最终认识了马行走或奔跑时腿的运动规律。“刀锋刻史——李少言抗战版画展”策展人何禹珩说,《一二〇师在华北》组画以粗犷的刀法、质朴的构图,真实记录了八路军将士浴血奋战的场景,被誉为“刻在木板上的革命史诗”。

抗战时期,活跃在晋绥边区、后来成为四川版画主要作者的,还有牛文、吕琳、林军、阎风等人。林军出生于山西省平陆县,1940年进入延安陕北公学,后考入鲁艺美术系第四期学习木刻,创作了《延安人民生活素描》组画,以及《挖野菜》《打草垫》《拾粪》等表现解放区军民生活的作品。凌承纬介绍,后来在抗日军政大学,林军在完成文工队美术宣传工作的同时,还创作了一批反映部队生产建设的作品。

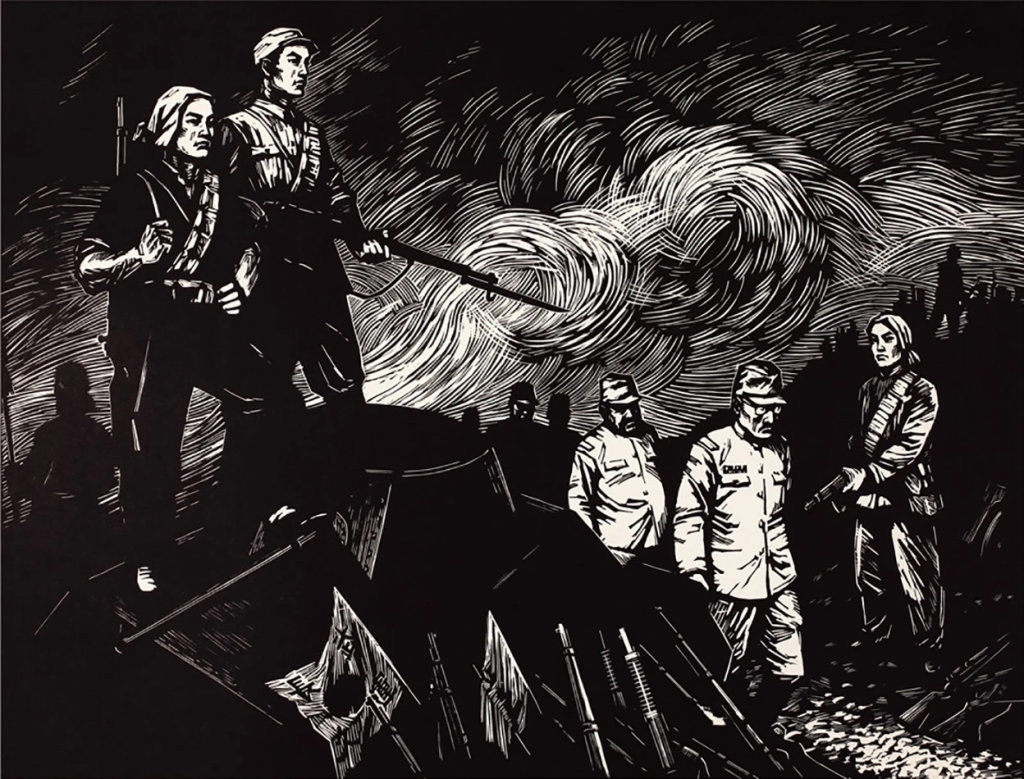

上世纪60年代,包括李少言、牛文、林军等在内的11位四川版画家,又在重庆共同创作了12幅《抗日烽火》木刻组画。李少言的《地雷战》、牛文的《夺炮》、李焕民的《地道战》、吴凡的《人民的胜利》等作品,以阳刚大气的黑白木刻手法展现了中国人民英勇抗争的精神,使之成为20世纪60年代版画创作的标志性成果,为后人留下了宝贵的艺术财富。1965年8月17日,《人民日报》整版刊登了该组画。

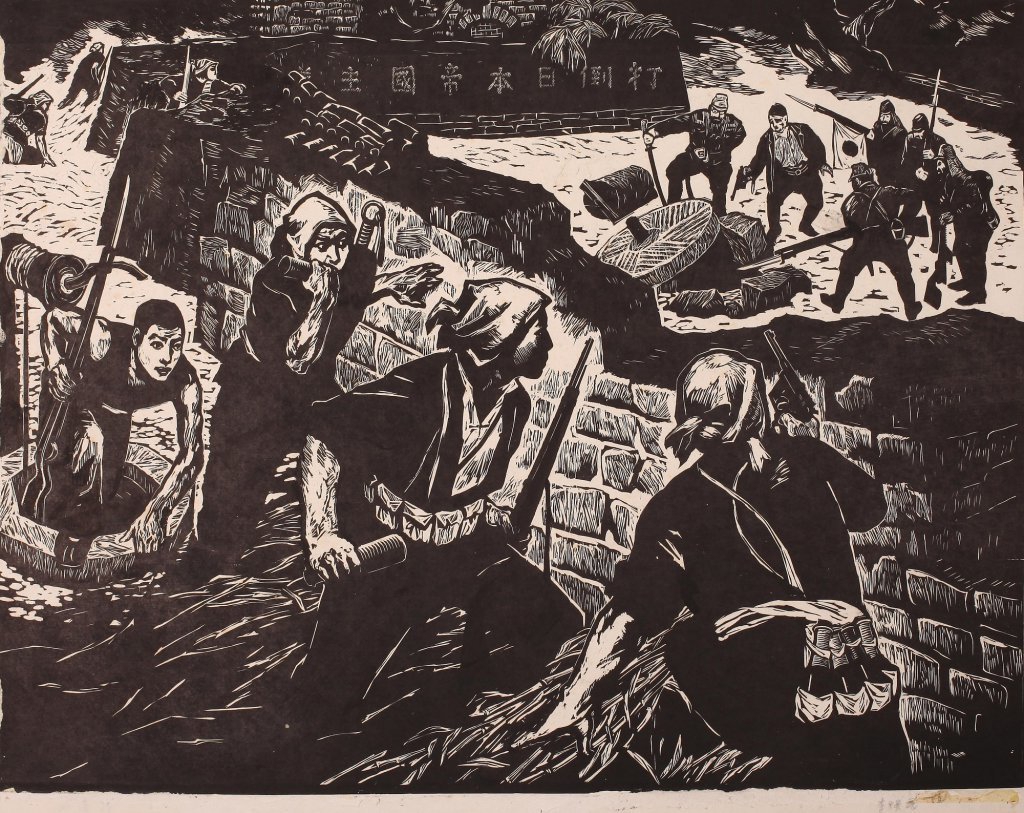

《抗日烽火》组画之“地道战” 李焕民 木刻 55×72cm 1965年

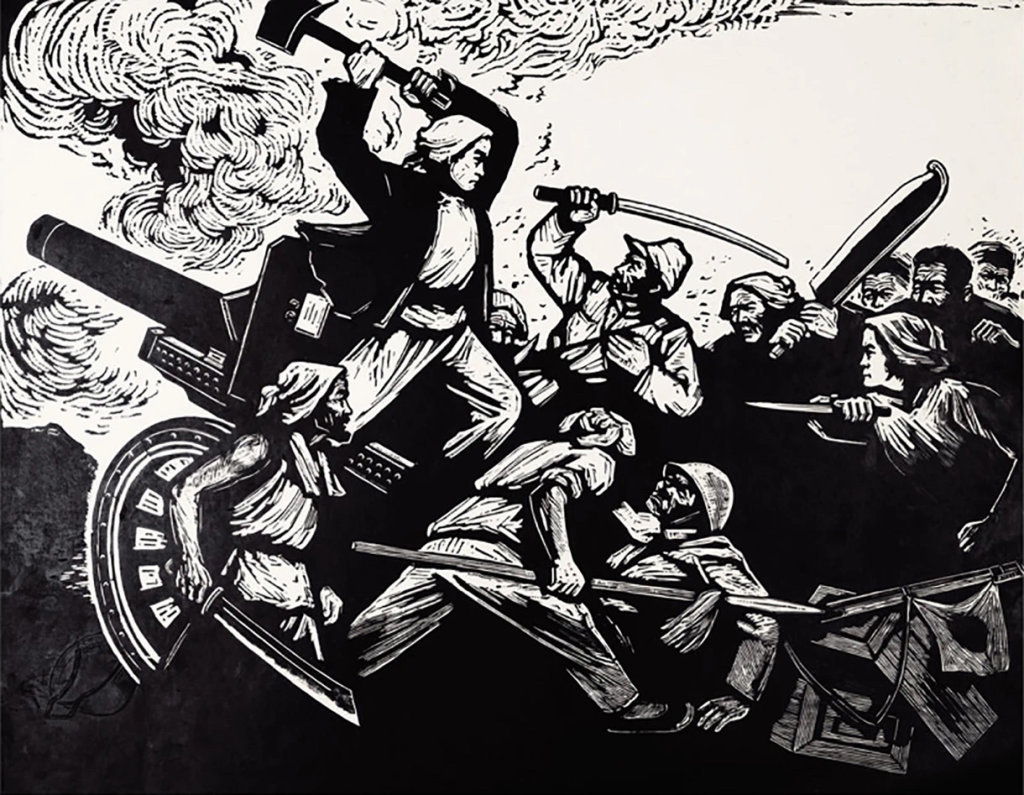

《抗日烽火》组画之“夺炮” 牛文 木刻 55×72cm 1965年

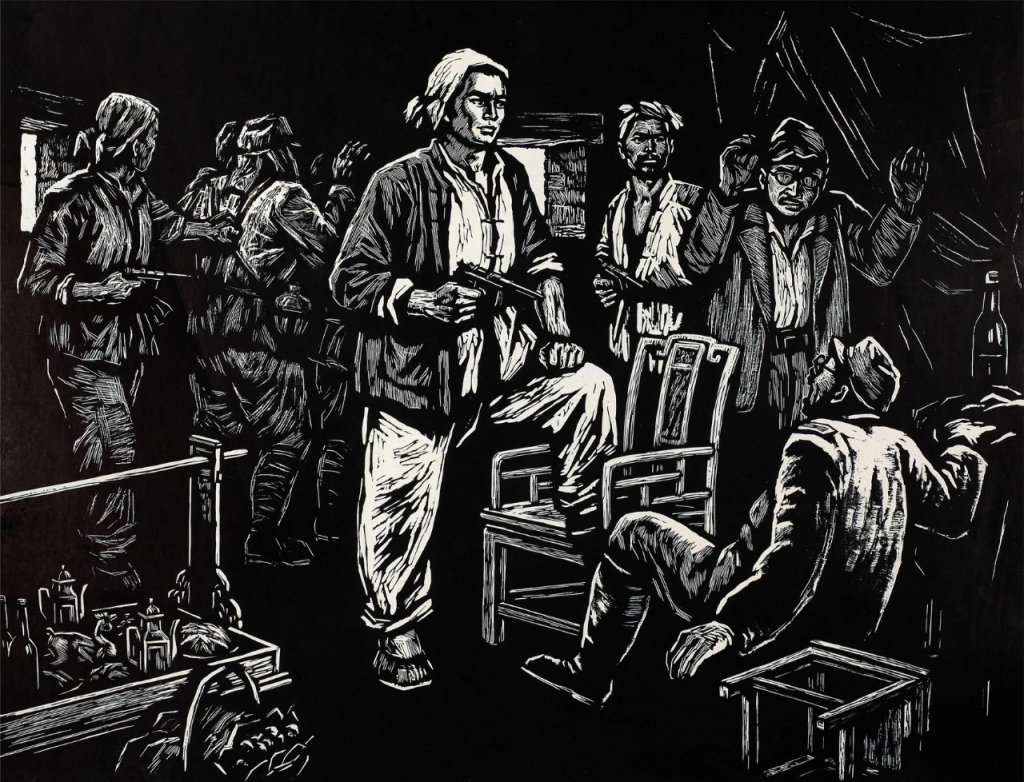

《抗日烽火》组画之“敌后武工队” 吴强年 木刻 55×72cm 1965年

《抗日烽火》组画之“人民的胜利” 吴凡 木刻 55×72cm 1965年

大后方活动:为新兴木刻在四川的发展开创了局面

新兴版画艺术是舶来品,上世纪30年代前期,主要依靠鲁迅等人的呼吁在上海等沿海地区传播和发展,四川尚未有本省作者的作品在本地出现。凌承纬说,1937年12月南京失陷后,随着国民政府迁都重庆,四川成为抗战的大后方,汇聚了中国新兴版画运动的一批中坚人物,把以重庆为中心的大后方新兴版画运动推向高潮。

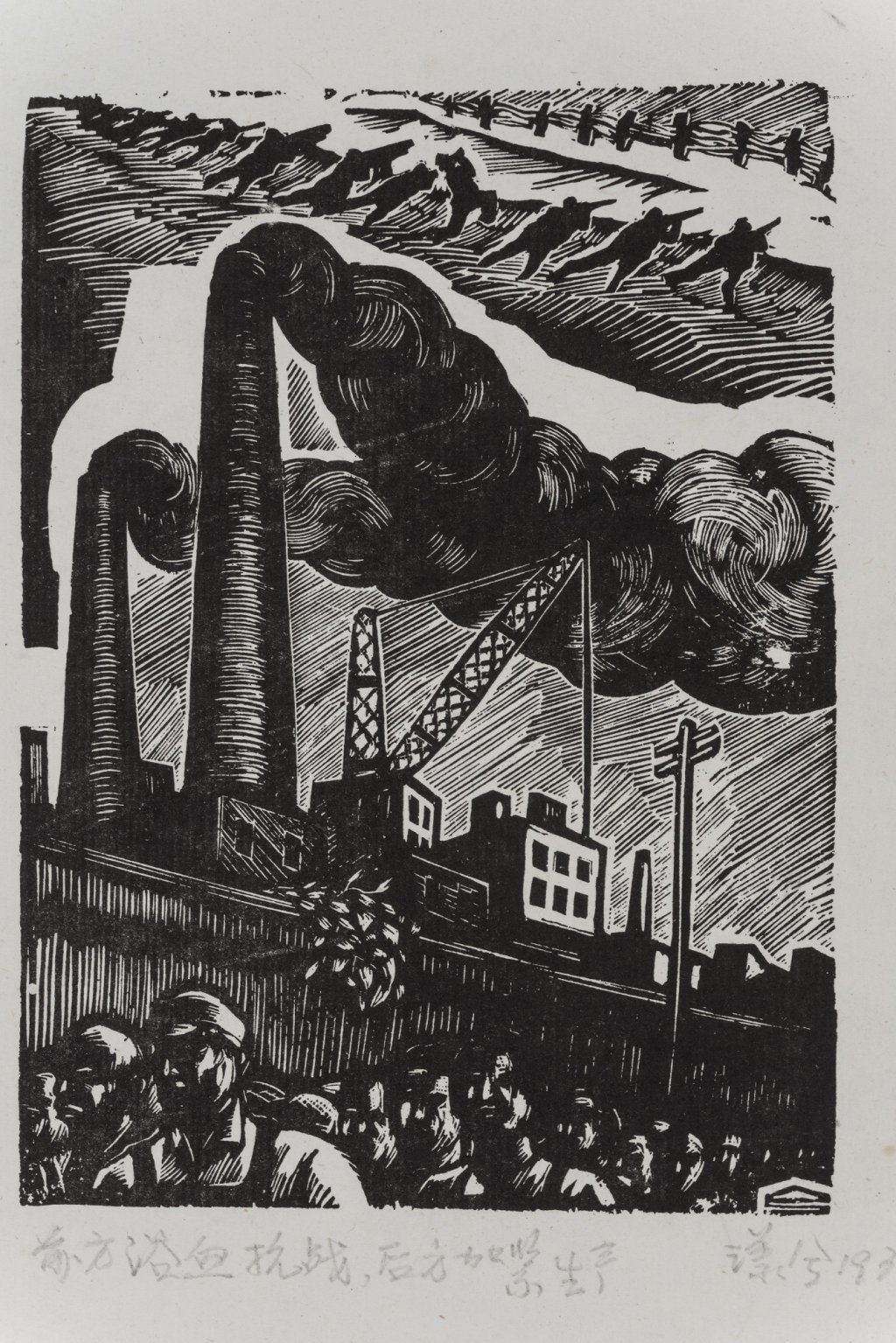

前方浴血抗战后方加紧生产 张漾兮 木刻 15x11cm 1939年

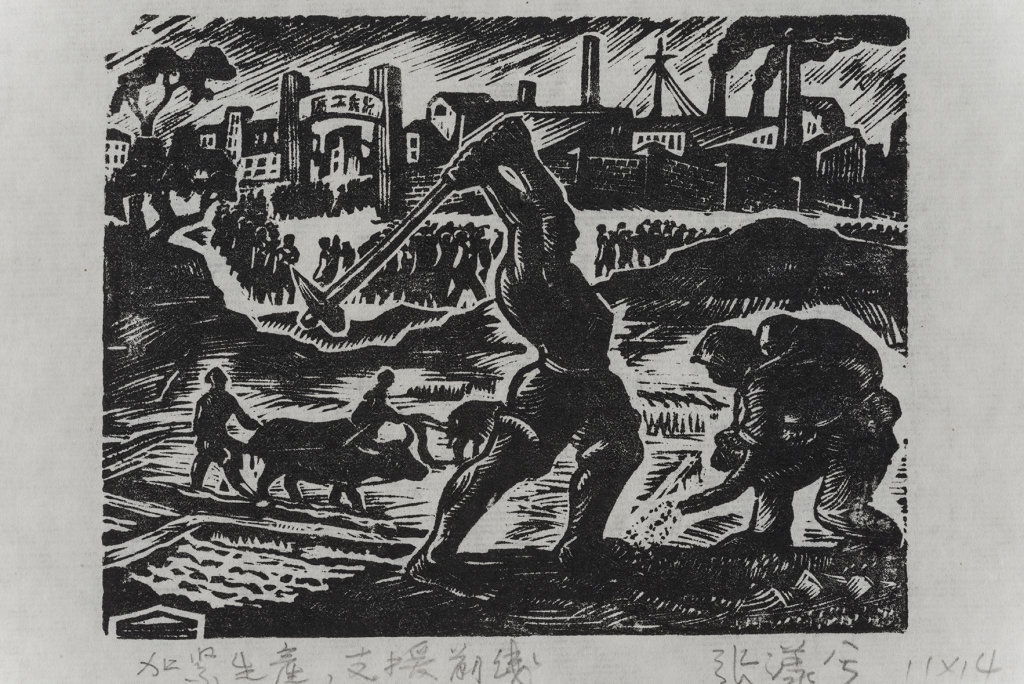

加紧生产支援前线 张漾兮 木刻 11x14cm 1939年

1938年6月,“中华全国木刻界抗敌协会”在武汉成立,后因战事变化总会迁至重庆,为大后方各团体以及海外华侨社团举办抗战展览、壁报和义卖活动,提供木刻作品。凌承纬介绍,总会经常组织木刻工作者在重庆近郊举办流动展览,有时在赶场天出现在场口上,有时随流动演剧队挂在演出场地内外,宣传效果甚佳。

1939年4月,中华全国木刻界抗敌协会在重庆举办“第三届全国抗战木刻画展览”,成为大后方一次引人注目的大型艺术活动。参展作者有102人,作品达571幅,从全国各地乃至解放区征集而来,3天吸引了约1.5万人争相观看。“不仅是大后方举行的第一次全国性的、以抗战为主题的大型美术展览,也是中国的新兴版画走过十年的路程、建立了全国性组织以后办的最大规模的展览。”凌承纬说,参展作品艺术上的高度、反映现实生活的广度前所未有,为新兴木刻在四川的发展开创了很好的局面,

更令人瞩目的是,此次展览结束后,由中苏文化协会出面主持,其中百余幅作品选送苏联,参加在莫斯科举办的“中国抗战艺术展览”。这是中国新兴木刻艺术首次正式出国展出。一位苏联文艺评论家观展后称赞:“在中国木刻里,离群独居的唯美主义者的艺术是最少的。中国木刻是和人民生活及中国民族解放战争发生着密切联系,是从这一伟大战争中吸取形象和主题,而又直接为这一战争服务的一种艺术。”

中华全国木刻界抗敌协会解散后,新成立的中国木刻研究会,于1942年开始组织每年一度的“双十节全国木刻展览”,其中三台展区展览在这个小县城引起轰动。时人回忆:“虽然在开展的上午,秋雨濛濛,街上泥泞,但参观的人却非常之多……两日共计参观人数约在二千人以上,可见木刻得人之深,宣传力之强……”

此次展览共展出木刻作品162幅,展览期间还印了一份画刊,除在展场散发外,还张贴在县城内外,并寄达各乡,扩大了展览的影响。凌承纬说,抗战期间,三台也是四川省内木刻活动十分活跃的地方,这一方面得益于谢梓文等当地木刻工作者努力推进,另一方面也来源于当时内迁三台的东北大学中一批热爱艺术的师生。

除了线下的木刻创作、展览等活动,抗战时期,大后方新兴版画运动的重要载体还包括新闻媒体。《新华日报》《新蜀报》《商务日报》《国民公报》等不同时期、不同背景的报刊杂志,成为大后方新兴版画展示的主要窗口和传播媒介。例如,黄铸夫、陈烟桥、张望等木刻工作者都曾在《新华日报》工作;仅1941年、1942年,《新华日报》就刊登木刻作品130余幅,每逢重要木刻展览举行,都要发特刊介绍。

成都的抗战美术记忆:让作品成为“射向日寇的炮弹”

抗战时期,许多艺术精英汇集成都。四川大学艺术学院学术院长、艺术研究院院长黄宗贤认为,这使得成都在维系民族的文化艺术命脉方面,起到了重要作用。并且,由于成都强大的包容性和整合性,不同流派、不同艺术追求的美术家都在这里找到了适当的位置,使其发挥了其他区域不可替代的作用。

刘开渠来蓉,以雕塑谱写时代精神、鼓舞民族斗志

身背大刀、斗笠、背包,着短裤、扎绑腿、穿草鞋,手握步枪,跨步向前……在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,前往成都人民公园东门广场瞻仰“川军抗日阵亡将士纪念碑”的人群络绎不绝。纪念碑下,始终摆放着市民、游客敬献的鲜花。

这座纪念碑,出自享有“中国雕塑之父”美誉的刘开渠。他出生于安徽淮北,曾在法国学习现代雕塑,1934年就创作了淞沪抗日阵亡将士纪念碑。刘开渠到达成都后,1943年受时任成都市长余中英之邀,开始为出川抗日将士塑像。

经过选拔,高大俊朗、曾加入邓锡侯率领的第22集团军出川抗战的中士张朗轩被定为模特。连续两个月,张朗轩每天全副武装,从督院街走到竹林巷骆公祠。刘开渠一边跟随观察,寻找最有气势的瞬间,一边捏泥巴小样,铜匠江万兴、工头朱木均也加入协作,最终采用民间传统铸铜技术翻砂成型,以坩埚熔铸法铸成铜像。

1944年7月7日,“川军抗日阵亡将士纪念碑”在成都东门城门洞落成,市民俗称其“无名英雄纪念碑”。因故拆毁后,上世纪80年代末,刘开渠指导重铸纪念碑,并于2007年8月15日迁人民公园,回到当年抗战川军出发地。

在蓉期间,刘开渠还创作了川军将领王铭章、饶国华、李家钰等塑像,数量达10余尊。在战时条件下,刘开渠倾注了大量心血。以创作王铭章塑像为例,他亲自寻找、购买和加工观音土、石膏粉等雕塑材料,找铁匠铺和木器作坊做塑像骨架。造像过程中,由于敌机轰炸,许多工序只好放在晚上,刘开渠往往彻夜不眠。

物价飞涨,承包费不够用了,刘开渠只好省吃俭用,甚至靠夫人教书的微薄收入贴补创作,最终在1940年秋天完成了王铭章铜像。“刘开渠在最艰难的情况下,依然想尽办法克服各种困难,以雕塑投身抗战、用艺术为战斗呐喊,完成了以雕塑谱写时代精神、鼓舞民族斗志的任务。”中国美术馆副研究馆员李蕴慧表示。

有效传播抗敌主张、方便复制,漫画在成都红火发展

“七七事变”后,四川文艺界抗日救亡宣传活动风起云涌,青年美术工作者乐以钧、蒋丁引和昔日同学张漾兮、洪毅然等人,于当年8月在成都发起民间抗日美术团体“四川漫画社”,以美术为武器宣传抗日救国,唤醒民众。

当时,漫画作为一种易于为大众理解、有效传播抗敌主张、方便复制的美术作品,红红火火地发展起来。美术史论家凌承纬介绍,四川漫画社成立后,在成都《新新新闻》上推出“四川漫画”专版,以刊登漫画和木刻为主,内容均为宣传抗日和揭露大后方醉生梦死等现象。1938年1月15日,四川漫画社在成都举行“救亡漫画展览会”,展出作品160余件并标价义卖,以其收入购布若干匹,用以捐助入川的难童。

此次展览轰动蓉城,作家沙汀、周文、陈翔鹤、杨波,电影演员白杨、谢添等均到场参观、撰稿、发表评论。为满足观展需求,组织者连夜开灯,延长展览时间。观众热情留言道:“每幅漫画都是射向日寇的炮弹”,“使人油然产生同仇敌忾之感”。后来,四川漫画社又应邀携作品到郫县、双流、温江等地巡回展出。

出生于成都、后来成为著名版画家的张漾兮,是四川漫画社的一员骁将,抗战期间先后被聘任为成都多家报刊的编辑、记者。据艺术评论家张颖川统计,从1937年到1947年的10年间,张漾兮发表了上千幅宣传抗日救亡、批判社会黑暗、表现民生疾苦的漫画和木刻作品,还创作有连环画形式的系列画作并配以民间歌谣。

凌承纬说,四川漫画社成员还在成都主要街口,自费用铁皮制作巨幅宣传画牌,以油漆作画宣传抗日。其中,《日寇到处无净土》悬挂在总府街商业场口,《有力出力、有钱出钱》悬挂在祠堂街少城公园门口,号召后方同胞支援抗战,《平型关大捷》摆在春熙路孙中山铜像前,吸引了众多市民驻足观看,产生了很大影响。

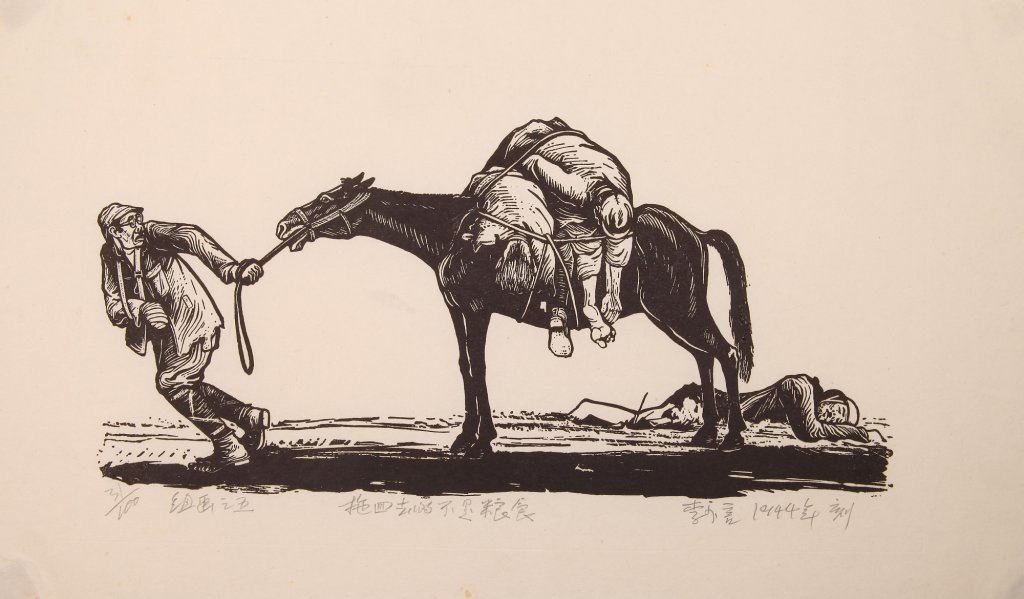

《地雷战》组画之“拖回去的不是粮食” 李少言 木刻 15×29cm 1944年

【点击】

烽火熔铸的革命史诗

一二〇师在华北组画(黑白木刻),尺寸:9.8cm×13.5cm,李少言 作,1940年

1940年,当时身在八路军一二〇师的李少言以粗犷的刀法、质朴的构图,创作了大型木刻组画《一二〇师在华北》42幅,全面展现了部队官兵学习、动员、誓师、野外演习、运动会等场景,被誉为“刻在木板上的革命史诗”。

地雷战组画(黑白木刻),尺寸:15cm×29cm,李少言 作,1944年

1944年,李少言创作了木刻组画《地雷战》5幅,表现了日军被我军围困,不得不提心吊胆出来抢粮,遭遇地雷战袭击死伤惨重的场景。作品刀法细腻熟练,物象表现十分准确,宣传了抗日,增强了国人必胜的信心。

晋绥抗战风云录组画(套色木刻),尺寸:12cm×18cm,牛文 作,1944年

1943年初,牛文回到晋绥抗日根据地,被一派火热的新气象、新风貌震撼、感动,以自己的所见所闻和亲身感受,用两年时间陆续完成《晋绥抗战风云录》木刻组画,生动再现这一时期晋绥边区的历史场景和人物故事。

抗日烽火组画(黑白木刻),尺寸:55cm×72cm,李少言、牛文、李焕民等 作,1965年

1965年,抗战胜利20周年之际,四川省美术家协会应《人民日报》美术组之邀,由11位艺术家共同创作了木刻组画《抗日烽火》,形象生动地反映了中国人民坚持抗战、英勇斗争的情景,作品主题鲜明、阳刚大气。

一封家书(水彩画),尺寸:50cm×60cm,林雪松 作,2015年

作品由一顶新四军军帽和一封家书组成,家书以平常的内容反映了革命军人浓浓的爱国精神,而带血的军帽预示着革命的残酷。作品以写实的手法描绘,用干枯的血迹、显旧的家书缅怀为抗战作出牺牲的革命军人。

老兵(色粉),尺寸:60cm×83cm,何仁军 作,2017年

《老兵》人物面容沧桑、坚毅,饱经战争的风霜。人物手臂已断,额头面部留有很深的刀痕,虽没有表现激烈的战争场面,但让观者感受到战争的残酷性,其形象正是中国抗战军人的典型代表,反映了他们的英雄气概。

烽火年代(中国画),尺寸:97cm×180cm,李开能 作,2022年

作品以饱满的构图,表现了一群八路军战士转战行军的场景。画面中,人物冷静沉着,性格刚毅,笔墨塑造厚重坚实,体现了一种造型张力,洋溢着英雄主义的精神,也预示着中华儿女抗战到底的勇气和必胜的决心。

黄花祭(油画),尺寸:165cm×165cm,田虎贤 作,2022年

《黄花祭》描绘了江油红军北上抗日遗留下的出土枪支,画面中,厚厚的黄土包裹着锈蚀不堪的枪支,怒放的黄花追忆着远去的抗战烽火,红日则象征中国共产党的光辉,厚重的画面镌刻着来之不易的和平。

四川日报全媒体记者 余如波 整理