王昭歌 四川在线记者 陈云鸽

编者按

80年前的今天,日本向世界反法西斯同盟国无条件投降,中国人民的反侵略战争取得伟大胜利。烽火淬炼文艺筋骨,岁月沉淀精神底色。在这条艰苦卓绝的民族觉醒与抗争之路上,文艺作品发挥了难以量化的精神作用,成为射向敌人的一颗颗“子弹”、投向侵略者的一支支“投枪”。

《四川日报》“天府周末”副刊循着文学、美术、戏剧、影视4条脉络,梳理跨越历史长河的抗战主题文艺创作,推出“烽火号角——文艺作品中的抗战”特别报道。这些熔铸了血与火的经典作品,既保存了峥嵘岁月的民族记忆,更照亮了和平年代的前行之路,展现着中华儿女的家国情怀。本期,就让我们在历史的回响中,感受文艺作品穿越时空的精神力量。

烽火忆峥嵘:抗战银幕上的巴蜀担当

从《赵一曼》的英雄礼赞到《九条命》的平民史诗,再到《二十二》的历史沉思,这些“四川造”抗战电影或讲述巴蜀儿女抗战故事的电影,用独特的艺术语言,构筑起民族记忆的精神长城,如一座光影铸就的丰碑,镌刻着巴蜀儿女在民族危亡时刻的担当与奉献。

胶片上挺直的脊梁:

战时影像的史诗价值

1940年,抗战处于相持阶段。纪录电影《苦干——中国不可战胜的秘密》于1939—1940年间,在香港、广东、重庆、四川等地战区拍摄。

这部由美籍华裔女艺术家李灵爱策划出资,美国战地摄影师雷伊·斯科特拍摄的作品,就是要让西方世界看清:这片土地上的人们虽身陷绝境,骨子里却燃着“压不垮、打不倒”的硬气,并希望以胶片为桥梁,让中国军民的不屈身影穿透太平洋的风浪,唤来远方的关注与援手。

在胶片中,重庆大轰炸的惨烈景象被完整留存,成为现存唯一记录日军这一暴行的彩色动态影像:空袭警报拉响,山城被硝烟笼罩,民众秩序井然地躲进防空洞,急救人员逆行冲向火海,他们的身影在纷飞的战火中坚定而决绝,诠释着不屈的抗争精神。

2025年6月24日晚,经中国团队高清修复的抗战纪录片《苦干》,在美国洛杉矶的奥斯卡电影博物馆首映,其修复资料也被捐赠于此永久收藏。这份胶片承载的记忆,既延续着1941年公映时的震撼——当年获《纽约时报》等上百家国际媒体关注,推动西方了解并援助中国,更持续见证着中国抗战的坚韧力量。

1939年,郑君里执导的纪录电影《民族万岁》,将镜头聚焦巴蜀大地,捕捉着涌动在这片土地上的爱国热潮。彼时抗战正处于艰难之际,肩负着“报道各民族参加抗战建国之实事”“粉碎敌人分化我民族的阴谋”的使命,郑君里带领团队深入拍摄,更将足迹延伸至滇缅边境,用影像谱写全民族抗战的壮歌。

即将奔赴前线的川军士兵列队而立,草鞋踏在青石板上的声响整齐划一,肩头老式步枪的木质枪托已被磨出温润的包浆,装备虽简朴,眼神却如巴蜀群山般坚定。各族同胞为抗战前线将士捐献粮食,苗族同胞在崇山峻岭中开山修路——这些画面没有刻意渲染,却让全民抗战的壮阔在真实的生活肌理中愈发清晰,成为四川大后方凝聚精神力量的生动注脚。1940年,影片在重庆等地放映后,引发强烈反响。

定格在时光里的画面,比任何语言都更有力地重现那段血与火的岁月。它们不仅是历史的切片,更是一个民族在最黑暗的时刻依然挺直的脊梁。

镜头里的真实还原:

抗战影视的美学演进

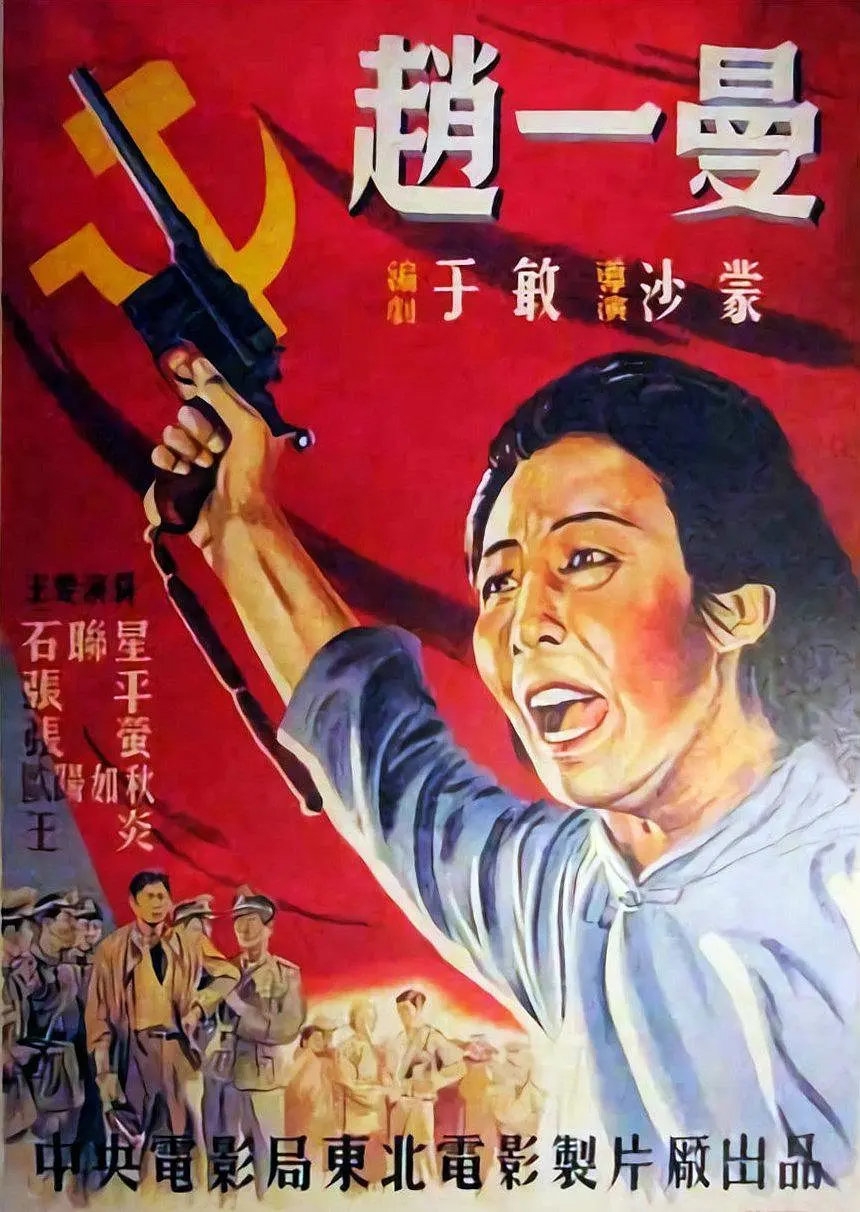

1950年5月,由长春电影制片厂出品,沙蒙执导,石联星、张平、王炎等人主演的黑白剧情电影《赵一曼》公映。影片讲述了东北抗联女英雄赵一曼在党的领导下,团结和组织群众开展抗日斗争,最后英勇献身的故事。

为让影片更具真实感,《赵一曼》剧组三进她的家乡宜宾白花镇,在青瓦土墙间寻找英雄的生活痕迹。片中赵一曼给儿子写信的场景,融入川南民居元素,通过粗布衣衫、农家茶碗等生活细节,让英雄形象更具血肉温度。

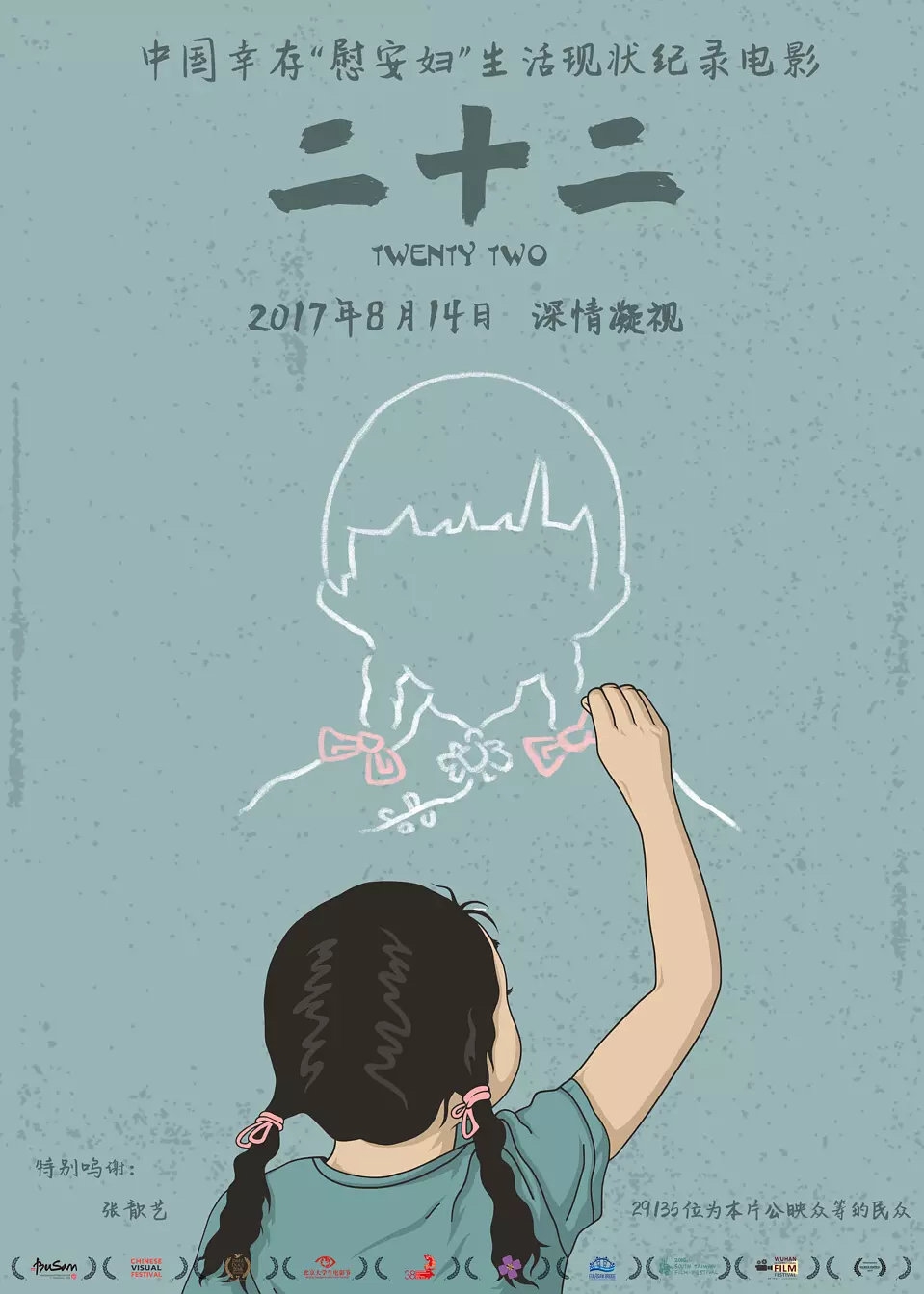

2017年,四川光影深处文化传播有限公司出品的纪录片《二十二》,以克制到极致的镜头震动影坛。郭柯执导的这部作品,将焦点对准22位“慰安妇”幸存者,没有旁白、配乐,更无戏剧化冲突,只有老人吃饭、喂猫、晒太阳的日常碎片。韦绍兰老人在镜头前缓缓道出的“这世界真好,吃野东西都要留着这条命来看”,成了戳心的历史独白。

受访者从2014年影片开拍时的22位,到上映时仅有8位在世,时间成了最沉重的叙事。2017年,影片入围第90届奥斯卡最佳纪录片终选名单,成为首部入围该奖项的华语“慰安妇”题材纪录片。它像一面平静的镜子,让观众在老人皲裂的手掌、浑浊的眼眸里,读懂苦难淬炼的生命韧性。

2020年,峨眉电影集团有限公司出品的《九条命》在全国公映。影片将镜头对准湘南战场,宋禹、张立、郝星棋等演员担纲主演,塑造的9名川军士兵,在战火硝烟中书写着铁血传奇。导演钱路劼找到安县王者成给儿子的“死字旗”真迹时,发现布料上沾着暗红的血渍。他让道具组用3个月复刻了旗面的褶皱,连丝线的磨损都一一对应。片中川军战士摆龙门阵时的俚语,是从老兵回忆录里抠出来的;牺牲前用“兄弟”相称的仪式,藏着“同生共死”的袍泽情谊。

光影中的历史密码:

抗战电影的细节叙事

在这些抗战电影的镜头语言里,那些被精心捕捉的细节,是打开历史的密码。这些藏在光影里的叙事碎片,既承载着具体的时代记忆,又暗合着地域文化的基因密码,让观众得以在帧帧画面中触摸历史的肌理。

在峨眉电影制片厂的道具陈列馆中,那些精心复刻的历史物件以独特的方式延续着记忆:《九条命》中斑驳的步枪道具,每一处锈迹都还原着战场上的硝烟;《赵一曼》的纤绳复制品,其纹理走向严格参照了川江船工的编织工艺。

值得一提的是,《二十二》的声音创作秉持了最大程度的真实性。整部影片除结尾处响起片尾曲《九重山》的前奏外,其他地方没用到任何配乐,观众听到的都是来自人物或是现实世界中的同期声。22位老人来自不同的地区甚至国家,湖北方言、闽南语、韩语、朝鲜民谣、日语等都很好地呈现了出来。这些同期声不仅带有地方特色,也有一定的历史痕迹。

在四川师范大学副教授、四川省电影家协会副秘书长王瑛看来,“通过方言俚语、生活细节等地域符号,宏大历史被转化为可感可触的生活现场。”这种创作手法,“让冰冷的历史事件被注入人的温度,消解历史抽象性。”

如今,这些光影作品早已超越艺术本身,成为中华民族集体记忆的视觉基石。历史因铭记而永恒,精神因传承而不灭。这正是“四川造”或讲述巴蜀儿女抗战故事的影视作品珍贵的当代价值——让川人的血性与担当,永远镌刻在民族复兴的伟大征程上。

热血铸英魂:电视剧里的川军抗战史诗

江水不分昼夜地流淌,像那些从未走远的故事——重庆防空洞的火锅香、战壕里的辣椒面、家书里的川音,藏在一部部电视剧里,保持着历史的温度。

《川军团血战到底》:

打破刻板印象,还原铁血真貌

2011年,《川军团血战到底》带着历史的体温与观众相遇,让远去的川军故事在荧屏上有了可触的质感。

这部深植史料的军事题材剧集,以川军独立团排长李德明的战场成长为脉络,铺展出血火交织的抗争图景——他带着弟兄们在枪林弹雨中冲锋,用生命践行着保家卫国的赤诚。剧中没有悬浮的英雄叙事,只有扛着老套筒、揣着乡愁的普通人在绝境中挺立。这份对历史的忠实还原,深深感染着观众,该剧也由此获得四川省第十二届精神文明建设“五个一工程”奖。

剧中最深入人心的,是那些带着土味的真实。士兵们背着老套筒步枪,枪托被磨得发亮;冬天单衣里塞着报纸御寒,油墨蹭黑了脖子;冲锋时喊的不是口号,是“妈等我回家”的方言。为拍好这些,演员们在零下10摄氏度的片场光着脚踩雪,有人冻得嘴唇发紫,说台词时牙齿打颤,也因此成了真实动人的表演。

这部剧像一把凿子,敲碎了世俗对抗战川军的偏见。在中国电影评论学会会长饶曙光看来,川军题材影视曾长期缺席,《川军团血战到底》的价值正在于“补缺”:它让观众看见川军“穿草鞋、扛老枪”的真实处境,那些冻裂的脚跟、单衣里的报纸,是对这支曾被视为“杂牌军”的部队浴血奋战的有力注解,让被忽略的牺牲被重新铭记。

《壮士出川》:

“死字旗”飘扬,昭示民族大义

2014年,电视剧《壮士出川》开播,以抗战为背景,循着川军将士出川抗战的足迹,铺展出血火交织中的生死抉择与家国情怀。该剧凭借对历史的厚重还原,荣获第10届中国金鹰电视艺术节优秀电视剧奖。

剧中那面暗红色的“死字旗”一展开,便让全国观众湿了眼眶。“我不愿你在我近前尽孝,只愿你在民族分上尽忠”——四川安县王者成写给儿子的这面旗帜,如今被展陈在博物馆,布料上的血渍虽已发黑,却比任何勋章都刺目。

《雾都》《川流》:

火锅里的韧性,笔尖上的锋芒

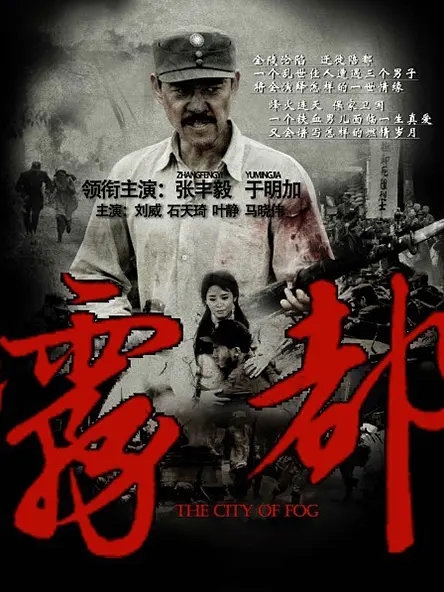

2012年的电视剧《雾都》,将目光锚定抗战时期的重庆。顺着川军将领朱豪在战火中的成长轨迹,铺展他在重庆大轰炸下的坚守与抗争,让川军将领的铁血担当与家国情怀在荧屏上灼灼发光。

剧中重庆大轰炸时,朱豪正在防空洞里开军事会议,红汤翻滚的火锅旁,地图摊在木箱上。“日本人能炸垮房子,炸不垮我们吃火锅的胃口”,生动展现了川人“愈炸愈强”的乐观精神。朱豪会拍着桌子骂娘,也会把最后一块肉夹给伤兵;腰间的枪与怀里的家书,都是沉甸甸的牵挂。这种带着烟火气的英雄,更让人觉得亲近。

王瑛分析说,“码头、茶馆等场景,展现泡茶馆、掏耳朵、盖碗茶、川菜火锅、行酒令等四川特有的市井生活元素。这些场景不仅让本地观众备感亲切,更重要的是,它们构建了一个充满烟火气的日常世界,与斗争的紧张、危险形成强烈对比,从而深化了主题的表达。”

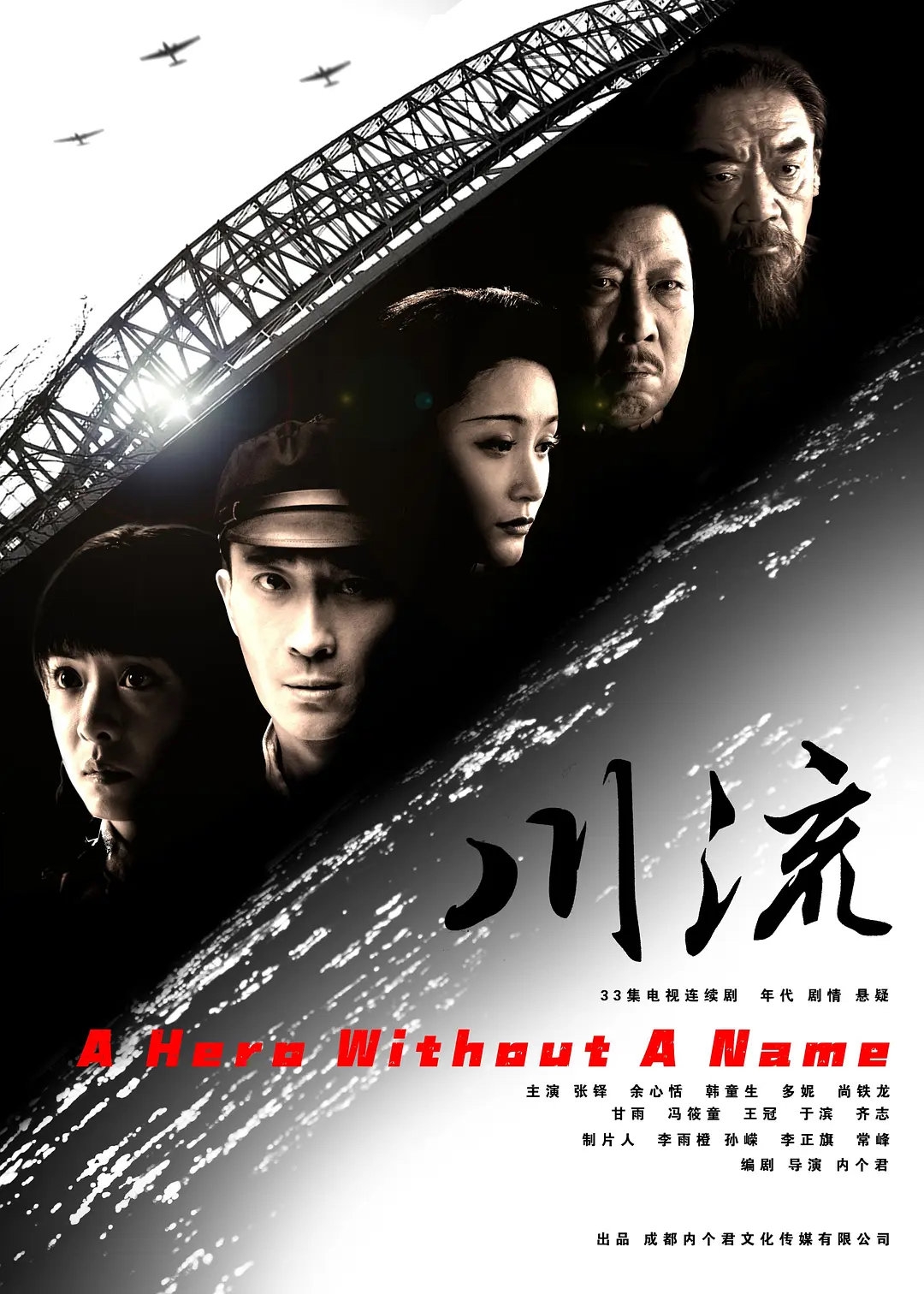

2023年,电视剧《川流》登上荧屏,将镜头对准青年知识分子群体,循着郑笑南等人的抗战足迹,看他们撕去录取通知书、放下纸笔奔赴战场,在战壕里教士兵认字、以笔墨作武器——文人学子于民族危亡之际的担当与锋芒,在光影里徐徐绽放。

80年过去,川军抗战精神依然在时光里发烫。它藏在“雄起”的呐喊里,浸在红汤翻滚的火锅中,写在未寄出的家书上。

【点击】

那些值得铭记的珍贵镜头

在抗战影视的长廊里,有许多值得铭记的珍贵镜头,它们像散落的珠贝,串联起被忽略的历史记忆——海滩上的血色足迹、巴蜀码头的风云、田埂间的烽火觉醒,藏着动人的抗战记忆。

杭州湾畔的血色挽歌

2007年,电视剧《血战杭州湾》带着海疆烽烟的凛冽气,闯入观众视野。该剧牢牢锁定1937年淞沪会战中的杭州湾战场——从四川盆地跋涉而来的川军将士,用草鞋丈量出三千里赴死之路,在海浪与炮火的嘶吼中,为民族存续筑起血肉堤坝。

剧中那支星夜兼程的川军部队,身上是洗得发白的军装,脚下是磨穿了底的草鞋,可胸腔里跳动的全是炽热的报国心。面对日军先进的战舰、凶猛的炮火,没人后退半步。在海滩上,战士们冲锋的身影被炮火映得通红,身边的战友倒下一个又一个,队伍却像钉在滩涂上的礁石,半步不退。

正如中国电影评论学会会长饶曙光所言,曾被视为“杂牌军”的川军装备极差,许多将士穿着草鞋、拿着老式步枪就冲向武装到牙齿的敌人,牺牲极为惨重。《血战杭州湾》里的每一个镜头,都在为这段历史作证。

川军将领的铁血智略

2012年,电视剧《正者无敌》携着巴蜀码头的风云气亮相荧屏。川军师长冯天魁,在派系倾轧与日寇觊觎的漩涡中,以江湖的狡黠与军人的刚毅,在巴蜀腹地布下一张抵御外侮的无形大网。

剧中的冯天魁如川剧变脸般多面立体:烟杆点桌的节奏里藏着对时局的研判,酒肆划拳的吆喝中裹着对兵力的调度。他会在谈判桌上装疯卖傻,转身便用江湖规矩凝聚散兵游勇;会故意顶着“草包将军”的骂名,暗地里却将新式武器藏进深山,让川军的战力在静默中积蓄。

四川师范大学副教授、四川省电影家协会副秘书长王瑛认为,该剧艺术化地展现了地方民间力量汇入抗战洪流的过程。

乡野村夫的烽火涅槃

2015年,《血战到底之壮丁也是兵》带着巴蜀大地的烟火气与观众见面。该剧讲述川军149团上尉营长赵国武,从湖北战场的硝烟中突围,回到老家香溪县,带着一群本与战场无关的人,在故土燃起抗日烽火的故事。

剧中人物群像如川江礁石般棱角分明:握锄头的农民带着泥土的厚重,耍刀枪的土匪藏着江湖的热肠,穿长衫的乡绅透着文脉的筋骨。他们起初为几亩薄田、半碗糙米争执,当日军的铁蹄踏碎家园时,却把各自的算盘打成了同一份决心。

激烈的巷战与晒谷场的闲谈交织,刺刀的寒光映着灶台上的陶罐——这些带着烟火气的镜头,让战争里的小人物有了呼吸的温度。