“漫长的调查——中国营造学社在四川”展览现场(余如波 摄)

四川在线记者 余如波

80年前的今天,日本向世界反法西斯同盟国无条件投降,中国人民的反侵略战争取得伟大胜利。8月15日,“永不忘却的纪念——四川美术馆馆藏组画中的抗战精神”展览亮相四川美术馆,遴选出馆藏抗战主题组画10套(含部分补充借展)。

牛文《晋绥抗战风云录》组画之一:抗战壁垒(“永不忘却的纪念——四川美术馆馆藏组画中的抗战精神”参展作品,四川美术馆 供图)

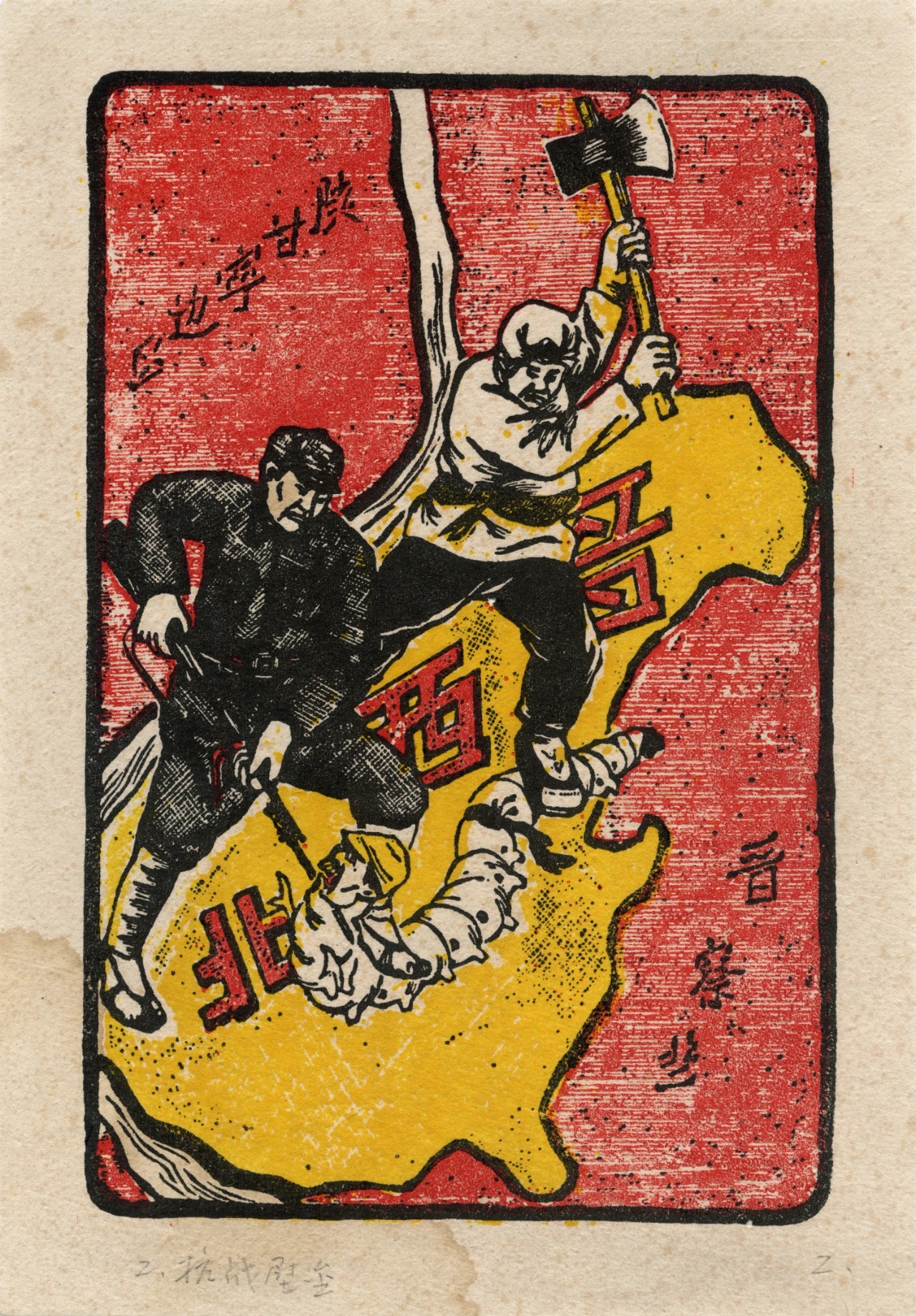

四川是版画大省,四川美术馆下设的“神州版画博物馆”,同样拥有国内首屈一指的版画馆藏,本次展览就呈现了大量版画精品。李桦的《怒潮组画》、李少言的《地雷战组画》、牛文的《晋绥抗战风云录》和《人民画报》木刻连环画、王树艺的《狱中纪实》组画等,刻画出彼时救亡图存的民族意志和爱国主义的时代精神。

“漫长的调查——中国营造学社在四川”展览现场(成都市美术馆 供图)

新中国成立后,美术家们继承和发扬抗战精神,续写民族自强的时代强音。素描组画《游击健儿——抗日战争生活回忆》、四川版画群体集体创作的《抗日烽火》组画、程勉的《血寰——南京大屠杀木刻系列组画》等,穿越时空,力透纸背,成为对那段峥嵘岁月的崇高致敬,及其在艺术维度上的璀璨结晶。

而在成都市美术馆,同样与抗战紧密相关的“漫长的调查——中国营造学社在四川”展览已先期举行,首次大规模、系统性披露中国营造学社在四川拍摄的具有代表性的700余张照片。

中国营造学社是一家民国时期私人兴办的、研究中国传统营造学的学术团体。从1939年8月26日到1940年2月16日,中国营造学社的梁思成、刘敦桢、陈明达、莫宗江4位成员,在抗战烽火中,开展了173天的“川康古建筑调查”,足迹遍布35个县市、730多处遗址。后来,学社从昆明迁往四川李庄,又以此为据点,开展了一系列田野考察和学术研究工作。

李桦《怒潮》组画之四:起来(“永不忘却的纪念——四川美术馆馆藏组画中的抗战精神”参展作品,四川美术馆 供图)

展览展陈通过学术文献与视觉融合的方式,以刘敦桢的《川康调查日记》视角与田野调查照片带领观众追随学社足迹,走过复刻的李庄工作室、渠县汉阙田野考察场景,闻墨香、触摸建筑浮雕,配以后人口述、AI动效等十余处影像资料,精心构建出沉浸式体验空间。

“营造学社在四川的故事最打动我的,是他们的家国情怀、烽火中的文化守望,家国情怀、文化守望永远都不过时。”本次展览策展人、成都市美术馆副馆长肖飞舸表示。