王昭歌 四川在线记者 陈云鸽

日前,动画电影《浪浪山小妖怪》的线下观影活动中,嘉宾傅首尔、苏敏的映后交流发言引发舆论热议,#傅首尔浪浪山小妖怪#等相关话题持续发酵,影片评分也从9.8骤跌至8.9。这条陡峭的曲线背后,藏着的不仅是一场宣发争议,更是动画电影在口碑博弈中必须直面的核心命题:当“破圈”成为航标,究竟该如何稳住船舵,才能在舆论风浪中不偏离观众的期待?

《浪浪山小妖怪》的舆论涟漪起于一场映后交流。嘉宾对“猪妈妈”角色的解读与影片“家庭温情”的基调产生碰撞,随后评分滑坡、差评涌现。这看似偶然的舆情事件,实则撕开了动画电影传播中的一道裂缝:当作品被抛入复杂的舆论场,它的口碑锚点究竟该落在何处?

影片塑造的“猪妈妈”形象,本是传统家庭伦理的温情载体。那些含辛茹苦维系家庭的细节,藏着无数普通人对“家”的朴素情感。是清晨厨房的烟火气,是深夜灯下的缝补声,是困境中不言放弃的韧性。观众最初给出的高分,恰是对这种情感共鸣的回应。但当宣发环节将个体观点刻意切割、放大,让“猪妈妈的困境”被简化为“逃离家庭”的符号时,作品与观众之间的情感连接便被强行撕裂。这提醒我们,动画电影的“破圈”从来不是制造话题那么简单,而是要让核心情感穿透传播的杂音,始终成为观众认知的锚点。

评分的剧烈波动,更折射出动画电影受众的深层期待:他们需要的是能照见生活的“真实感”,而非悬浮的观念输出。“猪妈妈”的坚守与挣扎,本可以成为探讨传统家庭中个体与责任关系的切口,但在碎片化传播的推波助澜下,这种复杂的人性刻画却沦为立场对立的工具。观众用差评表达的,或许正是对这种“失真”的抵触。他们期待的不是被灌输非此即彼的观点,而是在故事里找到自己的影子,在角色的命运里看见生活本就存在的多重可能。

动画电影的口碑生命力,从来不取决于热搜的昙花一现,而在于作品能否守住自己的“精神内核”。《浪浪山小妖怪》的核心是“家庭温情”,这种情感本具有跨越年龄、身份的共鸣力。但当宣发为了“话题性”而放任对核心价值的曲解,当作品被舆论裹挟着偏离初衷,口碑的滑坡便成了必然。真正的“破圈”,应是让核心价值在多元解读中更显厚重,而非在争议中被稀释。

如今,《浪浪山小妖怪》的评分波动或许会随时间逐渐平缓,但它留下的叩问不会消失:动画电影要赢得长久的口碑,究竟该靠什么?答案或许就藏在对“内容本质”的敬畏里。让核心情感扎根生活,让传播服务于价值本身。循着这样的路径,无论遭遇怎样的舆论风浪,作品都能在观众心中立得住、留得下。

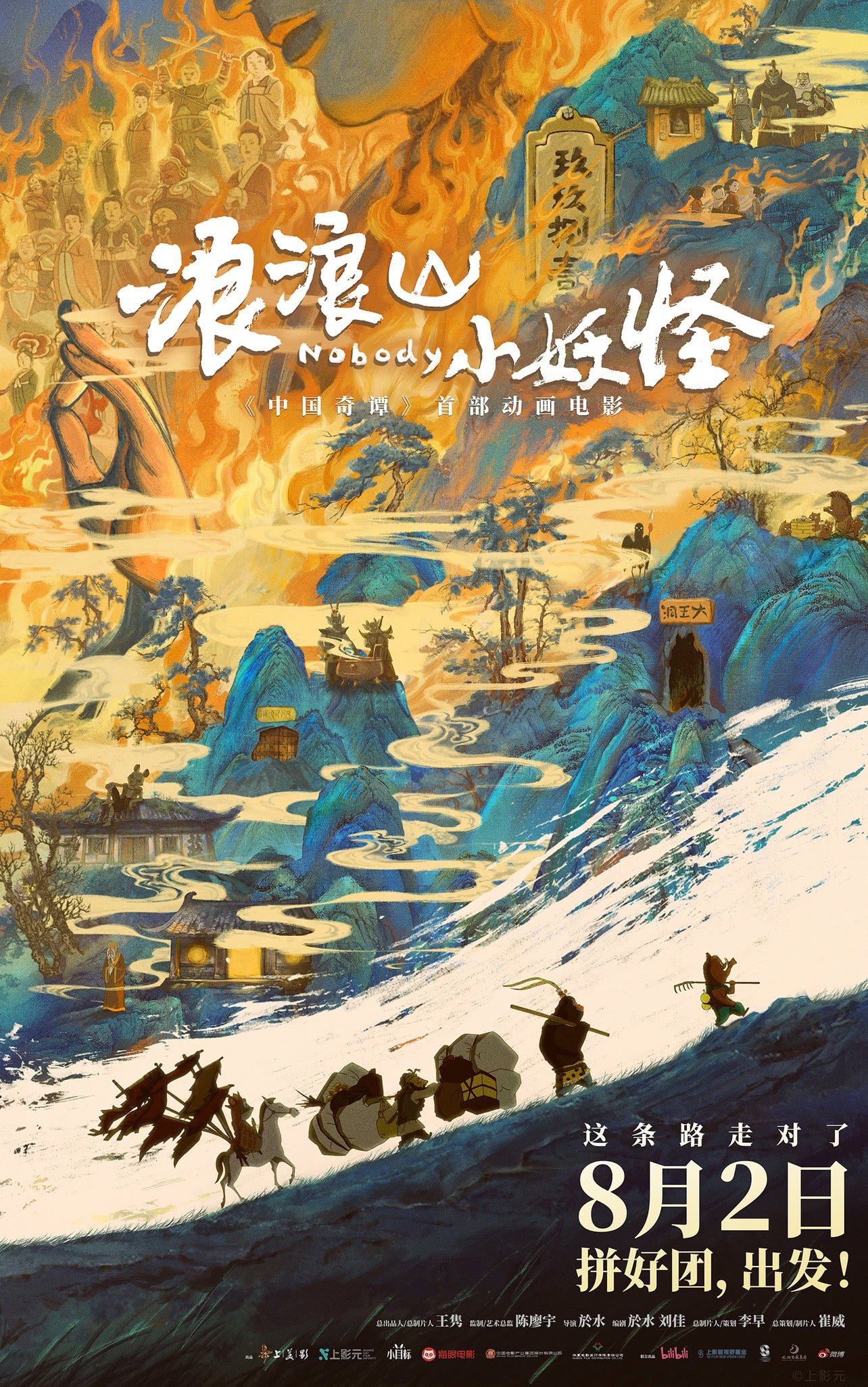

(片方供图)