四川在线记者 张斌

今年暑假,成都博物馆联名打造的微短剧——《胖虎说唱俑来成都博物馆“代班”啦!》一经推出,便引爆社交媒体。在这部微短剧中,成博请来憨态可掬的动漫形象胖虎与深藏馆内的石犀、陶俳优俑等文物展开跨次元互动。

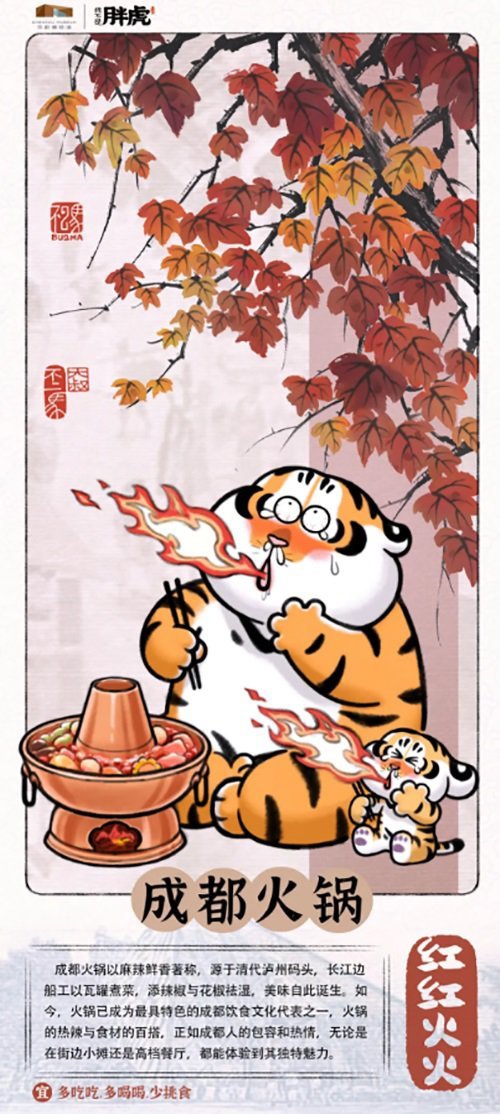

在成都博物馆相关文创展区,胖虎形象生动演绎吃火锅等本地生活(成都博物馆供图)

几乎同时,成都蜀锦织绣博物馆的非遗蜀锦短剧《我的军师是孔明》,也在社交平台陆续亮相。早在今年6月,四川宋瓷博物馆原创微短剧《瓷中缘》,上线首日播放量就突破27万次。

而在省外,8月11日,全国首部青少年非遗微短剧《非遗小仙子奇妙之旅》在海南开拍,其开篇就是从文化馆启程的。

文博场馆为何纷纷拥抱短视频?这个夏天,文博场馆的“微短剧+”除了热,还有什么?

破圈:试水微短剧让文物“活”起来

微短剧,顾名思义是指时长很短的剧集,通常在15分钟内,承载着明确的主题和主线,有较为连续和完整的故事情节。

数据显示,截至2024年12月,我国微短剧用户规模高达6.62亿,网民使用率59.7%。庞大的用户基础,使不少文博场馆注意到微短剧在宣传推广等方面的巨大潜力。

2024年11月,国内首部聚焦古籍保护的微短剧《重回永乐大典》一经播出,就掀起观剧热潮。该剧由国家图书馆(国家古籍保护中心)等单位联合出品,每集3—5分钟,共15集。

剧情围绕修复师邵白展开。她意外发现残损的《永乐大典》时,邂逅了这部旷世巨典的神秘“书灵”元鉴,并在其引领下圆满修复古籍。《永乐大典》的“破圈”传播,让人看到微短剧可能带来的传播效果。此后,国内不少文博场馆也选择试水,借力微短剧开展宣传推广。

“短视频创意性强,可施展的空间更大。”四川宋瓷博物馆副馆长禹艳介绍,此前,宋瓷博物馆尝试过舞蹈、直播、短视频等形式进行宣传推广,“相较之下,短视频更能凸显创意和互动性。”

四川旅游学院教授、成都市文化经济研究中心主任杜思远认为,在文博场馆中,相较于传统的文字介绍、静态展览及直播,微短剧更能以剧情和人物互动,让文物“活”起来,可有效降低观众理解文化的门槛。

微短剧《瓷中缘》剧照(四川宋瓷博物馆供图)

在微短剧《瓷中缘》中,编剧构筑了文物修复师林晚与栖身于宋瓷中的南宋少年将军陆沉舟的魂魄相遇的情节,缔造出一段跨越时空的动人邂逅。

在微短剧《胖虎说唱俑来成都博物馆“代班”啦!》中,博物馆工作人员巡馆时,发现镇馆之宝陶俳优俑不翼而飞,布展人员急中生智请来胖虎装扮顶替,络绎不绝的观众参观后赞叹不已……

短短50秒的微短剧,既有穿插的悬疑剧情,又不乏诙谐的方言演绎,将观众的笑点与期待拿捏得恰到好处。

“短视频的时长通常在几秒到几分钟之间,因此需要在有限的时间内传达信息。它们以简洁、直接的方式呈现内容,抓住观众的注意力,使信息更易于消化和理解。”关于微短剧语言,杜思远评价道。

如何让微短剧牢牢抓住观众眼球?各大博物馆的创意团队“脑洞大开”。

成都博物馆文化创意产业部工作人员伍娜介绍,在确定采用微短剧形式宣传后,创意团队经过多轮筛选,最终圈定选择让胖虎与陶俳优俑形象重组。“

胖虎的IP是乐天派形象,与陶俳优俑的气质高度契合。”在短视频中,观众见到的胖虎俳优俑是笑眯眯,踮着脚、伸着手、敲着羊皮鼓的可爱模样。

微短剧《我的军师是孔明》剧照(成都蜀锦织绣博物馆供图)

在关于蜀锦的微短剧《我的军师是孔明》中,编导构建了一段冲突剧情:资本方觊觎珍贵蜀锦文物,企图强行收购,馆方难以应对,亟待军师出手化解困局。该剧宣传人员易雪薇介绍,剧中还原了诸葛亮与蜀锦的深厚渊源——他曾借蜀锦运筹北伐军费,更以此推动经济外交。编剧设计的矛盾冲突,正是牵引剧情层层递进的核心引擎。为增强短视频的趣味性与可看性,编剧让诸葛亮穿越至成都蜀锦织绣博物馆,助力博物馆出谋划策提升业绩。剧情还融入了诸葛亮喝奶茶、品烤鱼等现代生活元素。

破界:带动文创周边,宣传城市文化

短视频爆火后,直接带动了博物馆的人流量。禹艳介绍,近两个月,四川宋瓷博物馆的客流量较同期有明显提升,“很多游客还热情催更,期待后续微短剧更新。”她透露,围绕上述微短剧内容,博物馆正在打造沉浸式文物修复室,让追剧游客能实地到馆与剧中情景互动。

不过,博物馆拍摄短视频显然不止于人流量,还另有深意。更多IP联名与创新活动接连而来,意欲将传播“流量”转化为文旅“留量”。

胖虎说唱俑入驻成都博物馆引围观(成都博物馆供图)

短视频发布后不久,成都博物馆迅速推出涵盖手办、毛绒玩具等11款“成都博物馆×我不是胖虎”联名限定文创产品。其中重磅的胖虎说唱俑手办,首批上市仅两天就被抢购一空。

在成博相关文创展区,胖虎形象不仅与馆藏文物石犀、唐代金香囊同框,还生动演绎了吃火锅、搓麻将的本地生活。在展厅外,馆方特意复制了视频原款胖虎俳优俑,供观众打卡留念。

甚至,微短剧之意不止于博物馆。

让微短剧跳出博物馆框架,《我的军师是孔明》总制片人谢嘉佳此前接受采访时透露,后续拍摄将带领“诸葛亮”探访武侯祠博物馆、浣花溪公园、杜甫草堂博物馆等景点,“不仅呈现成都的蜀锦织绣博物馆,更带领观众跟随短剧深度畅游成都。”

在《瓷中缘》中,除高度还原宋代城市场景外,还融入遂宁文化地标——见证宋瓷出土的金鱼村、千年灵泉寺,将微短剧视野从博物馆延伸至整座城市。

在省外,重庆渝北博物馆拍摄的微短剧《今月曾经照古人》,借“文物通灵穿越”设定,串联两江国际影视城、渝北区图书馆等周边文旅地标;苏州御窑金砖博物馆的《万物皆可变金砖》,将非遗技艺与江南水乡肌理融合。

从破圈到破界,突破传统博物馆宣传边界,进一步把馆内文化资源转化为城市、地方文旅流量,给这个夏天文博场馆的微短剧热增添了更多想象空间。

思考:传播正确知识,绑定文化符号

博物馆微短剧走红,并非意味着只是一片叫好声。如何平衡视频内容的专业性与趣味性,成为不少网友关注的焦点。

在《我的军师是孔明》微短剧第一集中,诸葛亮在竹简上的书法就遭到网友指正:“诸葛亮应该书写的是汉隶而非四不像的草书。”“剧中简体字和繁体字混着用。”

此外,历史常识错误、道具穿越、故事雷同等问题,使一些文博类微短剧饱受诟病。近日,知名收藏家马未都说:“有些剧里的文物,太假,令人难过。”并宣布计划拍摄5部共400集文物题材微短剧,将使用自己创办的观复博物馆馆藏真文物参与拍摄。

“艺术表现允许创新,核心史实不可篡改。”杜思远主张,博物馆拍摄的微短剧不一定要用真文物拍摄,但在文化创作中应设立红线,坚持“史实保真、创新有界”的原则。“具体体现就是,核心信息必准、精神价值必守、艺术虚构必标等,以确保娱乐化表达不损害历史真实性与文化严肃性。”

针对网友的批评建议,易雪薇表示,成都蜀锦织绣博物馆将严格把关,确保接下来拍摄的短剧史实正确无误。

博物馆微短剧走红后,是否会成为博物馆的标配?业内多位人士表示,尽管微短剧能通过故事赋能提升空间体验价值,吸引游客打卡并拉动消费,但这种形式只能作为重要选项,难以成为标准配置。“若所有博物馆都采用相似模式,观众必然产生审美疲劳。”

杜思远表示,是否采用微短剧传播,取决于博物馆资源的独特性和短剧内容的吸引力。他建议,各博物馆应挖掘独有文物或故事,例如小众但具戏剧性的藏品,避免与大馆比拼资源;同时可联合外部团队,如本地高校、自媒体机构合作,降低制作成本,并借助区域文化联盟等组织共享流量资源。“此外,如需精准触达目标受众,还应针对垂直群体定制内容,在细分平台上深度运营传播。”