于佳

“有一回是晚上,皓月当空,我伏在水缸边缘,那条鱼游弋在缸边,而半大的青蛙扑腾一声从浮萍上纵身跳到了水面之下。”这扑腾一声,让月亮在一圈圈的涟漪中,从“破碎”到渐渐“愈合”,也让江南的童年在月光中苏醒。这些童年,这些月光的拥有者,是李郁葱。

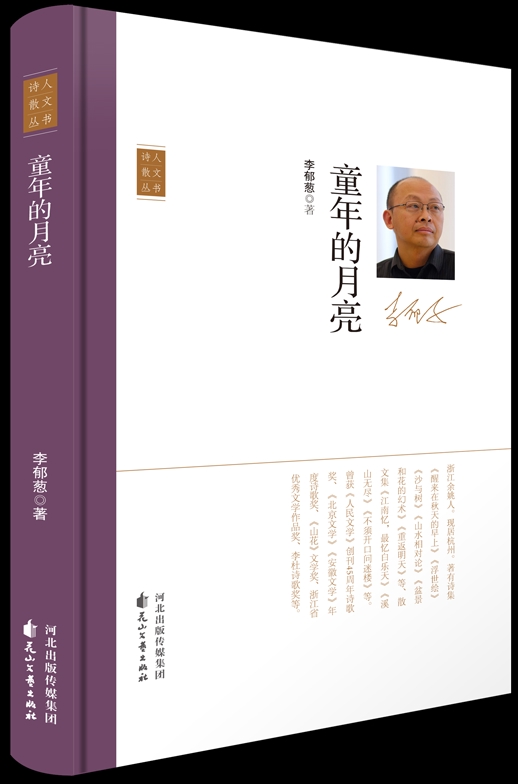

一直以来,他的名字大多和诗歌、历史散文相联。这一次,他以诗性的笔触,将江南的月光与童真熔铸成一枚时光琥珀——散文集《童年的月亮》,既延续了中国散文“以诗为文”的意境,又在与国内外经典童年叙事的对话中,显露出独有的地域美学。

李郁葱写道:“时间是一种暴力,它改变了我们熟悉的一切。就像暴雨倾盆,等它停歇之后,原来的一切已经面目全非。”而至少,在童年中,仍有“一轮完整地悬挂在我时间之初的月亮”。这月光,属于每一位。

搭建记忆的迷宫

《童年的月亮》起笔于一次作者与父亲的返乡。从这里开始,作者“在水面波光粼粼的碎片中,越过数十年的光阴,打捞出一缕缕的月光……视线所及之处,那些记忆中的明和暗都一一浮现出来,有一些自己都觉得惊讶:它们在那里,一直都在,等待着和我再次邂逅。”

在文学的浩瀚星空中,童年与故乡始终是熠熠生辉的主题。在《童年的月亮》里,李郁葱的56篇千字文分为故事、回忆、拾遗3辑,为读者勾勒出极具江南水乡特色的童年生活。

诗人写散文,往往不满足于线性叙事,而善用意象搭建记忆的迷宫:抓蚂蚱的恶作剧、乡野间的鬼故事、门槛上的风……这些碎片在“月亮”的牵引下,自然生长出情感的脉络。

作者行文自带诗人的敏锐观察。他写乡村电影:“当我的眼睛被一只趋光的昆虫所吸引的时候,那些在幕布上抑扬顿挫的剧中人,突然间和声音一起戛然而止,像是沉到了水面以下。”写螺蛳也会害怕:“它的那片鳞,也是它身体的大门,是害怕着合拢的,缩到了硬壳深处。”写消失了的纸船,像是“光的烟囱,因为阳光的缘故,看起来有很多细小的生命在舞蹈”。

这些跳跃式的描绘,没有直接抒情,却让岁月的怅惘在简单的对比中自然浮现,充满趣味与童真,也更多流露出对童年的眷恋。

纵然从来不曾亲历作者的童年,读后仍能真切地感受到同行一场的欣欣然,这即是文学的慷慨。他让我们相信,只要还记得童年的月亮,故乡就永远不会消失。

这也许也是“诗人散文丛书”系列出版的缘由,将诗歌的瞬间性融入散文的延展性,让那束月光在记忆的长河里缓缓流淌,“像是编织成了一条攀缘的绳。”

从江南抵达明日

从地域文化的展现看,《童年的月亮》充满江南水乡独有的韵味。文中提到的青石板、江涨、稻田,这些典型的江南意象,是江南文化的生机。

幸运的是,这些平凡生活,因为展现出特定时代、特定地域下人们的生活状态和情感世界,而占据一席之地。作品以孩童的想象,消解了空间的局促,让原本平淡的生活在叙述中因眷恋生出无限可能。最好的故乡散文,或许就藏在这种普遍与特殊的平衡中。

这一座纸上的“重返”,并非简单的复刻重建,而是创造性地比今天更早地抵达明日。正如史铁生所言:“人的故乡并不止于一块特定的土地。”月光,因叙事的筋骨有了重量。

童年是记忆的源头,所有月光都从这里流淌出来。当物理的故乡被城市化浪潮改写,文字成为保留记忆的唯一方式。

贾平凹的童年里:“月亮是每个人的,它并没有走,你们再去找吧。”奈保尔在《米格尔街》里写大兵到来的那个夜晚:“我们在这里等一会儿,等月亮出来……有半个小时,月亮都被云彩遮着。”带着未知的疏离;俄罗斯作家普里什文在《林中水滴》里:“草地上融化的白糊糊的残冰与白天阳光下消融的淡白的残月是相呼应的,这个时节,林鸽开始咕咕叫……打破冬天的沉寂。”

在世界文学的版图中,作家们对童年、故乡与月光的书写从未停歇,这背后藏着文学最本质的冲动——为漂泊的灵魂寻找精神根系。月光像是一座桥,将“还乡”与“漫游”双线叙述结构无缝连接,把个人成长与时代变迁勾连,寄托着“代际连接”的渴望,也肩负着对“身份锚点”的追寻。

月光像是最公正的镜子,照见过往也照见当下,照见个体也照见人类。所谓文学,不过是有人愿意把这束月光,永远写下去。

(《童年的月亮》,李郁葱著,花山文艺出版社)