黎二愣

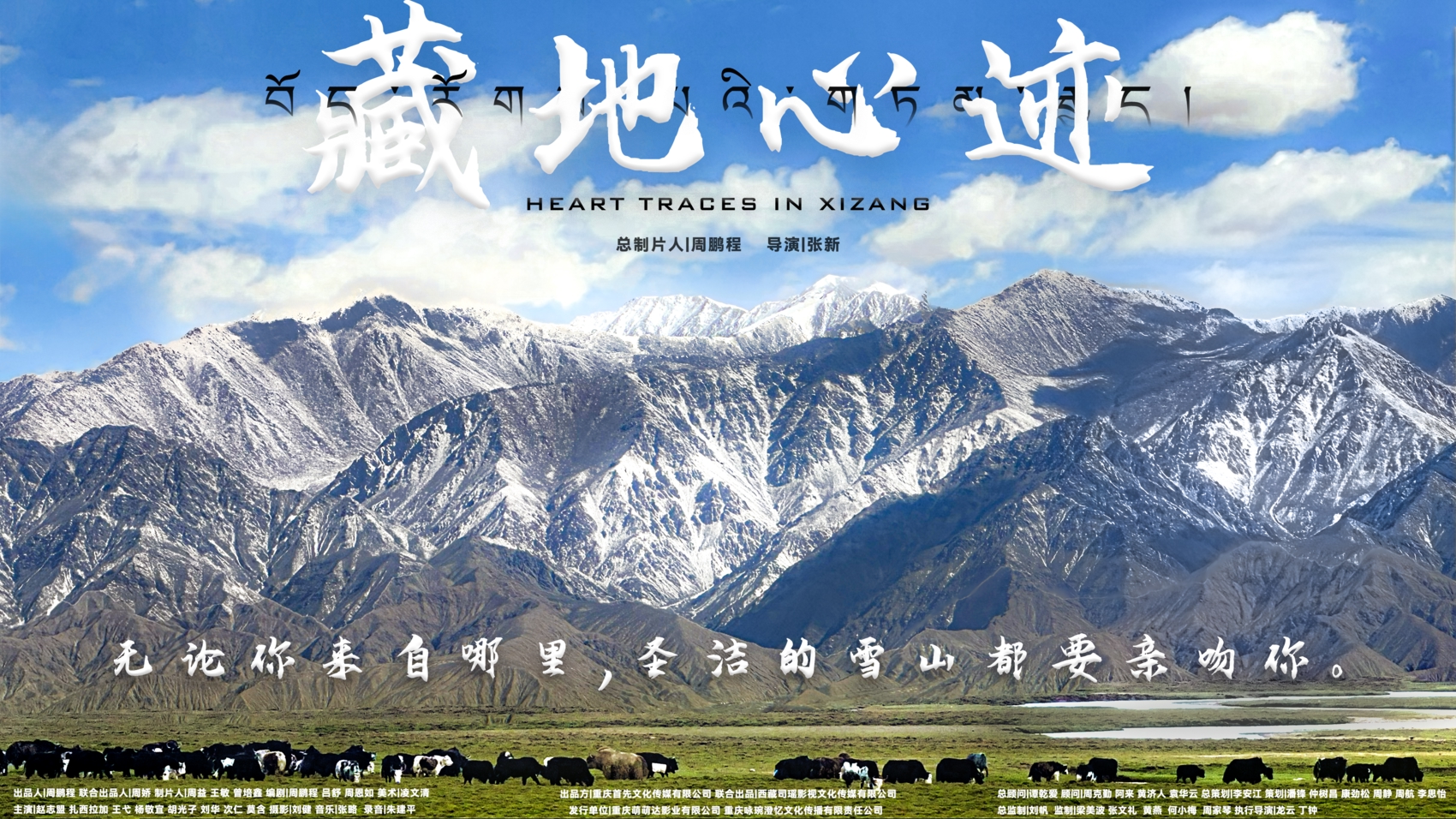

根据周鹏程长篇报告文学改编的同名援藏题材电影《藏地心迹》,演绎了渝藏两地共情互生的感人故事。该影片以非虚构文艺特质的真实事件、人物为叙事主导,诠释了因“援”而“缘”,由“建”而“见”的人间真情,再现了藏地山川和风土人情,刻画了民族情、世间情、人世情,将一群人的个人故事演变为集体记忆。

《藏地心迹》以情感表达为叙事方式,以情谋篇、以情生戏、以情塑形为主视角,在高原坚守与渝地援建的交互中,人们在各自寻找身份,又互叠为同一种信仰、同一种情感、同一条脉搏和同一种身份的认同。打破了传统援藏影视题材“无私+奉献+颂歌”的叙事方式,以重庆30年来援助西藏昌都为历史背景,以教育、医疗的援藏队伍与藏族同胞对高原的坚守和责任担当两条线脉为交汇,构建了两地人文精神融合互生的自性体系。

在叙事谋略上,影片淡化“援”字中心化。即援与被援,没有主动与被动之分,都是民族共同语境、中华共有疆域、人民共享经济生活和文化的稳定群体里共同奋斗、共同成长的单元个体。这一立意,通过分众化叙事,将主旋律价值体系进行情感和形象化表达,让人物心理、气息与主流价值呈现更具有逻辑合理性,使人物形象的塑造和故事展陈更有血有肉,探寻了主题与思想如何服从于艺术形象塑造的影视法则。

渝地医生代表马颖、刘凤,教育奉献代表杨雪,家国情怀代表江世洪和卓玛、扎西等人物形象,既是多元一体民族观的地域差异性体现,又是国家共同体意识现代主人翁的共性存在。这种视角立场的表现手法,传承了援藏影视题材的社会价值基因,并以人物族群类型要素拓宽了受众的情感边界,丰满、圆融了影片的观赏性与思想性。

援藏干部江世洪出征时,儿子刚满6岁。此后3年,高原的风雪与艰苦的工作,让他体重锐减,鼻孔常年结着血痂。但他始终未曾退缩,带领团队在冻土上一寸寸筑起希望之路。

江世洪曾在不到20天的时间,跑遍类乌齐全县10个乡镇和82个村居。影片没有过多罗列他“奔跑”的戏份,而是聚焦他晕倒被抢救后,用冻僵的手指接听女儿视频通话的场景。这是故事的真实还原,也是江世洪人性光芒的闪射。

援藏医生马东,父亲马致远也是援藏医生。马致远为支援昌都而牺牲在那片孕育着梦想和青春的高原上,成为高原的一部分。马东赓续父辈遗愿,与高原同呼共吸,同频共振。他每天以16个小时的工作强度,白天翻山越岭为牧民义诊,深夜培训当地医生操作医疗设备。

为保护野生马鹿遭遇重伤的13岁少年扎西,不能再当国旗升旗手,内心十分痛苦。在马东的悉心辅助、理疗下,扎西学会了单手升旗。马东帮助扎西,不仅是为一个少年能举起国旗的那只手臂,而是为在高原克服千难万险、历经千辛万苦挺举起的信仰。

无论是援藏医生还是教育者,他们的所作所为,是对藏地的倾情付出,也是他们在藏地自我的灵魂追寻。他们奉献的过程,也是每一个援藏者精神个体的人格造就,再现了舍与得、付出与回报的双向奔赴。

藏族护士卓玛,曾在著名脑科专家马致远教授的带领下踏上医护之路。扎西意外受伤,卓玛不仅在生活中给予照料,更在精神上给予鼓励与支持。她对马东的关怀,更似冬日暖阳,照亮了扎西和马东的生命旅程。马东与卓玛心心相印、两情相悦,是两地相融相亲的隐喻,更人性化地深化了主题。

影片讲述的国旗与几代藏地人的故事,感人至深,具有深刻的象征意义,也是藏地心灵轨迹的一个隐喻。影片围绕着救治扎西升国旗的手,将两地党政之策、人民联手之情、医者和伤者的急切之心,演绎得动人心弦。

该片以援藏的情感临场为线索,以鲜活的人物个体命运为戏剧元素,为宏大主题叙事注入有生活质地的粒子感,展示了藏地神秘、美丽的风情,见证了援藏干部的成长历程,让观众们对援藏事业有了更深刻的认识和理解,实现了这部影片的艺术感染力和主题内涵的双重价值。

(图由作者提供)

作者简介

黎二愣,本名黎勇,又笔名黎冠辰,四川省作家协会会员,诗人,评论者。