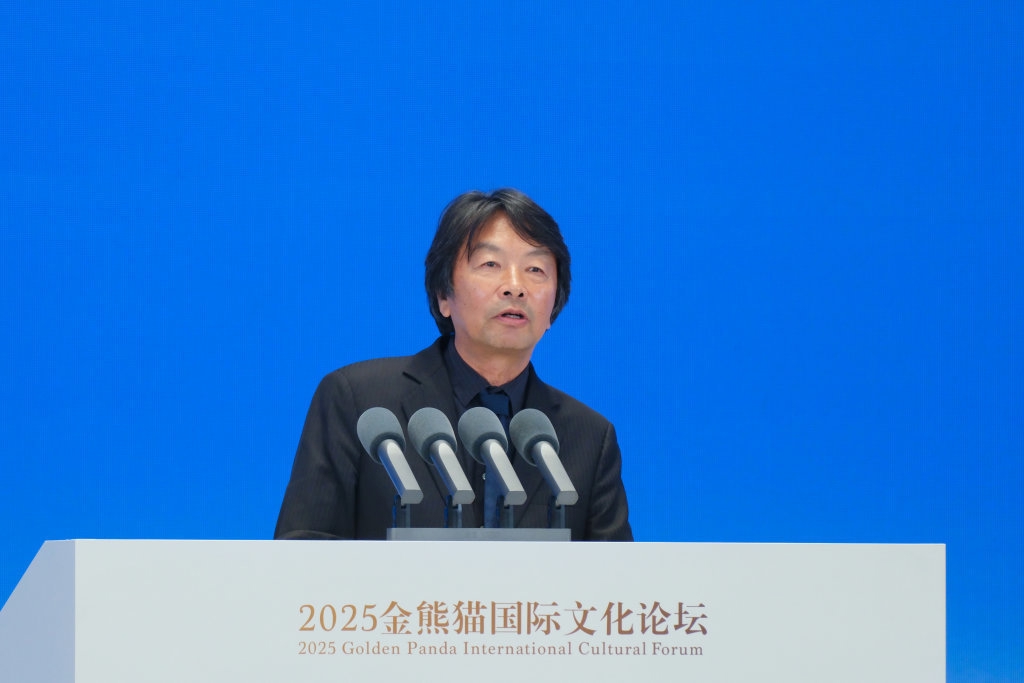

刘震云 郝飞摄

□刘震云(作家、茅盾文学奖获得者)

成都是一个出美食的地方,但是有一个前提,你得能吃辣。昨天晚上我在街边的一个火锅店吃了成都火锅,想对比它和重庆火锅的区别,出了一身汗——二者的区别是:一个辣,一个更辣。

其实不止成都火锅,整个川菜在世界范围内都很流行,无论是巴黎、伦敦、纽约,还是那不勒斯、开罗,都能找到川菜的身影。而食物,正是人类与文明交流的重要且直接的手段。在我看来,交流不管对一个人,还是对一个民族,都至关重要。

为什么这么说?因为只有通过交流,你才能知道别人是谁;只有知道别人是谁,才能知道自己是谁;也只有知道自己是谁,才能更清晰地认识别人——看清别人的长处,找准自己的短处。取长补短,本就是一个人、一个民族进步的前提。中国有个词特别能体现这种理念,既广阔又深刻,那就是“文明互鉴”。

世界上有很多国家,大家在皮肤、语言、政治制度、社会形态、经济发展规律以及宗教信仰等方面都存在差异。但只要深入生活就会发现,大家有个核心共同点:都要一天吃三顿饭,都会经历谈恋爱、结婚、生孩子这些人生阶段。

也正因为有差异也有共通,民族之间的交流才更有必要,而且交流其实有很多节省成本的办法,比如看一场对方民族的电影、读一本对方民族的文学书籍。因为电影和文学能让人快速深入一个民族的生活,了解他们怎么吃饭、怎么喝水、怎么谈恋爱、怎么生孩子,是高效的交流载体。

作为一名作者,我的作品有幸被翻译成30多种文字,随着这些文字走向不同国度,我也和不同民族的读者有了很多深入交流。他们对同一本书、同一个故事、同一个情节、同一个细节、同一个人物,往往会有不同的看法,这些差异对我而言极具启发意义——毕竟“不同”本身,在这个世界上就很有价值。接下来,我想结合自己的作品,和大家分享交流。

《我不是潘金莲》这本书曾在阿姆斯特丹的一个图书馆做交流,有位荷兰女士站起来分享她的感受。她说自己之前对中国的了解,全来自BBC和CNN,在她的印象里,中国人特别刻板、脑子不灵活。但看了《我不是潘金莲》后,印象完全改变了——书中一个普通的农村妇女,花20年时间就为了纠正一句话:“我不是一个坏女人”。她还说,读这本书时全程都在笑,没想到中国人这么幽默,还夸我“肯定是中国人里最幽默的”。

我当时赶紧跟她说:“你错了,我在我们村是最不幽默的人。”为了让她更直观感受,我还给她举了个例子:“你只要去我们村,就能见到巴黎、纽约和伦敦。”她特别惊讶,连忙问“怎么可能”。我解释说,我有个侄子,家里有3个孩子,大的叫巴黎,二孩子叫纽约,三孩子叫伦敦。对别的地方来说,世界可能只是个抽象的说法,但对我们村来说,世界就是活生生的现实——巴黎、纽约、伦敦都在村里跑着呢。她听了之后特别兴奋,说“一定要去你们村看看”。

去年,《一日三秋》在国家大剧院被改编成了话剧,导演是智利女导演卡罗琳娜。大家都知道,智利在地球的另一端。《一日三秋》里有个新的人物形象叫“花二娘”:生活中会有很多笑,也有人活了一辈子觉得自己活成了笑话,但花二娘这个美丽的少女,却活了3000多年,她靠到人的梦里找笑话为生——笑话讲得好,就奖励对方一只红柿子;讲得不好也没关系,就陪对方喝一碗河南的胡辣汤。

南美本就是产生魔幻现实主义的地方,其实中国对魔幻现实主义和后现代主义的接受度很高,也很早,比如《封神演义》《唐宋传奇》《聊斋志异》《西游记》,里面都充满了丰富的魔幻元素。卡罗琳娜在执导《一日三秋》话剧时就说,不管是花二娘,还是书中其他普通人,他们的故事同样可能发生在智利。她甚至在排练时给远在智利的妈妈写信,说“突然想智利了”。

这部话剧的反响特别好,演出时一票难求。演出结束后,卡罗琳娜回到了智利。有一天她突然给我发微信,说:“虽然我回到了智利,但突然想花二娘,想作品里所有的人物,想中国,想研究你们。”

我想,这就是交流的力量,而且交流最大的力量往往是“启示”。所以我建议在座的中外嘉宾,尤其是外宾,一定要到成都街头去尝尝火锅、蹄花、夫妻肺片和红油水饺。当然,在酒店也能吃到这些美食,但在街头,才能更好地感受交流的真正意义。