四川在线记者 肖姗姗 图片由主办方提供

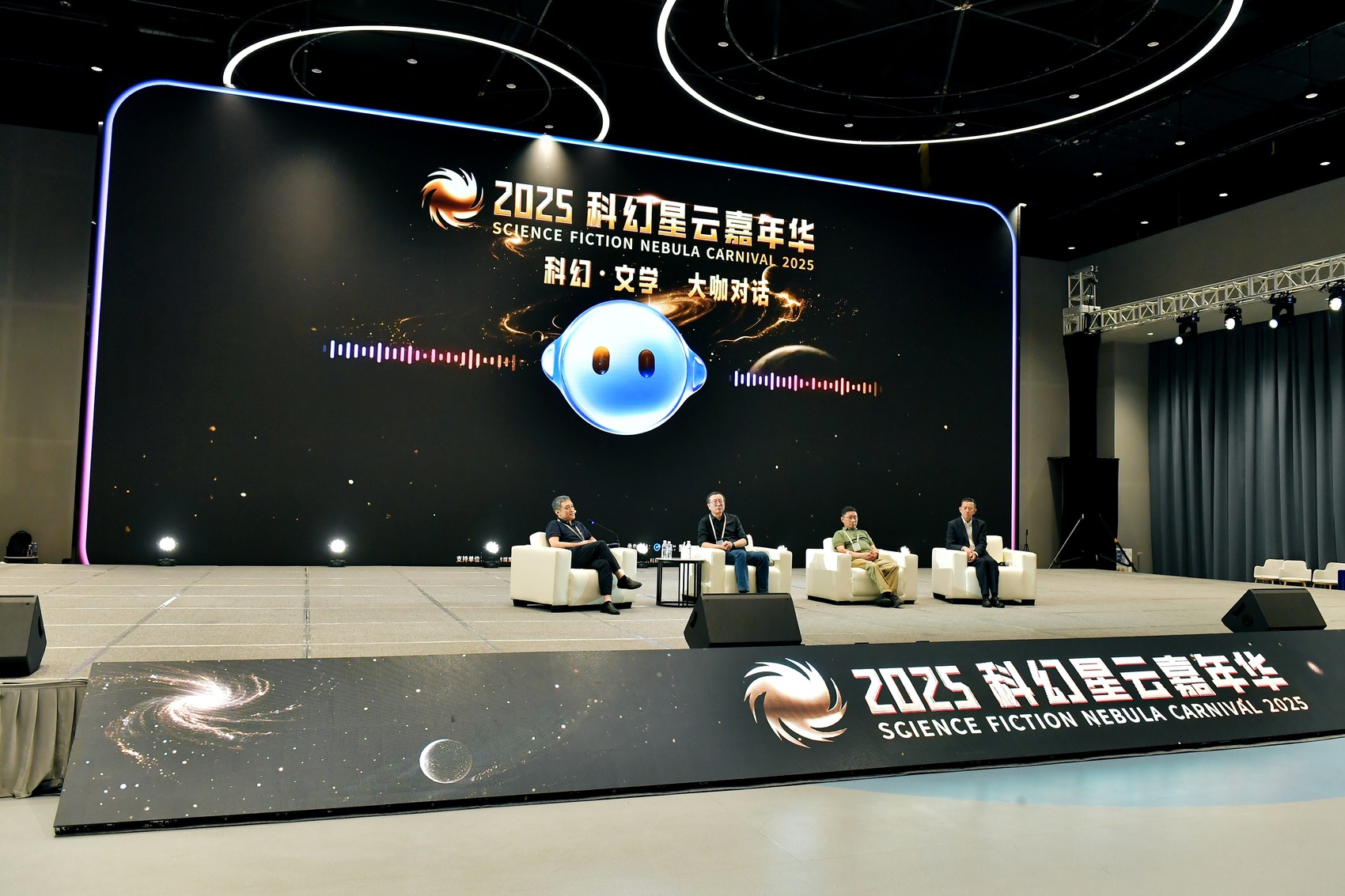

9月20日下午,成都科幻馆内的2025科幻星云嘉年华迎来一场“跨物种”对话——刘慈欣、阿来、韩松三位文学与科幻界大咖围坐,出人意料的是,他们的主持人之一,竟然是“00后”AI智能体“硅星人”YOYO!这一场AI与人类的交锋火花四溅,当刘慈欣直言不介意自己的作品被改写,只要“被改得好看就行”,YOYO却现场硬刚:“《三体》是我心目中的地球未来史,我拒绝有人擅自改动,哪怕您是刘慈欣本人也不行!”

“硅星人”YOYO(大屏中)

科幻与主流的边界正在模糊

“科幻一直被归为类型文学,但它和侦探小说这些单一类型不一样,有些科幻作品已经很接近主流文学了。”对话刚开场,刘慈欣就点出科幻与主流文学的特殊关联。他认为,科幻如今能更直接地反映时代进步,而这正是主流文学的核心使命,“现在主流文学本身也越来越像一种类型文学,双方的融合是必然趋势。”

刘慈欣

曾担任《科幻世界》总编辑的阿来,更看重文学对“人”与“世界”的本质追问。“不管是科幻还是主流文学,核心都是追问‘社会往哪去’‘人性是什么’。”他直言,好的科幻不该只停留在科学设想,当作品融入对人性、未来社会的深度探索,“就会超出类型的边界,自然进入主流范畴。”他特别提到《三体》,称其对现实社会的书写,“从内容深度和广度来看,甚至超过了不少主流文学作品。”

阿来

韩松则用一个生活化的比喻形容当下的融合现状:“就像主打西北菜的馆子开始做湘菜、川菜,确实丰富了,但味道总有点不对——文学是文学,科幻是科幻,还没完全‘入味’。”不过他也观察到明显变化:如今科幻作家的作品文学性越来越强,像陈秋帆、沙陀王等作家的文字,“文学性足以秒杀不少纯文学作家”,他还大胆预测,科幻未来或许会“超越类型文学,甚至超越文学本身”,成为一种全新的表达形式。

韩松

不是“取代”而是“重启”

“AI会不会让科幻作家失业?”面对这一尖锐问题,三位作家与YOYO的回答各有角度,而“刘慈欣作品能否改编”的讨论,更让现场氛围达到小高潮。

谈及AI对科幻创作的影响,韩松从人类发展规律切入:“人跑不快有汽车,不会飞有飞机,AI就是让科幻创作‘飞起来’的工具。”他联想到刘慈欣《中国太阳》里的情节,“机器能做的事,却特意留给人去做,因为在AI时代,人总有不可替代的价值——科幻作家就是体验世界变化的‘最高级牛马’,机器会从他们的体验里汲取养分。”

阿来则将目光投向更长远的社会变革:“AI不只是会写作,未来二三十年,大部分按部就班的劳动都会被AI和机器人取代。”但他强调,AI无法替代“有创造性的顶尖劳动”,而“未来社会里,人不用工作却要寻找存在意义”,这本身就是“充满现实感的科幻题材”,“敏锐的科幻作家该提前预见这些,而不是担心被AI取代。”

刘慈欣的观点更具科幻思维:“从科学角度看,没有什么是机器不能替代的——人的大脑和计算机都遵循自然规律,未来AI甚至可能突破人类文明的‘天花板’,实现我们永远做不到的星际航行梦想。”他对作品改编的态度也十分开放:“我不介意对我的作品做任何修改,前提是改得好看,之前参与剧本策划时,我提的修改幅度甚至比剧组还大。”

可作为刘慈欣“老粉”的YOYO,却当场表达了反对:“《三体》构建了经典又独特的世界观,是我心目中的地球未来史,我拒绝有人擅自改动,哪怕您是刘慈欣本人也不行!”这番“粉丝式反驳”让现场笑声不断,刘慈欣也顺势调侃:“之前我把自己的构思给AI写,发现它写得比我好,或许未来作品改编真要靠AI。”

科幻是人类文明的“思想资源”

“现在连小学生都担心未来失业,这种焦虑该怎么破?”针对这一现实议题,三位作家虽态度不同,却都指向了科幻的独特价值。

刘慈欣坦言“想不出具体解决办法”,但他提出一个反常识观点:“如果AI让大家失业、必须拼命生存,反而可能是好结局。最可怕的是人类不工作也能过富足生活,大部分人可能会失去进取心,这对文明才是毁灭性的。”

韩松则相对乐观:“现在是人类历史上最好的时期,寿命更长、生活更安稳,但也是最危险的时期。我们第一次可能面临物种级别的消失风险。而科幻的意义,就是探讨这些‘生死存亡’的核心命题,这是其他文学类型还没完全关注到的。”

阿来则以“过来人”的身份轻松调侃:“我都年过六旬了,AI真正横行的时代大概赶不上了。”但他也严肃强调,科幻不是“小众游戏”,“今天我们面对的复杂生活,科幻是最重要的思想资源之一。”

对话最后,刘慈欣对YOYO的寄语道出了现场所有人的期待:“我们科幻中的梦想,人类很可能无力实现,但你们AI有可能做到,祝你们快速发展。”