舞剧《陈寿·三国志》剧照资料图。来自四川大剧院

四川在线记者 郑志浩 发自北京

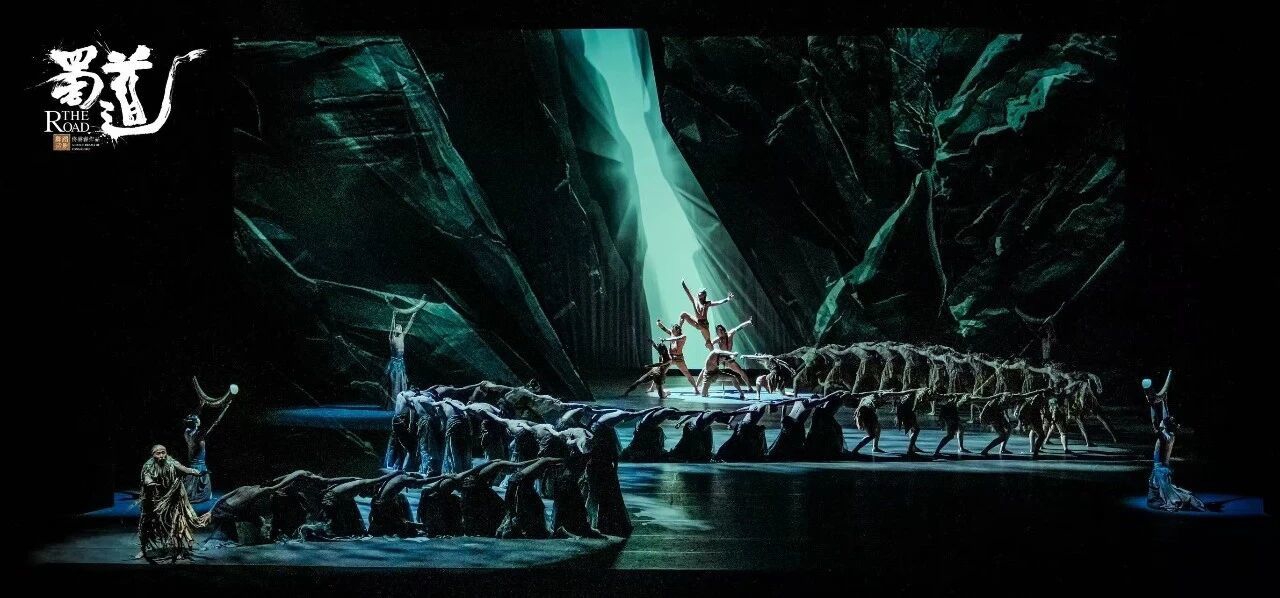

舞蹈诗剧《蜀道》领衔开幕式、惠民演出变为“美育课堂”、山城无人机灯光秀亮相……9月23日,在文化和旅游部举办的2025年第三季度例行新闻发布会上,文化艺术领域的盛会——第十四届中国艺术节的整体安排,一一向外界释放。

本届艺术节将在四川、重庆两地举办,10月15日在成都开幕,11月5日在重庆闭幕,持续至2025年底,既引领当下文艺精品的创作趋势,也将为川渝观众带来文艺展演盛宴。

新闻发布会现场。来自文化和旅游部官网

更加凸显文艺评奖的导向作用

本届艺术节期间将揭晓的两项大奖备受关注。一个是我国专业舞台艺术领域政府最高奖文华奖,另一个是群星奖,群星奖是面向广大群众文艺爱好者、群众文化工作者设立的国家文化艺术政府奖。

第二十届群星奖终评现场。卢星宇 摄

两项大奖的评奖活动都将在本届艺术节期间开展。其中,文华奖将汇聚更多“十年磨一剑”的精品力作。文化和旅游部艺术司司长赵聪介绍,为引导各地加强本土创作人才培养,本届文华奖对“外请主创”作了限制性规定;为鼓励各地持续加强对作品的打磨提升,将参评剧目首演时间从近5年拓宽至近10年;此外,还提高了演出场次要求,更加重视剧目生产的投入与产出比值,鼓励常态化演出。

四川的相关剧目也鲜明体现了上述特点。参加文华奖评奖的舞剧《陈寿·三国志》、川剧《梦回东坡》立足本土历史人文IP,由四川主创团队精心制作;话剧《谁在敲门》由川渝两地联合创排,讲述时代变革中的川东人家故事。

本届文华奖涵盖四个类别,分别是文华剧目奖、文华节目奖、文华单项奖、文华评论奖,奖项总数量由上一届的30个增加到55个,首次增设文华评论奖,填补文艺评论领域空白。针对不超过40分钟、老百姓喜闻乐见的小戏小品和歌曲舞蹈等节目,首次增设了15个文华节目奖,引导不同类型艺术作品的创作生产协调发展。

群星奖的大众性则将得到进一步强化。评奖共分六大门类,包括音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、群众合唱、广场舞。文化和旅游部公共服务司副司长闫晓东介绍,从参评数量来看,本届群星奖共有来自1996个演出单位的5039个作品(团队)参加初选,参与创作、演出及辅导人员共约29.5万人,为历届最多。初选阶段,各报送单位共举办基层惠民演出约2.3万场,演出场次同样为历届最高。

舞蹈诗剧《蜀道》剧照资料图。来自四川省歌舞剧院

打造“没有围墙的剧场和展馆”

各地戏剧名家来到成都、德阳、南充、宜宾4个城市的11个剧场;全国优秀摄影作品展汇集300件优秀作品,分会场将同步扩展到巴中、自贡等地;全国青年音乐人创演项目、川渝中小学戏曲传承展演、四川省青年戏剧展演、戏剧进校园等多项活动,联动中小学、高校以及文艺两新群体。从本届艺术节举办地之一的四川的活动安排中,可以明显看出活动组织强调覆盖的广度,并推动文艺精品下沉到基层。

“我们将着力打造‘没有围墙的剧场和展馆’,推动从‘办活动’向‘促发展’、从‘台上演’向‘全民享’转变。”四川省文化和旅游厅副厅长、一级巡视员袁艺介绍,在上述活动之外,国有和民营美术馆将共同参与“美术馆之夜”线上线下互动活动,吸引观众走进百余场美术展览和公共教育活动,推动艺术爱好者在剧场和美术馆之间双向流动。

文化大餐将持续惠及基层。群星奖终评期间,入围作品和团队将组成小分队深入川渝基层,开展18场惠民演出,把舞台搭在百姓的家门口,让惠民演出从传统剧场进一步向公共空间延伸。

“我们选择人流量大、贴近市民生活的步行街、文化广场、公园、景区等作为演出场地,降低了群众享受优质文化资源的门槛和成本。”闫晓东举例介绍,例如重庆大渡口区把舞台搭在步行街风雨台广场;四川眉山市的演出场地设在东坡区太和镇永丰村,把专业舞台融入村民日常生活。

重庆市文化和旅游发展委员会党委副书记、副主任刘晓年介绍,作为举办地,重庆还将免费发放群星奖颁奖晚会观演票,同步叠加重庆本地文旅惠民政策,开展群星奖惠民巡演、艺术普及展览、戏曲进校园等活动,推动优质文化资源直达基层。