阳德鸿

关于长江,我们早已熟睹了各种图书影像,就像我们早已习惯这条大河母亲般流淌在身边。印象最深的,是当年央视纪录片《话说长江》,那种诗性、雄浑的解说,配上壮阔的实拍图景,让世纪之交的人们深感震撼:哦,原来这就是长江。

而这一次,《只有一条长江》呈现的是另一种震撼:长江,原来比想象的更长,更神秘。它流经我们的日常、梦境和看不见、想不到的地方,它的出生、成长、发育和分娩,都那么出人意料、惊心动魄。这样的长江,我们可能每天都看见,却从来不了解。

这是一部浩瀚之书。

通过这部书,我们会惊讶地发现,浩浩6000多公里的长江,竟如此矛盾,又如此统一。它生而伟大,又平凡得没有距离;它孕育神话,也催生出像川江号子这样的平民音乐;它起点很高,源自青藏高原腹地,却最终在零海拔的出口,一头扎进大海;它包藏万物,激荡整整一个流域,影响众多画派、商帮、科考队、冒险家、教科文组织,甚至发动了中国版的“敦刻尔克大撤退”,影响二战进程——但在无数人心里,它还是那么简单,一句“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”就已足够。

这是一部虔敬之书。

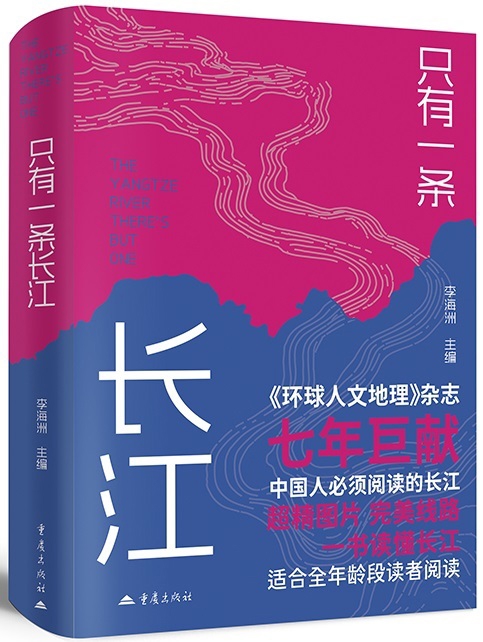

如果说,理念决定一部作品的水准上线,那么态度就决定它的下线。从书名、封面到引言、标题,可以真切地感受到主编李海洲和创作团队的满满诚意。《环球人文地理》杂志穷7年之功,遍邀长江沿线知名撰稿人、近百名摄影家,精彩奉送出这部良心之作。

那些优雅的文字,不过是长江里的无名水滴,它们相遇,却造就了奇绝之浪花、无声之交响;那些超精图片,则罕见地集中呈现了长江多季多维度的真实表情、颜值和体温。这部书与喜马拉雅山脊上的烟花不同,因为虔敬,注定会被人放在枕边、书架最显赫的位置。人们在谈论它的时候,就像生活在长江支流的人,谈到朝天门、三峡或长江出海口,满眼放光。

这是一部专业之书。

《环球人文地理》杂志向来以图文精美著称。担纲主编的诗人李海洲,数十年坚持唯美诗风,深信颜值即正义,有着把图书当手工艺品的执念。但他没有给自己挖坑,他知道这部书的价值,首先在于科普性,将一个个普通人眼里的长江之谜,深入浅出地解读出来。

何以长江?这需要回答很多问题。比如,长江源在何时何地形成?青海境内的 楚玛尔河、尕尔曲、然池曲、沱沱河和布曲5条支流,为何相约汇入长江?从通天河、金沙江到长江,为何看似同一条河流,却在不断改换姓名?长江流域为何催生出那么多的历史文化名城?从“万里长江第一城”“长江第一镇”,到“雄奇山水,新韵重庆”,再到“最后的三峡”、江南泽国,直至奔流入海,人文学者、考古专家都发现了什么?还有哪些未解之谜?那么多的水系、湖泊、群山、岛屿和城市,如何与长江构成一个完整的、自适的地理生态和人文谱系?

对创作团队而言,长江首先是地理的、自然的,然后才是人文的、风情的。从某种意义上说,这是地理类图书专业主义的体现。所谓人文地理,地理是主体,人文是客体,客体是让主体熠熠生辉的附着物。为此,这本书有了一个庞大的审读阵容,首先保证该书科普意义上的成功,在专业知识上,几乎涉及长江的方方面面。据说,为了一个数据,一个名称,从撰稿到编校、审读,要核实10多次。

当科普性、人文性、可读性融合,便有了该书经得起赏读、咀嚼,情理兼备、修辞与实证俱佳的文字。任何时候翻开任何一章,总会读得荡气回肠而又美不胜收。

同样的专业主义,还表现在该书8卷内容的匠心营构。从长江源到入海口,节点分明、收放自如、洋洋洒洒,犹如讲述一位传奇巨人的一生。当然,还有图片、版式、装帧的严苛要求。每一张图,都由团队对着投影严选而出,封面自然也数易其稿——最后的貌似妖娆而不失稳重,尤其红蓝两色,暗合全书冷峻中有热忱、叙事间蕴抒情的文风。

这是一部唯一之书。

正是上述因由,造就了该书与众不同的综合样态。它以专业、精良的技术呈现,让科普写作与非虚构水乳交融,让各种有关图书的庸常赞誉,有了更为鲜活的意义。就像长江广纳百川,势不可当地穿过高原、峡谷和平地。这部唯一之书,也必将经历种种际遇,汇入许多文人雅士的书橱。同样的类比是,地球因怀抱长江,而足可傲视寰宇。

如果说,亿万年的地壳运动造就了长江,那么关于长江层出不穷的文化和科考行动,则造就了这部具有典藏价值的《只有一条长江》。

好了,打开书,让我们翻到第一页,就当是我们绕过人云亦云的传说、寓言和修辞,徒步抵达长江发源地的第一块界碑。你看,上面郑重写着箴言般的文字:“就像一个人的成长由童年、青年、中年和老年构成一样,一条河流分为源头、上游、中游和下游几大部分。就像越长寿的老人,回忆或给后人讲述自己的故乡与童年时,就越发显得神秘而久远,蜿蜒6000多千米的长江,它的源头同样充满传奇与神秘,也同样遥远。”

很显然,这是致敬长江的浩瀚史诗,也是还原母亲河成长史的传记读本。

然而,它又不止是书。是咏叹,是叩问,是反思;是线路图,是行动纲领。当我们手持书中的两枚船票,想要出发或者回归,我们该走向哪个码头,踏上哪条船,流经哪片水域?或许身份不同、地点不同的人,会有不同的答案。但我们是否可以反躬自省,对于长江,对于这条母亲般丰广、沧桑和温情的河流,我们是否足够珍重,是否如此这般地走进过?

我想说的是,每个中国人,都应该至少捧读一次这部浩瀚之书、珍重之书。因为,只有一条长江,流经我们的生活、生命,从头顶到脚下,从先祖到后辈,世世代代,生生不息。

(《只有一条长江》,李海洲主编,重庆出版社,2025年9月)