四川在线记者 肖姗姗

北京时间2025年10月9日晚,诺贝尔文学奖评选委员会在斯德哥尔摩宣布,将本年度奖项授予71岁的匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,表彰其“震撼人心、富有远见的创作,在灾难与恐惧的时代,重申了艺术的力量”。

这位曾被美国作家、评论家苏珊·桑塔格誉为“书写末日的大师”的文学巨匠,与中国文化有着跨越时空的深厚联结——他曾为追寻诗仙李白的足迹游历中国,将对中国文化的热爱融入文字,写下多部与中国相关的著作。这一切关于拉斯洛与中国的故事,都被其好友、译者余泽民用文字记叙:随着《撒旦探戈》的出版,一篇《活在陷阱中跳舞》的译者序,令无数读者感受到拉斯洛对中国的炽烈情感。

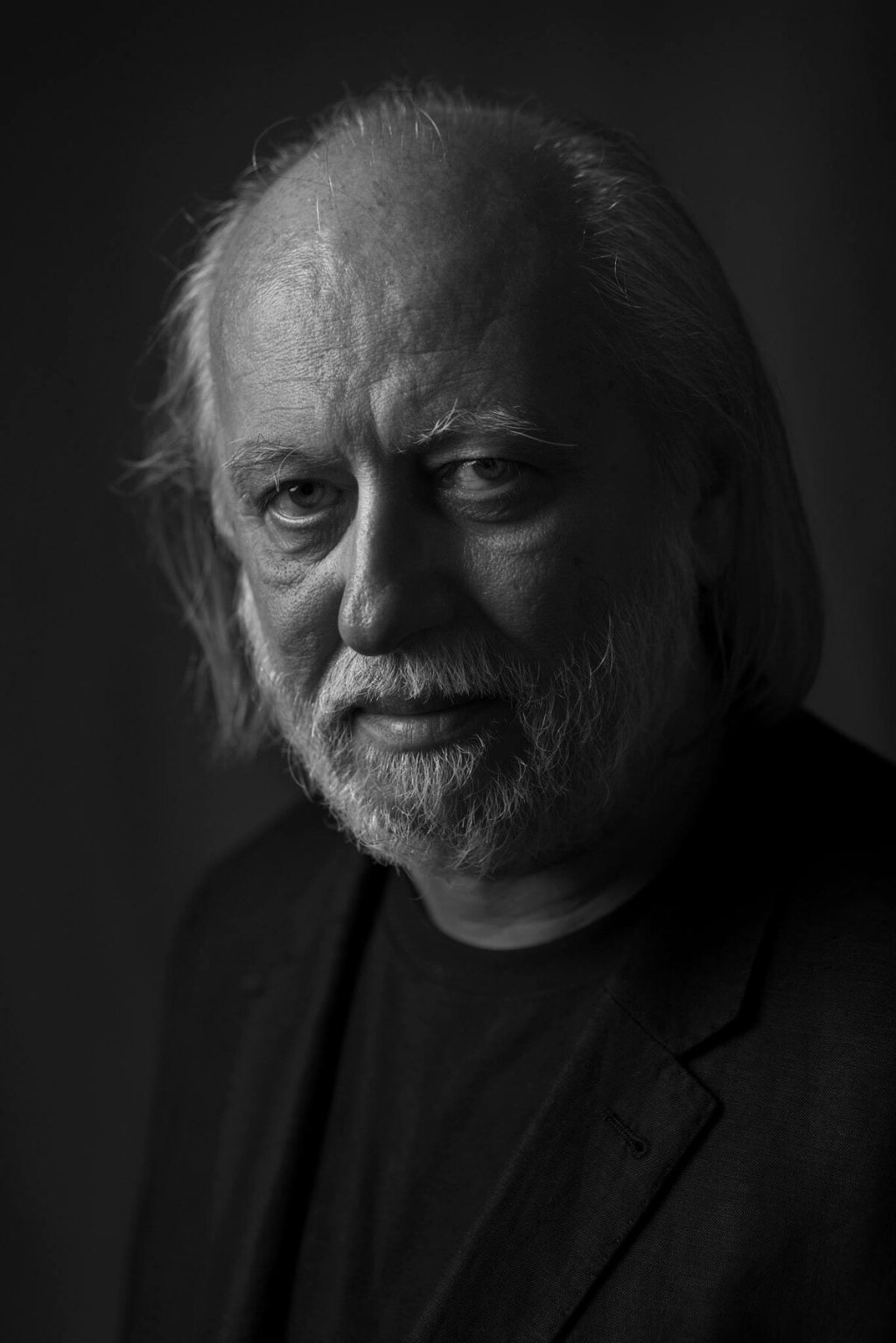

拉斯洛(出版社供图)

结缘·中国

一次受邀访问,产生深厚情感

拉斯洛与中国的缘分,始于1991年。他以记者身份受邀访问中国后,对这片土地产生了难以割舍的情感。回到匈牙利后,他第一时间向家人宣布:“从今天开始,咱们改用筷子!”

在余泽民的记述中,拉斯洛这番举动让家人莫名其妙,可没人知道,此时的拉斯洛已“染”上持续多年的“中国病”——无论走到哪里,他都会下意识地搜集与中国有关的各类书籍,密切关注与中国相关的消息和新闻;在外就餐优先选择中餐,在家时常播放京剧,哪怕是与人闲聊,开口闭口也总离不开中国。

他尤其迷恋古代中国,崇拜诗仙李白,自称他的文字也染上了“中国味道”。

更特别的是,拉斯洛特意请一位汉学家朋友为自己取了中文名“好丘”。这个名字有着双重寓意:一是取“美丽山丘”之意,他的家姓“克拉斯诺霍尔卡伊”就是一座山丘的地名;二是借“丘”字与孔夫子挂钩,暗藏对中国传统文化的尊崇。

余泽民在文中坦言,初见这个名字时觉得有些不妥,但不得不承认,这个略显古怪的名字里满是拉斯洛对中国文化的真诚与崇敬。拉斯洛对这个中文名颇为得意,总会绘声绘色地向别人解释其含义。

投缘·李白

一场文学对话,游访千年足迹

在拉斯洛的中国文化情结中,李白是绕不开的核心。

他曾多次对余泽民坦言,李白是他最崇拜的中国诗人,还读过许多李白的诗作——科斯托拉尼·德热、沃洛什·山多尔等匈牙利作家都曾以不同方式翻译过李白的作品。让拉斯洛惊异的是,唐代中国竟能出现一位在欧洲人眼里极具现代派诗人气质的文人。

拉斯洛渴望沿李白足迹游历中国,这个计划酝酿多年,1998年5月终于实现。

那年,西欧一家国际新闻组织选出12位有影响力的作家,邀他们各选一位崇拜的人,沿其足迹游访并写报道。与拉斯洛一同入选的,还有马尔克斯。拉斯洛毫不犹豫地选了李白,余泽民成了他的随行、翻译与助手。

1998年“五一”节,两人从北京出发,乘火车和长途汽车,不到一个月,走遍泰安、曲阜、洛阳、西安、成都、重庆等近10座城市,再穿过三峡抵达武汉。

每到一地,拉斯洛都进行大量采访。在拜会当地作家时,话题始终离不开李白——跟中国文人谈李白不难,他们总能谈出诗仙、酒仙的所以然,甚至会为李白是“儒”是“道”而争执。

更特别的是,拉斯洛还会拦住路边老农、商客、军人或年轻情侣,用生涩中文问候后,通过余泽民翻译提问:“你知道李白是谁吗?你能背李白的诗吗?你为什么喜欢李白?作为中国人,李白对你有什么意义?假设李白在你身边,你最想跟他说什么?”

“你一定能想象出他们(被采访者)莫名其妙、瞠目结舌甚至喷笑的表情,还有录音机里不知所云又出人意料的回答。”起初,余泽民觉得拉斯洛的采访方式是“搞怪”,曾对他说:“如果你在布达佩斯街头被中国人问‘你知道裴多菲吗?他对你有什么意义?’你肯定也发愣、尴尬地笑,不是吗?”

拉斯洛与余泽民(余泽民供图)

面对疑问,拉斯洛狡黠地笑:“你说的不错。但只要追问,我总会说出点什么,哪怕是‘不知道’,也是一种回答。”余泽民后来才明白,拉斯洛要捕捉的不是李白的地理行踪,而是诗人在中华民族中的情感印记,他要写的是关于李白灵魂的文章,向欧洲读者讲欧洲人心目中的中国诗人。

旅程结束后,拉斯洛花了两周时间整理14盘采访磁带,写出散文体长游记《只是星空》(余泽民部分记述中称《只有漫天星辰的天空》,为同一作品不同译名)。书中不仅记录见闻,更融入对李白诗歌、中国文化的思考,字里行间满是对这片土地的热爱。

因缘·作品

一个独特视角,展现融会贯通

拉斯洛对中国文化的热爱,早已超越兴趣,融入文学创作与生活。除《乌兰巴托的囚徒》《只是星空》,他还写过两部关于中国和东方文化的著作:《北山、南湖、西路、东河》《天空下的废墟与忧愁》。《天空下的废墟与忧愁》里的《奶奶》,写的就是余泽民的母亲——每次拉斯洛到北京,都会住在余泽民母亲家,与老人结下深厚情谊,日常温暖片段都被他细腻记录。

在生活中,拉斯洛对中国文化的痴迷近乎“融入骨髓”。拉斯洛不仅坚持用筷子吃饭,还主动学中文,他的妻子也专门学中文,甚至陪他来中国。

拉斯洛曾对余泽民说:“只要在街上遇到亚洲人,哪怕分不清是不是中国人,我都忍不住想告诉他们,你好,我去过你们的国家。”这份真诚,让了解他的人动容。

拉斯洛还将中国传统文化融入创作。拉斯洛曾深入研读《道德经》,将道家思想与佛教元素、日本能剧编织进2008年的《下面的西王母》(部分译名为《西王母下凡》),形成独特的文化视角。在《天空下的废墟与忧愁》中,他更是直接记录中国旅行的思考,探讨当代中国知识分子对传统文化的认知分歧,得出“存在于人身的隐秘传统才是文化的根基”的洞见。

2005年起,余泽民在《小说界》开设“外国新小说家”专栏,第一期介绍拉斯洛,发表短篇小说《茹兹的陷阱》;两年后,又发表散文《狂奔如斯》。

余泽民无数次向中国出版界推荐拉斯洛的作品,拉斯洛也自20世纪90年代后多次来中国,造访作家和编辑,他的妻子还为作品中文版与多家出版社商谈。

情缘·共鸣

一生痴迷热爱,搭建东西桥梁

2025年诺贝尔文学奖揭晓后,拉斯洛的作品在中国迅速引发热潮,相关中文版销量显著增长。他流畅曲折的长句风格,恰与对中国文化的理解呼应——余泽民说,读他的长句“与其说是中文,不如说像太极拳,缜密沉着,缠绵不断,节节贯串,丝丝入扣”,这种韵律感与中国古典文学意境异曲同工。

拉斯洛曾在采访中解释偏爱长句的原因:“我本人对长句结构更具优势,这符合我的思考形式。人怎么思考,就选什么样的句式,尤其有特别想说的话、想说服谁时,会用唯一的、永远不会终结的句子思考。”这种表达不是炫技,而是探索生存本质的工具。

在拉斯洛眼中,中国是“世界上仅存的人文博物馆”,对中国文化的热爱,让他的作品有更广阔的视野。从李白诗歌到《道德经》智慧,这些中国元素丰富了他的创作,也成了联结东西方文化的桥梁。

正如余泽民所言,拉斯洛一直希望作品出中文版,“那将是他与他推崇的中国文化的对话”——如今,诺奖让这场跨越数十年的对话,迎来更多中国读者的回应。

从匈牙利久洛市到中国的古城,从《撒旦探戈》到李白的诗歌天地,拉斯洛用一生热爱与创作,证明文化的力量能跨越山海。对中国读者而言,读他的作品,不仅是走进诺奖作家的文学宇宙,更是透过异国文人的眼睛,重新发现中国文化的魅力与生命力——这场始于热爱、终于共鸣的文化之旅,或许正是文学最动人的意义。

新书讯

拉斯洛挑战语言极限的实验性佳作

《世界在前进》中文版将推出

诺奖揭晓后,拉斯洛的作品在中国迅速引发关注。浙江文艺出版社译介的《仁慈的关系》《反抗的忧郁》,译林出版社的《撒旦探戈》等作品销量显著增长。更令读者惊喜的是,人民文学出版社·九久读书人官宣——将推出拉斯洛短篇小说集《世界在前进》中文版,为中国读者带来这位诺奖得主挑战语言极限的实验性佳作。

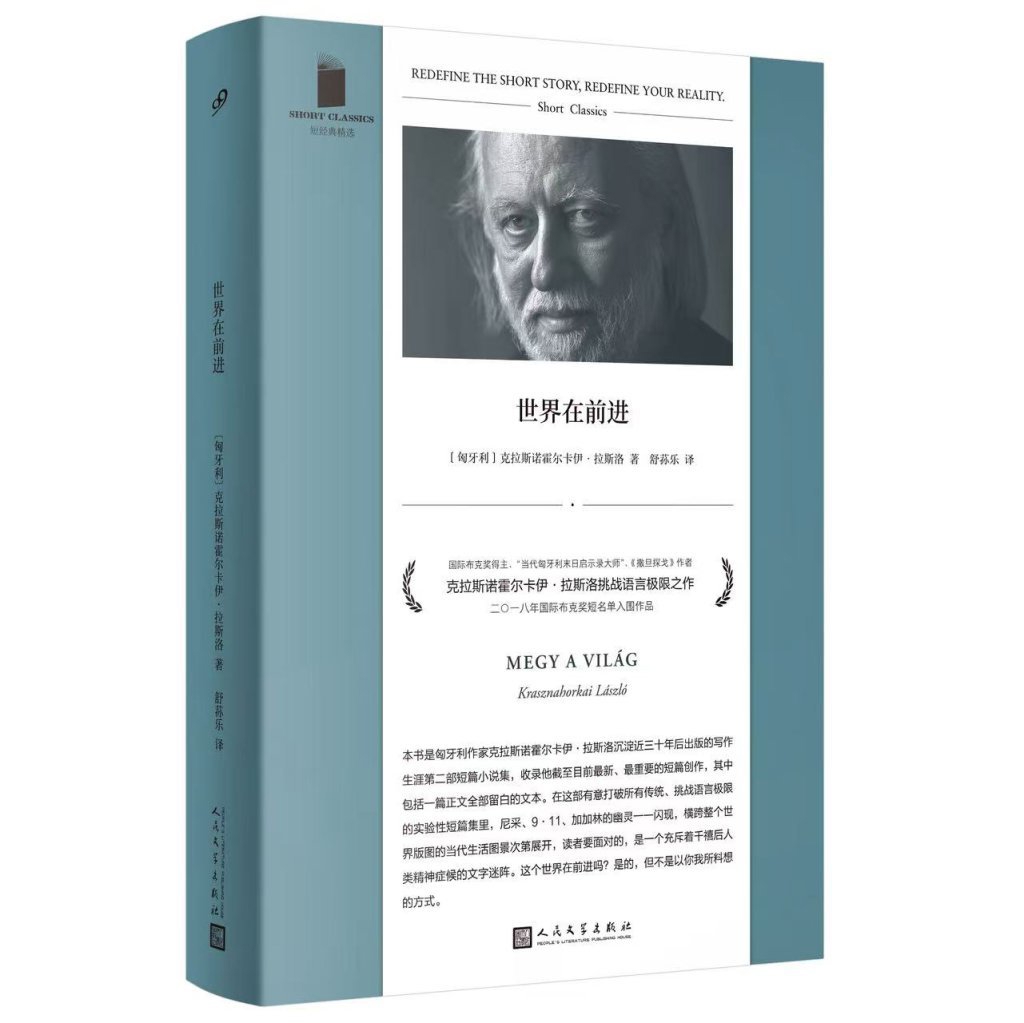

拉斯洛新作《世界在前进》中文版(出版社供图)

“获颁诺贝尔奖,我深感欣慰——尤其因为这个奖项印证了文学始终自在生长,它超越种种非文学期待,至今仍被人们阅读。”在致出版方的诺奖获奖官方声明中,拉斯洛写道,“对于读者而言,文学确证着美、崇高与庄严仍可为自身存在而存在,甚至能为那些生命之火渐趋微茫者带来希望。心怀信念——纵然看似毫无凭据。”

这段文字不仅是他对诺奖荣誉的回应,更像是为新作《世界在前进》写下的“阅读导语”,恰如其分地诠释了这部作品的精神内核。

作为拉斯洛的第二部短篇小说集,《世界在前进》首次出版于2013年,英译本2018年入围国际布克奖短名单,是他短篇创作的巅峰之作。

此次推出的中文版,将完整呈现“他说”“叙述篇”“告别”三大部分结构,从《站着流浪》的独白式叙事,到《那是加加林》的多元视角,再到《从此别无所求》的余韵收尾,层层递进地展现拉斯洛的文学巧思,让中国读者得以直面这部打破传统的颠覆性实验。

全书收录21个极具想象力的故事,既有在“911事件”后叩问世界走向的沉思者,也有身世成谜的俄罗斯宇航员、濒临崩溃的瀑布痴迷翻译家,还有逃入异现实的葡萄牙童工——这些“被推向世界边缘的普通人”,在拉斯洛的笔下构成一幅千禧年后人类精神症候的全景图。

最令人称奇的是,书中包含一篇名为《伊斯坦布尔天鹅(空白纸页上的79个段落)》的文本——正文全部留白。这种极致的创作手法,既是拉斯洛对语言极限的挑战,也让读者在空白中生出无限想象,成为全书最具争议又最耐人寻味的篇章。

《泰晤士文学增刊》评价:“他融合果戈里、布尔加科夫、贝克特与伯恩哈德的精髓,21个故事中绵长的句子揭示:人类思想与言语永不停止,只会暂停。”

“读此书如同放弃蜜月海滩去攀登火山,但那些如外星智慧般锋利的顿悟值得这番艰辛。”《星论坛报》如此描述阅读拉斯洛作品的体验。《纽约时报》则直言:“这些故事不断生长又拒绝解答,比其构建的世界更庞大、更奇异、更萦绕人心。”

对熟悉拉斯洛的读者而言,《世界在前进》既是对以往创作风格的延续——扎根卡夫卡以来的中欧文学传统,又融入东方思想的沉思特质,形成独树一帜的叙事节奏。

随着诺奖热度的蔓延,这部充满哲思的短篇集有望引发中国读者的“拉斯洛阅读热”。