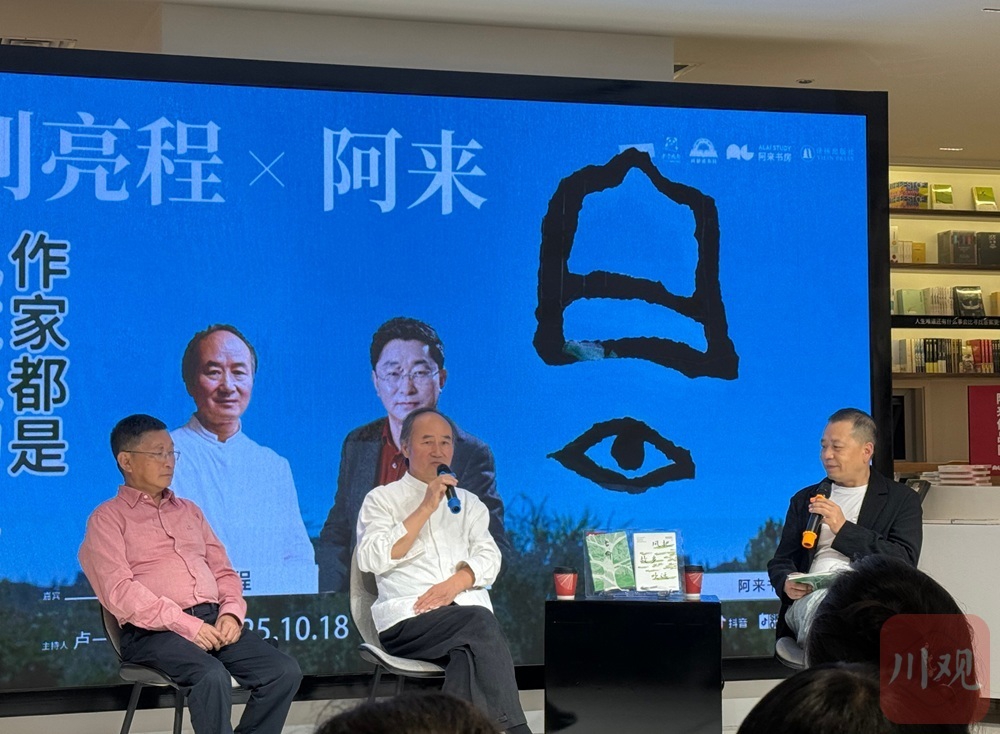

三位作家对谈时的情景。张斌 摄

四川在线记者 张斌

10月18日,2025天府书展期间,著名作家刘亮程携其新作《长命》来到阿来书房,与著名作家阿来展开对谈。两位茅盾文学奖得主以“作家都是见过鬼的人”这一引人入胜的主题,共同探讨了文学如何承担为逝者、为记忆、为消逝的传统“招魂”与“抚魂”的深邃使命。

创作底色:

乡村夜晚的回音与“地窝子”里听见亡魂翻身

“每当夜晚,乡村那个寂寞漫长的夜晚,什么都没有,连灯光都没有。”分享会甫一开场,刘亮程便将读者引入他童年那个物资匮乏却想象丰沛的世界。他坦言,十岁前在新疆地窝子度过的岁月里,大人们讲述的“鬼故事”,既成为防止孩子走失的妙招,亦是一种独特的文化传承。而真正塑造他感知的,是那些真切的声音:“你一个人走过,感觉后面跟着一个人的脚步声,回头一看什么都没有。大人说那是回音,但我们就不相信,我们知道所有的回音都是另外一个人。”

他将这种体验升华为文学观:“文学写作就是一个人或者一群人的回音。我们书写的,是那些看不见的、我们称之为鬼的世界,才需要一个作家去看见,去听见。”

阿来则从更广阔的中外文学传统中寻找共鸣。他提及《聊斋志异》的狐仙鬼怪书写,并援引墨西哥作家胡安·鲁尔福的《佩德罗·巴拉莫》,认为伟大的文学常常具有超越现实、沟通生死的特质。“今天我们注重的所谓现实,我们都被当下的表象所拘束住,从来不敢进入一个超越这种经验的境界。”他强调,这种书写并非为了猎奇,而是为了探寻人类的精神本质,为现实提供温暖的慰藉。

作品内核:

《长命》——百年家国叙事与“钟声”的消逝与重响

《长命》的创作根植于一个真实而沉重的故事。刘亮程分享道,小说源于一百三十多年前,一个家族在祖居地几乎被灭门,仅一位母亲带着五岁的孩子逃难到新疆,重新扎根,百年后繁衍成一个大家族的悲壮故事。这与他个人的家族史、村庄的生活史等生命经验交融,最终催生了这部作品。

他着重阐释了书中的核心意象——“钟声”。在民国时期,从他乡到新疆,庙宇的钟声连接着一个又一个村庄,送那些远在异乡亡灵回家的人,仿佛有一条“钟声之路”导引。然而,随着时代变迁,这条“路”断了。“《长命》的结尾,钟声终于敲响了,”刘亮程说,这象征着与祖先和传统的重新连接,成为一个感人至深的时刻。

阿来则结合自身创作汶川地震题材作品《云中记》的经历,谈及文学面对巨大死亡时的态度。“我不想在文字中再看见他们死去。”阿来说,“那些人在现实中已经死过了,我不想在文字中再让他们死去一次。”他希望通过文学安抚亡灵,让逝者的生命在文字中获得尊严和延续,这正与《长命》的“抚魂”使命不谋而合。

文学突破:

构建“尘土之下”的亡灵世界

谈及创作手法上的探索,刘亮程介绍了《长命》中独特的叙事结构。书中特别设计了楷体字部分,那是借助书中人物“魏姑”赋予的能力,看到的“尘土之下”的亡灵世界。这构建了一个与现实世界并行的、充满生命律动的鬼魂空间。

他特别谈到书中一个核心角色“魏姑”,在魏姑的感知里,时间是循环的、可逆的,生与死的界限是模糊的。她守护着一个“有天有地、有人有鬼、有生有死”的、更为厚重和混沌的完整世界。

阿来对此深表认同,他指出,中国传统的乡村本身就是一个生死界限模糊的空间。“你住的老房是逝去的先人盖的,房梁的响动可能是爷爷回来看望。生活中会为他们留一扇门、一副碗筷。”

刘亮程表示,一个“没有鬼的世界是不完整的现实”,而文学正是要修补这种因现代性而变得“不完整”的现实,恢复我们与历史、与祖先的精神联结。

正如主持人卢一萍在总结中所言,两位作家的对谈揭示了《长命》的深层价值:它打破了严格的现实主义传统,以鲜明的中国特色生命观,构建人鬼共处的温暖世界,并深刻诠释了“生命并非短短百年,而是祖先的千年与子孙的万世”的“厚土长命”观。这标志着刘亮程的创作从《一个人的村庄》的个体经验,走向了对中华文化根脉的创造性转化,为中国当代文学开辟了新的方向。