西岭雪·文艺视评(153)

巴丹

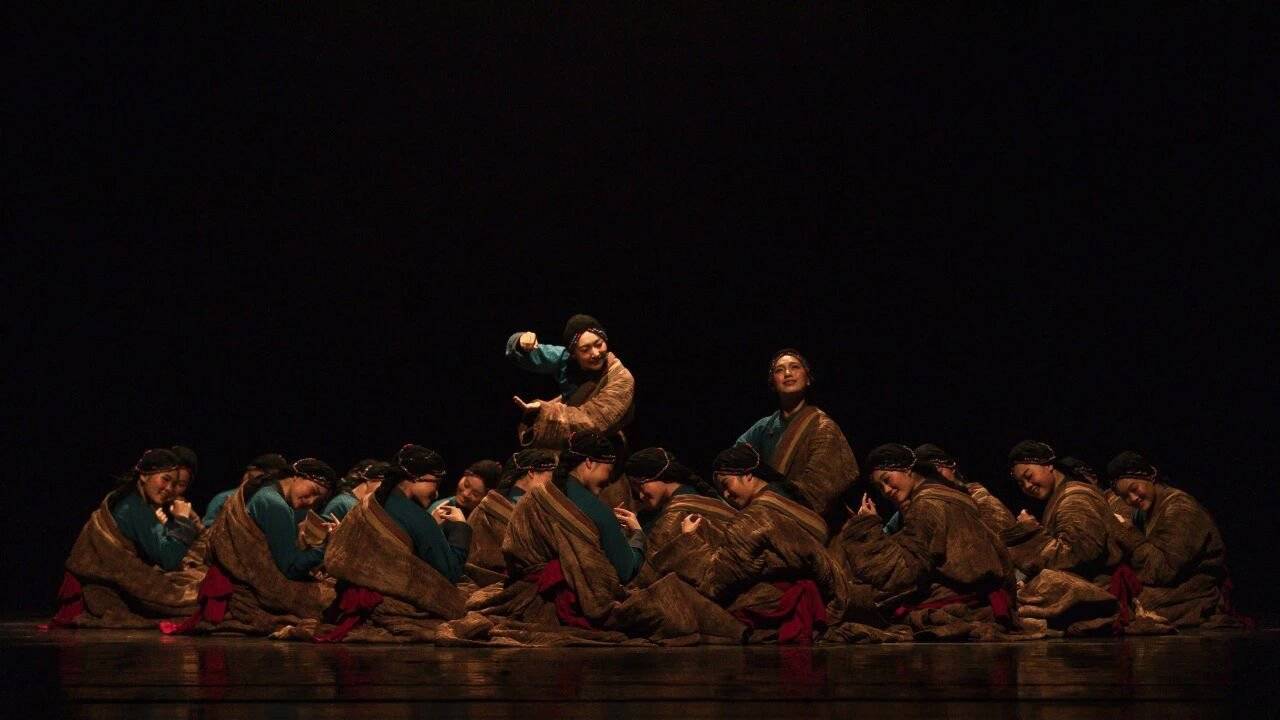

在第十五届中国舞蹈荷花奖民族民间舞评奖终评中,舞蹈《天绘》以一朵格桑花的姿态亮相第一场,悄然绽放于中国民族舞蹈的巅峰殿堂。这部从全国442部作品中脱颖而出的佳作,不仅延续了阿坝舞蹈艺术的辉煌,更以深邃的文化洞察与灵动的艺术表达,从题材、创作、艺术和精神4个维度,为民族民间舞的当代叙事注入了新的灵魂。

题材诞生:从文化深土中挖掘时代新声

《天绘》的题材选择,超越了传统非遗保护的表层叙事,直指文化传承中的性别觉醒与时代变革。

在藏族文化传统中,唐卡绘制长期由男性主导。女画师群体的崛起,既是传统桎梏的打破,也是民族文化自我更新的象征。作品通过女画师的视角,将唐卡艺术的宗教性、工艺性与女性生命的柔韧、静默融为一体,赋予非遗题材鲜明的现代性。

正如藏族文化中“天绘”二字的双重寓意——既是天地赐予的矿物颜料,亦是生命深处涌动的天赋——舞蹈以此为题,呼应了文化传承中天赐与人为的辩证关系。

创作过程:跨文化理解的生命交融

将唐卡绘制的静默哲学转化为舞蹈语言,面临的最大挑战并非技术,而是文化理解的鸿沟。参与排练的演员无一藏族,创作过程却成为一场跨越民族的生命对话。主演罗金花,一名20岁的彝族姑娘,在采风与排练中逐渐领悟了唐卡艺术的精髓:“这是对极致的宁静的追求。”

在藏族文化中,唐卡是显现的过程,而非刻意塑造。这种不刻意的创作哲学,让排练如溪流般自然流淌。学生们在反复研磨动作的过程中,逐渐褪去浮躁,眼神变得清澈沉静。演员的民族构成,成为文化传播成功的佐证——对艺术的理解已跨越民族的边界。

艺术表达:静谧中迸发的诗意力量

《天绘》的艺术表达,以静为核心,却于静默中蕴藏惊雷。舞蹈以悠长慢板为基调,动作节奏如唐卡笔触的起落。舞者以水袖为画笔,以肩为画布,通过点染、研磨等动作,将唐卡绘制的精神专注转化为身体的诗意叙事。

尤其令人动容的是,舞者将袖子搭肩的动作,既保留了藏族女性的温婉仪态,又暗含汉族文化中先生的庄重气质,在跨文化符号的融合中塑造出智慧、柔韧而有力的女性群像。舞台视觉设计同样充满哲思。灯光以暖色调为主,通过明暗变化,使舞台宛如一幅流动的油画。后半段舞者“见尘埃、见光、见所画之物”时的情感迸发,与前半段的静谧形成强烈对比,暗喻着文化传承中“守静”与“破茧”的辩证统一。

这种张力的处理,让现实主义题材流淌出浪漫主义的色彩,使文化传承这一主题在艺术的熔炉中焕发新生。

精神追求:在文化显现中抵达辽阔

《天绘》最动人的,是对藏族精神哲学的深刻诠释。在藏族同胞的宇宙观中,所能享用和接受的一切都是恩赐。这种意识贯穿作品始终——矿物颜料是天地馈赠,舞蹈天赋是生命礼赞,女画师的突破是时代赋予的机遇。

作品通过身、心、意合一的舞蹈叙事,将唐卡绘制转化为生命态度:每个人皆如矿物质研磨的沙粒,需在短暂生命中绚烂地活过,又以谦卑之心回归天地。当不同民族的舞者以同一幅“心画”叩问永恒时,《天绘》已然超越舞蹈本身,成为文明对话的象征——它告诉我们,文化的魅力不在于固守边界,而在于打开心扉后显现的辽阔。

结语:绘天者亦为天所绘

在喧嚣浮躁的时代,《天绘》如同一盏酥油灯,以静谧之光映照出文化传承的深层意义。它让我们看到,真正的艺术不是喧嚣的自我标榜,而是放下小我后文化的自然显现。当舞者以身体为画笔时,她们已然成为文化长河中的一滴彩墨——既是被绘者,也是绘天者。这幅名为《天绘》的舞蹈长卷,终将随着时间沉淀为一种文化记忆:在中华民族共同体的宏大叙事中,每一次跨越民族的理解,都是以人性为笔绘就的最美唐卡。

(图片均由舞蹈《天绘》团队提供)

(作者单位:阿坝州新闻传媒中心)