四川在线记者 肖姗姗 摄影 赵晓梦

11月16日下午,“当代文学周”系列活动之一、范稳新作《青云梯》分享会在成都举行。四川省作协副主席罗伟章担任主持,与本书作者范稳展开对谈,围绕“一个百年家族兴衰史和一条百年铁路发展史”的主题,拆解历史书写背后的温度与重量。

范稳(左)和罗伟章(右)

两条铁轨的凝视:从“被撞开的大门”到“自己的云梯”

“《青云梯》里的铁路,不只是运输工具,更是一个民族的精神阶梯。”范稳表示,书中以建水朱家花园为原型的吴氏家族,正是铁路修筑的主要出资者。这群开矿起家的传统士绅,以民间资本撑起了中国第二条民营铁路的修建,让“15公里时速的‘玩具火车’”在滇南运行了大半个世纪。建水朱家花园有“西南边陲大观园”之称,占地两万多平方米,拥有42个天井。

“我努力想呈现出铁轨上的温度,冰冷的钢轨里,藏着人的命运。”范稳谈到创作追求时,特别提及书中的女仆“山猫”。这个没有正式名字的女性角色,从被当作“供血机器”的工具,逐渐成长为掌握家族“血缘密码”的核心人物,最终在作品审读会上被专家评价为“比主角更有生命力”。

罗伟章补充,这种“人物的自我生长”正是历史书写的灵魂。“范稳写的不是‘历史年表’,而是让读者看见1900年至2000年里,中国人如何把‘时速15公里的挣扎’变成‘时速350公里的自豪’,这种精神的延续,就是文学里的‘青云梯’。”

用脚丈量的“笨功夫”:三年打磨一部“活着的历史”

“写《青云梯》的第一年,我跑遍了红河州的老铁路路基和废弃车站,在朱家花园的天井里数过每一块雕花砖;第二年埋首史料,第三年修改时,光是‘山猫’的结局就调整了十几次。”范稳认为,历史题材的写作没有捷径,就像当年李劼人在《死水微澜》里写四川保路运动,要让读者“听见铁轨与人心的共振”。

“他不是写‘好卖的故事’,而是写‘必须被记住的历史’。”罗伟章评价,这种“笨功夫”里藏着作家的使命感。范稳的《水乳大地》曾入选“新中国70年70部长篇小说典藏”,《青云梯》则继续以“俯下身段”的姿态,把“被遮蔽的边地革命史、民族交融史”织进了家族与铁路的叙事里。

对谈尾声,两人聊起阅读与创作的羁绊。范稳提到,自己至今保持着“睡前扔开手机读两页书”的习惯。“近代史不是遥远的故事,而是我们父辈走过的路。作家的责任,就是把那些‘知其然不知其所以然’的历史,变成可触摸的人物和细节,让读者知道中国人是怎样一步步走到今天的。”

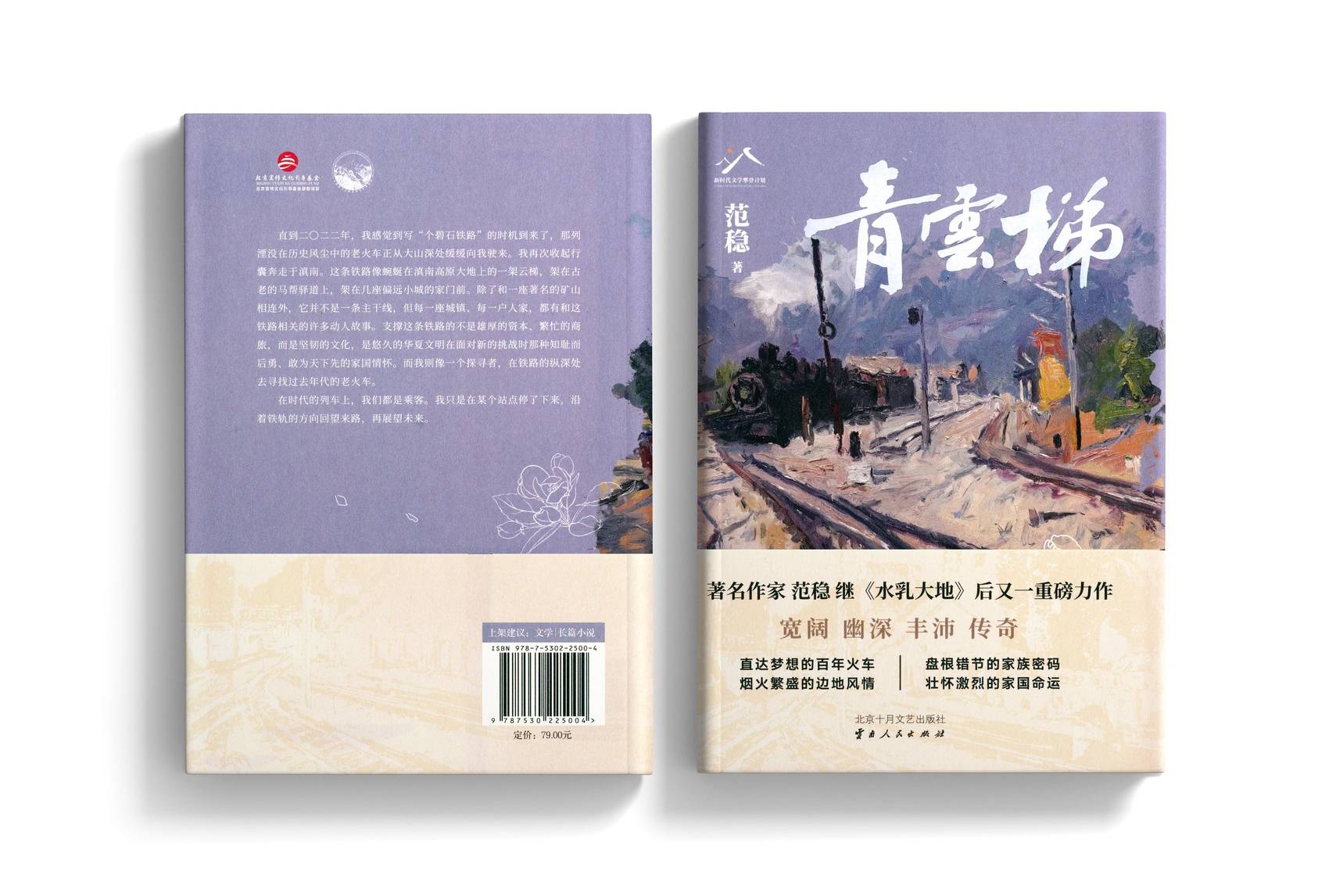

《青云梯》封面印着盘山铁路的剪影。就像范稳在书中写的:“这架‘云梯’从来不是凭空而起,它是用铁轨、人心和百年的脚印,一步步铺成的。”