四川在线记者 肖姗姗

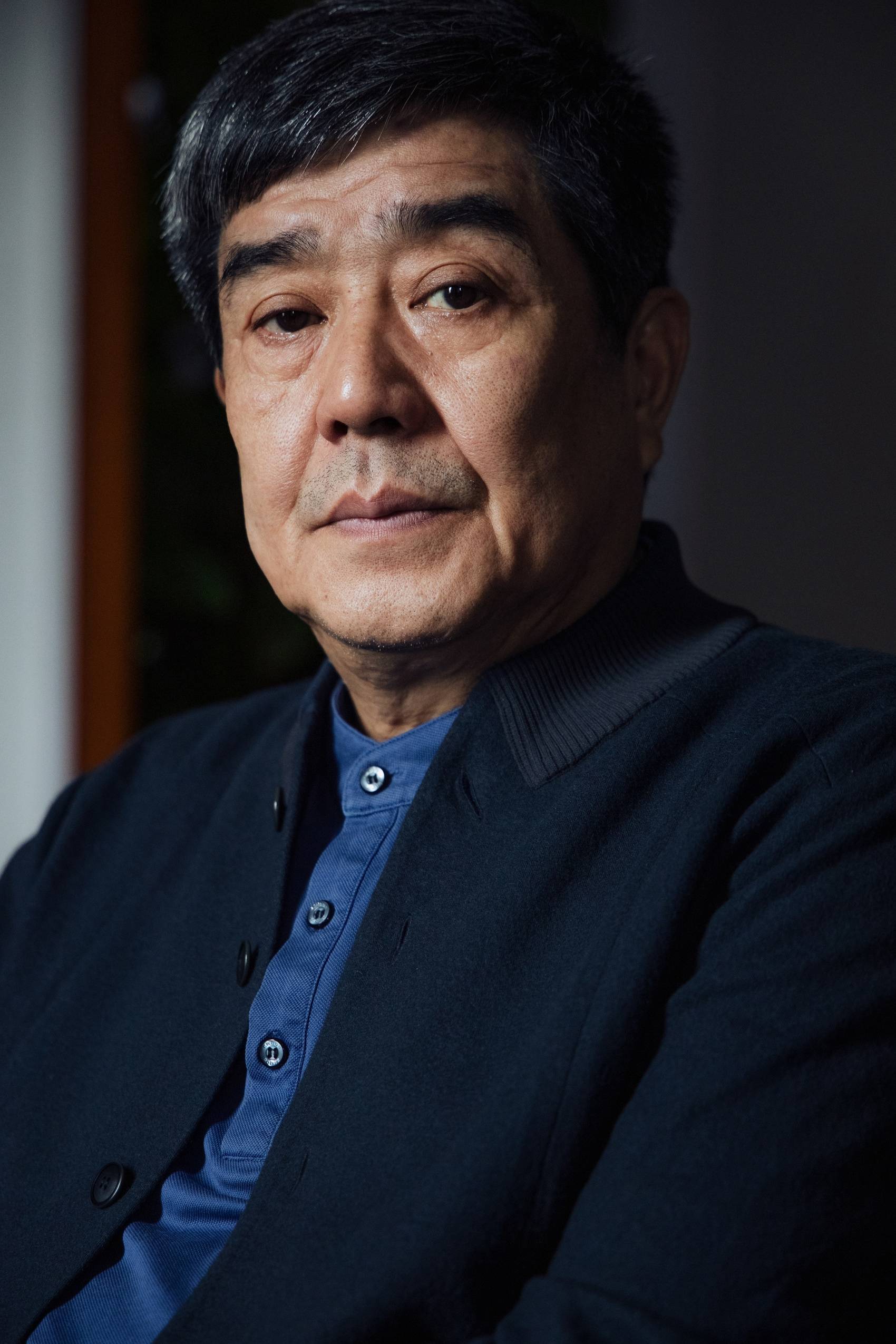

11月12日,2024年度川观文学奖评选正式启动,新增“生态文学奖”、优化评审体系的创新举措,让这场四川文学盛事刚一亮相就引发广泛关注。11月19日下午,著名诗人、中国作协诗歌委员会副主任、成都市文联名誉主席梁平在接受采访时,不仅分享了对奖项的期待,更深入解读了生态文学的创作内核,为广大创作者送上寄语。

搭建巴蜀文学展示平台

谈及川观文学奖,梁平表示:“作为媒体设立的重要文学奖项,它有着独到的媒体视野,在对文学的观察、考量和评估上保持着鲜明特色,为巴蜀文学搭建了优质的展示与交流平台。”

作为曾凭借组诗《水经新注·嘉陵江》斩获2022年度川观文学奖诗歌奖的创作者,他深耕文坛五十载,见证着川渝文学的发展。“四川这片土地有‘烟火人间’的温度,也有‘江山之助’的灵秀,是文学创作的沃土。”梁平说,“从嘉陵江到龙泉山,从巴渝吊脚楼到川西平原,巴山蜀水间藏着取之不尽的创作灵感。”

他希望川观文学奖持续发挥引领作用,让更多扎根四川大地的作品走向更广阔的舞台,推动巴蜀文学在新时代进一步发展。

打破体裁关注生态主题

对于新增的“生态文学奖”,梁平认为这是奖项紧跟时代命题的务实举措。“现在很多文学奖项都是‘小说、散文、诗歌’的老三篇,以文学体裁样式归类奖项。这次‘川观文学奖’新增‘生态文学奖’,以题材打破体裁的框架,强调了当下对文学创作的新观察、新动向。”

他说,“生态文学是书写人与自然相融共生的核心主题,是关注人与自然复杂互动,以文学呈现生态的人文关怀,重建人与自然的共情、共理、共生的关系。”

梁平以川籍作家的作品为例:“比如阿来的《大河源》,就是把自然生态从传统文学的‘背景’或‘资源’的写作变成主体写作,成为考察人与自然关系,探寻生态危机社会根源的文学范本。还有凸凹的《龙泉山传》,把300公里的龙泉山历史人文、自然生态完整呈现出来、以非虚构文学指认了‘天府之国’的脊梁。”

文字联结自然与人文

结合自身创作,梁平谈到,嘉陵江已融入自己的生命,《水经新注·嘉陵江》就是将这条江的历史、人文与生态结合的书写实践,组诗《龙泉驿》则通过歪脖子黄桷兰、断竹等自然意象,体现对平凡生命的尊重与对自然的疼惜。

“我觉得‘川观文学奖’设立‘生态文学奖’,就是鼓励作家探索人类文明与自然和谐共生之道,修复人与自然的情感纽带。这是文学奖项关注作家‘写什么’的一个很好的举措。”在他看来,优秀的生态文学作品要“深入浅出”,用可感的文字搭建人与自然的情感桥梁,让读者在阅读中理解生态保护的意义。

扎根大地书写生态之美

梁平向广大文学创作者发出邀约:“川观文学奖优化评审体系、贴合传播新趋势,为优秀作品提供了更广阔的展示空间。”

他以自身持续求新求变的创作态度勉励创作者:“写作要扎根大地、深入生活,同时保持对时代命题的敏锐感知。生态文学创作需要走出书斋,走进自然、贴近大地,用真诚的笔触记录山河之美、传递生态理念。”

他期待此次评选中能涌现更多兼具思想深度与艺术感染力的生态文学作品,让文学成为促进人与自然相融共生的重要力量。“所以,我希望‘川观文学奖’与时俱进,以自己的特色和自己的风格成为广大作家、诗人的荣誉殿堂。”